Vous avez sûrement remarqué, lors de vos dernières visites au Musée de Bretagne, la présence d’une carte de la Bretagne au début de notre exposition permanente. Cette carte est le fruit d’une collaboration avec Antoine Martinet dit Mioshe. Laureen Toulmonde, en service civique au Musée de Bretagne, l’a rencontré pour en savoir plus sur son travail de création.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Antoine Martinet dit Mioshe, de mon pseudonyme. Je suis artiste urbain, je travaille à Rennes, mais aussi à l’échelle nationale et internationale. À l’origine, je viens du graffiti, mais j’ai une pratique parallèle de dessin et de peinture, on va dire plutôt académique. Dès 12 ans, je faisais les cours du soir aux Beaux-Arts. Mes parents ont compris que j’avais un petit truc avec le dessin et la peinture, j’ai très vite été baigné dedans. J’ai fait un lycée d’Art Graphique à la Joliverie à Nantes, qui est spécialisé dans le graphisme et l’illustration, puis les Beaux-Arts. Maintenant, je suis artiste professionnel, plutôt en illustration et peinture murale. J’évolue à la fois dans le milieu institutionnel et dans le milieu associatif. J’essaie de ne pas hiérarchiser mes champs d’action dans l’art visuel.

Pouvez vous développer sur votre pratique du graffiti ?

J’ai commencé le graffiti au lycée, ça m’a appris un côté ludique, fun et freestyle, hors des sentiers battus. Quand j’ai commencé dans les années 2000, c’était subversif de peindre dans la rue, sur les trains. C’était pour moi hyper excitant de faire ce contre-point avec les études, plus classiques. Parce que quand t’as 17/18 ans, t’as besoin de te frotter à autre chose qu’à l’école.

Vous avez fait des études d’arts, spécialisées dans le graphisme, pouvez-vous nous en dire plus ?

J’ai fait des études plus axées graphisme, mais j’étais dans une création vraiment sur le dessin, sur la peinture. À l’époque, le numérique n’était pas encore développé, cependant cela me plaisait d’être dans une pratique plus artisanale. Je ne suis pas dans quelque chose de très numérique, interactif, même si j’ai fait des projets comme ça avec d’autres artistes. J’aime mettre mon dessin et mes idées à disposition d’autres pratiques, de manière transversale… C’est essentiel.

Pourriez-vous décrire vospratiques artistiques, quels sont vos médiums et vos inspirations ?

J’ai très vite essayé de développer une peinture et un dessin plutôt narratif, j’aime raconter des histoires. Même si depuis quelques années, toujours dans le fil de la narration, je vais vers des choses plus abstraites. Depuis 2015 environ, je travaille sur un projet qui s’appelle Vestigum Park où je viens revisiter les archétypes de l’Art Ancien. Que ce soit, l’art antique, la Renaissance flamande, la période médiévale, je viens m’inspirer, je viens puiser dans ces formes et dans ces récits. Je les transpose dans des récits contemporains, des formes qui nous parlent à nous, dans nos sociétés. Ce n’est pas une démarche hyper singulière, beaucoup d’artistes font ça. C’est l’axe que je me suis donné. Concrètement, je prends un vase grec, je peins dessus à la manière des Étrusques – figure noire figure rouge -. Par contre, les sujets vont être l’anthropocène, la consommation d’énergie, l’addiction au téléphone portable, des armes de guerre actuelles. En ce moment, je fais faire des tapisseries, par un atelier à Aubusson, qui se nomme Néolice – Robert Four. Ces tissages ont l’air de tapisseries médiévales ou persanes. Puis quand tu rentres dedans, tu te rends compte qu’on est dans une esthétique du pixel avec des sujets très contemporains. Il y a des problématiques comme l’épuisement des ressources ou la chute de la biodiversité.

J’évolue aussi dans la musique électronique, plutôt underground. À ce propos, j’ai fait une tapisserie dédiée à la danse, Contre-pied (2022), sur les espaces de liberté en société comme la rave party, qui sont des sujets qui me traversent. Mais je fais aussi des pochettes de vinyles, pour des proches musicien·nes ou des étiquettes de vin, pour mes ami·es vigneron·nes.

Vous avez été en collaboration avec le Musée de Bretagne pour réaliser une carte, est-ce que c’est un média que vous pratiquez régulièrement ?

J’ai réalisé ma première carte en 2014/2015. C’était un zoom sur la vallée de la Vilaine entre Rennes et Laillé, qui était d’abord une fresque, une sorte de grand dessin sur panneau de bois fait à plusieurs mains. À la manière d’une corporation, on travaillait à plusieurs sur le même ouvrage. Je les guidais graphiquement pour qu’il y ait un aspect d’unité. Ce premier ouvrage était une invitation du Bureau Cosmique, qui est un collectif d’architectes qui sortaient de l’école, avec la coopérative Cuesta et le soutien de Rennes Métropole. Il y a eu aussi celle avec le projet de la ligne T11 Express qui cours de Pierrefitte au Bourget, où j’ai dessiné les territoires avec l’aide des habitants.

Comment s’est déroulée cette collaboration avec le musée ?

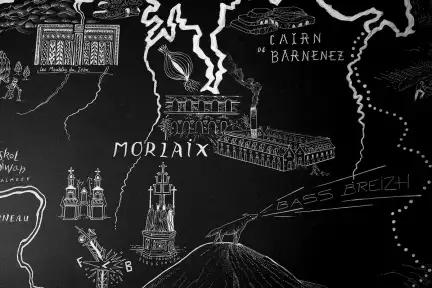

C’est une invitation du Musée de Bretagne, pour une carte blanche, qui s’est ensuite transformée en un travail collaboratif avec l’équipe du musée. Cette carte est réalisée au posca blanc, à l’entrée de l’exposition du Musée de Bretagne et mesure 6,50 m sur 3,50 m. La création a commencé en mai 2023, où j’ai fait une résidence de recherche au musée pendant une semaine. L’idée était d’intégrer certains objets du musée dans la carte, pour faire le lien avec les collections. Tout en sachant, que cette carte ne serait pas uniquement géographique, ni touristique, ni totalement historique, mais un mélange d’un peu tout ça.

Avec l’aide des médiateurs et médiatrices, j’ai fait une première esquisse où se déploient les grands espaces urbains et naturels en Bretagne (les Mont d’Arrée, la forêt de Brocéliande, Rennes, Nantes, Brest…) et un certain nombre d’éléments symbolisant les luttes bretonnes. Ensuite, les luttes ont été mon axe principal de recherche : on retrouve Plogoff et les luttes nucléaires, Notre-Dame-des-Landes ou encore le code des paysans sur la taxation des céréales en Bretagne en 1675.

Comment ont été choisi les sujets pour la carte ?

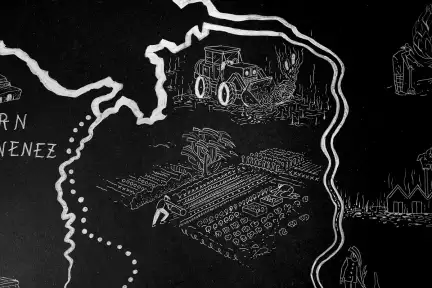

Pour donner un exemple, l’écologie c’est un problème majeur en Bretagne, je voulais représenter le scandale des algues vertes. J’ai alors dessiné un personnage mort dans un tracteur, on voit des émanations en forme de tête-de-mort qui sont celles des algues liées à l’industrie agro-alimentaire. Dans un autre registre, Il y a aussi des personnages avec des pancartes « la Bretagne n’est pas une résidence secondaire » pour signifier la pression immobilière sur le territoire.

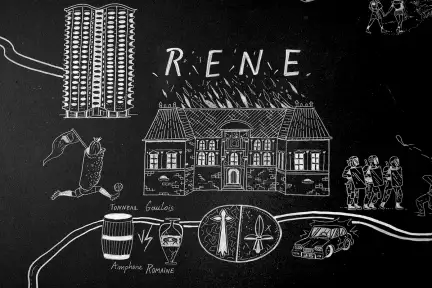

Puisque je devais représenter les grandes villes de Bretagne, la question de Nantes s’est posée. Dans les collections il y a des objets qui y font référence comme la cadière d’Anne de Bretagne qui est exposée, ça nous a semblé évident d’inclure cette ville. Un dernier exemple, mais pour Rennes, j’ai dessiné le Parlement de Bretagne, à la demande du musée, mais pour y mettre ma touche, j’ai ajouté des blacks blocs qui envoient des cocktails molotov sur les CRS. Pour symboliser la résistance civile à Rennes, un engagement fort de ses habitants.

Quant au dessin, est-ce que vous avez dû faire des choix en termes de style et de technique ?

Il faut faire des choix de simplification pour la compréhension du territoire, de manière stylisée, il faut trier les sujets, car on ne peut pas tout représenter. En termes de technique, on doit choisir l’échelle des dessins, la mise en scène notamment dans la perspective, les détails. Pour Brocéliande, c’est plein de petits cercles et petits branchages, avec des jeux de motifs resserrés, avec des variations pour dire la profusion du végétal. Alors que les Mont d’Arrée sont juste des points, qui rappellent la texture, très proche de la steppe

Globalement il y a peu de zones de remplissage, il s’agit plus de jeux de ligne. Il y a vraiment l’idée de filtrer en dessin, avec des choix assez forts. Par filtrer, j’entends, essayer de rendre compte des zones, de manière efficace, avec un trait qui va à l’essentiel. C’est foisonnant et hyper intéressant, c’est d’ailleurs pour ça que je continue de faire des cartes.

Est-ce que vous avez dû faire des choix d’écritures, notamment pour les noms de villes ?

En effet, nous avons fait des choix de changement d’orthographe pour certaines villes, car ça se réfléchit aussi l’écriture… Pour Lorient, j’ai mis une apostrophe en le L et le O pour « La porte de L’Orient », ce qui va avec le dessin de la route des Indes qu’empruntaient les bateaux. Dans le musée, des cartels sont écrits en breton et gallo, c’est aussi présent dans la carte avec le choix d’écrire Rennes en gallo ce qui donne « Rene »

La carte est en blanc, est-ce que c’était dans le cahier de charge, ou ça a été réfléchi en collaboration avec le musée ?

Je pense qu’on n’en a même pas discuté, pour nous c’était évident que ce soit en blanc, vu que c’était au sol et l’idée était de ne pas trop perturber l’œil. En géographie, on hiérarchise avec des couleurs qui sont très codifiées, c’est complexe. Le fait d’avoir des lignes unies ça permet de créer une unité. L’idée, c’était que ce soit foisonnant, mais qu’elle se fasse un peu oublier, cette carte.

La carte a-t-elle été testée sur le public ?

Quand le travail de la carte était en cours, en septembre 2023, pendant les journées du patrimoine, on a fait une sorte de mise à disposition de la carte dans le hall des Champs Libres. On a demandé aux usagers ce qui est important pour eux de représenter sur la carte : avec des post-it, ils venaient ajouter des choses auxquelles on n’avait pas encore pensé. Ce qui a été assez fructueux : j’ai ajouté le viaduc de Morlaix, c’est un symbole de la ville. Puis, une jeune personne m’a parlé d’un artisan, vers Lorient, qui fabrique des sabots, un des derniers en France dont l’activité allait s’arrêter, donc j’ai ajouté un sabot entre Lorient et Pontivy dans le Morbihan.

Avez-vous déjà travaillé avec d’autres structures culturelles pour faire ce genre de projet ?

J’ai travaillé avec la Criée en 2016, sur Humano Plancton, qui est un projet autour du plancton et des océans, en collaboration avec des écoles entre Rennes et Saint-Malo. Il n’y avait pas de carte au départ. Elle s’est ajoutée, car on s’est rendu compte qu’il y avait de la matière. J’ai pu traiter des sujets comme l’acidification des océans. Déjà à cette époque, je commençais à bosser sur ce type de sujet. Mais oui, j’ai travaillé avec d’autres institutions, pas forcément pour de la cartographie.

Où peut on vous retrouver prochainement ?

Déjà, sur instragram déjà pour ce qui est du travail représenté. En projet physique, à Rennes, j’ai quelques œuvres qui traînent. En face des Champs Libres, j’ai fait une montagne au posca pour Travelling en 2015 sur les grandes vitres du Liberté. Pour Teenage Kicks, un festival d’art urbain, j’ai fait un autre projet boulevard de Verdun. Et au Tambour de l’Université Rennes 2, il y a un gong peint.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/