Les collections du Musée de Bretagne autour de l’affaire Dreyfus sont connues pour la correspondance donnée en 1978 par Jeanne Dreyfus-Lévy, la fille d’Alfred et Lucie Dreyfus.

Pourtant, le fonds qui s’est considérablement développé à partir des années 1980 rassemble aussi de nombreux documents iconographiques : dessins, cartes postales, estampes et photographies qui permettent d’appréhender visuellement l’atmosphère du procès de Rennes, et de redonner chair aux différents protagonistes.

Les albums : des récits en images

En 2022, grâce à un généreux financement participatif auquel ont contribué plusieurs associations – Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine (SAHIV), Ligue des droits de l’homme (LDH), Amis du musée et de l’écomusée Bretagne Bintinais (AMEBB) – et de nombreux particuliers, le musée a pu faire l’acquisition d’un album tout à fait exceptionnel rassemblant soixante-dix-huit tirages photographiques dits aristotypes, dont les clichés ont été réalisés entre le 7 août et 9 septembre 1899.

![Conda[m]nation Dreyfus Rennes 1899 ,Première de couverture "Le procès Dreyfus" ; Le procès Dreyfus Première de couverture "Le procès Dreyfus"](https://www.leschampslibres.fr/media/cache/illustrated_full_regular/gallery/images/le-mag/a-lire/-musee-devoile/2024/le-proces-dreyfus-un-album-photographique-inedit/livre-comdanation-dreyfus-couverture-le-proces-dreyfus-rennes-1899.jpg)

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

Cet album provient de la collection de Georges Sirot (1898-1977), amateur de photographies, l’un des premiers à s’intéresser à la photographie primitive (datant d’avant 1890), et spécifiquement au portrait. Dès le début du 20e siècle, il achète des milliers d’images et des centaines d’albums, dont une très grande partie sera acquise en 1955 par la Bibliothèque nationale de France. L’album acheté par le musée avait atterri quant à lui entre les mains d’un galeriste qui l’aura conservé jusqu’à l’an dernier.

L’album photographique constitue un objet à part entière : il diffère d’un ensemble de photographies éparses, c’est une pièce unique dont l’organisation et la présentation relèvent des choix de son concepteur. Deux autres albums autour de l’Affaire sont présents dans les collections du musée : le premier, dit Album Hadamard, provenant de la famille paternelle de Lucie Dreyfus, contient deux cent cinq épreuves photographiques. Un second recueil, dit Album Chincholle, a été composé comme on le devinera, par ou pour l’écrivain et journaliste Charles Chincholle (1843-1902), présent à Rennes pour le journal Le Figaro ; il rassemble photographies et coupures de presse.

Dans les deux cas, c’est une histoire en images que les créateurs de ces albums ont réalisée. Malgré la présence de nombreux journalistes et photographes, les photographies arrivées jusqu’à nous ont toutes une parenté parfois frustrante pour l’observateur, car elles procurent une impression de répétition. La raison principale à cela tient à l’unité de lieu : les photographes n’étant pas autorisés à être présents dans la salle du procès, ils officient donc dans la « cour des Grands » du Lycée (actuel lycée Émile-Zola) ou aux abords sur l’avenue de la gare. Quelques-uns, comme Léon Bouët (1857-1911), s’aventurent un peu plus loin, vers la prison ou le domicile de Lucie Dreyfus. La présence des photographes constitue en soi une particularité du procès de Rennes, comme en témoigne Louis Rogès :

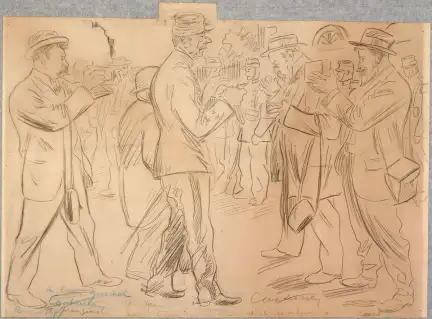

La suspension d’audience nous donnera la première fois une impression générale de ce que seront désormais toutes les causeries de cet instant. C’est aussi la première apparition des photographes. Ils surgissent de partout, amateurs et professionnels. Les uns munis d’appareils savants, de lorgnettes compliquées, les autres simplement d’un petit kodak de poche, et suivant leurs opinions, se dirigent à droite du côté des témoins et des journalistes de la défense, ou à gauche vers l’élément contraire. D’ailleurs les convictions du photographe s’arrêtent généralement devant un groupe curieux, et il triomphe toujours lorsque lui est donnée l’occasion de saisir sur un même cliché, le général Mercier et Me Labori ou le colonel Picquart et le général Gonse.

Louis Rogès, Aaron Gerschel, Cinq semaines à Rennes, Paris, F. Juven, 1899, p. 12.

Un dessin d’Édouard Couturier (1871-1903) acquis par le musée en 2020 confirme l’empressement des photographes, qui boîtier en main, assaillent le général Mercier. Certains participants, comme le colonel Albert Jouaust (1840-1927), s’agacent de leur omniprésence et les clichés révèlent surtout des vues générales ou au mieux de petits groupes.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo486662

Quelques précieuses photographies se détachent néanmoins du grand nombre d’images prises en extérieur ; elles font exception, trois ou quatre tout au plus sont connues, réalisées lors de la première journée du procès (7 août 1899) par Valerian Gribayedoff (1858-1908), probablement détenteur d’une autorisation spéciale. Elles figurent l’intérieur de la salle, sous différents angles ; on y voit notamment le capitaine Dreyfus debout devant la table où se tiennent ses avocats. Ces quelques clichés seront largement exploités dans la presse et Gribayedoff diffuse également ses tirages montés sur carton. D’autres photographes vendent également leurs épreuves, que l’on retrouve aussi dans les journaux et sous forme de cartes postales dont les éditions explosent à cette occasion. Ainsi, un sentiment de similitude et d’images déjà vues peut-il apparaître et interroger quant à l’intérêt d’une nouvelle acquisition.

Que nous offre donc ce nouvel album qui ne soit déjà présent dans les deux autres ? Une nouvelle histoire, une histoire en images, majoritairement datée et légendée ; l’histoire aussi d’un groupe professionnel, celui des sténographes, pour lequel le second procès d’Alfred Dreyfus aura des conséquences directes sur l’organisation.

L’album « des sténographes »

Cette appellation tout à fait fictive d’album « des sténographes », trouve sa source dans la constitution même de l’album liée à la présence récurrente de ces professionnels. Le recueil est petit, format à l’italienne, il mesure 21 cm de long et 14 cm de large, couverture en toile rouge ; il porte sur la tranche un titre manuscrit, maladroitement écrit et mal orthographié Comdanation Dreyfus Rennes 1899. Simple erreur ou mauvais jeu de mots ? La damnation n’est pas loin…

![Conda[m]nation Dreyfus Rennes 1899 ; Le procès Dreyfus Dos du livre : Conda[m]nation Dreyfus - Rennes 1899, écrit en manuscrit](https://www.leschampslibres.fr/media/cache/illustrated_full_regular/gallery/images/le-mag/a-lire/-musee-devoile/2024/le-proces-dreyfus-un-album-photographique-inedit/livre-comdanation-dreyfus-rennes-1899.jpg)

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

La page de garde porte quant à elle le simple titre Le procès Dreyfus, d’une belle écriture liée que l’on retrouve tout au long de l’album et qui n’a aucune parenté avec la précédente. Majoritairement légendées, parfois datées, les photographies de petit format (8 x 10,5 cm) déroulent au fil des jours l’actualité du procès vécu au plus près de l’événement. Les mentions manuscrites sont minutieuses et permettent d’identifier un grand nombre de participants. Les photographies ne sont pas toutes d’excellente qualité : l’opérateur est-il un amateur ? Le beau temps de cet été 1899 ne l’aura pas aidé car certaines images sont surexposées ; le développement ne semble pas non plus toujours parfaitement maîtrisé. Inversement, les légendes sont apposées avec beaucoup de soin, on devine les traits au crayon tracés avant de prendre la plume et l’application du scripteur à bien relier les personnes identifiées à leur nom. L’auteur est présent pendant toute la durée du procès comme en attestent les annotations datées, il connaît les visages des intervenants et est capable d’identifier les uns et les autres ; la seconde photographie figure Maurice Barrès (1862-1923) et Jules Lemaître (1853-1914) en compagnie de deux officiers, et est titrée La Patrie Française.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

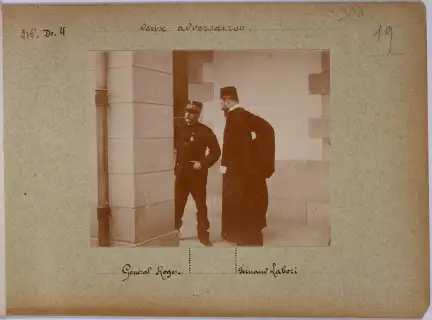

Fondée en réaction à la Ligue des droits de l’homme, la Ligue de la patrie française voit le jour en décembre 1898 dans le contexte de l’Affaire et rassemble artistes et écrivains antidreyfusards ; Jules Lemaître en sera le président. Une autre photographie intitulée Deux adversaires figure le général Gaudérique Roget (1846-1917) et Fernand Labori (1860-1917), l’un des avocats d’Alfred Dreyfus, probablement en conversation avec une troisième personne masquée par une colonne.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

Recueillir pour faire œuvre de justice

À peu près au milieu de l’album, une photographie figure un groupe de six gendarmes, accompagnée de la mention Nos braves pandores, gendarmes de garde à proximité de la salle des sténographes, et c’est la première fois qu’apparaît la mention des sténographes. Six autres photographies, légendées ou non, font référence au service de sténographie et certains membres sont nominativement identifiés : une photographie légendée La sténographie officielle fait apparaître les noms d’Émile Decaisne et Louis-Prosper Guénin. La présence récurrente de ces deux hommes et toutes les mentions évoquant les sténographes nous ont conduits à questionner leurs fonctions.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

Quelques éléments biographiques éclairent leurs parcours et la place de cette profession dans le cadre judiciaire.

La sténographie, « l’art d’écrire aussi vite que l’on parle », est une méthode inventée en Angleterre dès le 17e siècle et utilisée en Grande-Bretagne lors de procès ou de séances parlementaires. Écriture phonétique, elle est supposée transcrire les paroles de façon neutre et fidèle. En France :

L’histoire de la sténographie rencontre l’histoire de la démocratie parlementaire sous la Révolution française en la personne d’une série d’inventeurs ou praticiens qui se prétendent capables de restituer au public les paroles prononcées par les élus au sein des assemblées, d’une façon qui soit à la fois fidèle et exhaustive

Delphine Gardey, « Scriptes de la démocratie : les sténographes et rédacteurs des débats (1848-2005) », Sociologie du travail, 2010, vol. 52, no 2, p. 195-211.

La profession se développe tout au long du 19e siècle, se spécialise et répond à une forte demande de rendre accessible le contenu des débats, notamment publiés à travers la presse et plus spécialement la presse judiciaire. À partir des années 1880, la profession s’organise en association ; plusieurs branches se détachent dont les sténographies judiciaire et parlementaire, cette dernière confiée d’ailleurs à un personnel fonctionnaire.

Lors du procès en révision du capitaine Dreyfus, le rôle des sténographes est essentiel. Pour les trente-quatre audiences du conseil de guerre :

Dix sténographes se succédant par roulement, écrivaient pendant 5 mn, puis se rendaient dans un local situé à quelque distance de la salle d’audience et dictaient leur prise à des dactylographes. Dix copies étaient faites en même temps et distribuées à diverses personnes intéressées. Une de ces copies était portée au télégraphe et immédiatement transmise au journal Le Figaro, de façon que, quelques minutes après la fin de l’audience, le résultat en était parvenu à Paris.

René Havette, La sténographie judiciaire, Paris, L. Vaudecrane, 1917.

René Havette, auteur de méthodes de sténographie et sténographe agréé auprès du tribunal de la Seine, précise que pour s’assurer de l’exactitude des propos tenus par les témoins, « M. le procureur général Baudoin crût devoir faire appel, pour recueillir les dépositions des témoins, aux dix sténographes composant la Chambre des sténographes judiciaires de Paris, dûment assermentés pour la circonstance ».

En 1906, lorsque la cour de cassation annule le jugement du procès de Rennes, le procureur général mentionne : « C’est ce procédé (la sténographie) que nous avons employé. Certes, il en résulte parfois des longueurs quelque peu rebutantes : mais, au moins, la déposition est-elle là dans sa vérité même. » Cette question de la « vérité », qui traverse toute l’histoire de la sténographie, est au cœur de l’engagement des professionnels et ô combien au cœur de l’Affaire elle-même. Notion bien ambiguë dans le cas du procès Dreyfus, car si les paroles sont retranscrites fidèlement, elles ne sont pas pour autant sincères, mensonges et vérités se retrouvent côte à côte dans les comptes rendus.

Parmi les douze sténographes présents à Rennes en 1899, neuf sont identifiés et figurent dans l’album, ainsi que deux dactylographes, Mesdames Vaudio et Mouton. Lors du 7e congrès international de sténographie qui s’est tenu à Paris en 1900, le président Émile Grosselin (1826-1911), par ailleurs sténographe en chef à la chambre des députés, se félicite que « la femme grâce à l’agilité de sa main, à la finesse de son esprit, fut appelée naturellement à joindre à la couronne des professions qu’elle ambitionne avec raison d’exercer, le fleuron de la sténographie ». Pendant plusieurs années, en effet, la présence de femmes sténographes posa question, et en 1899 l’association des sténographes français n’en mentionne aucune, mais quelques sténographes-secrétaires sont indiquées auprès d’autres confrères masculins.

Le bulletin de l’association des sténographes nous offre de nombreuses informations sur la présence du service sténographique : la logistique globale revient au journal Le Figaro qui, à Rennes comme à Paris, met en place une redoutable organisation :

Six places étaient réservées à nos sténographes dans la salle d’audience, au pied de la table du commandant Carrière. Dans une autre partie du lycée, de l’autre côté de la cour où s’ouvrait la salle des séances, la salle d’escrime avait été transformée en atelier. Là fonctionnait l’usine, là se faisaient successivement la traduction de la sténographie, l’impression, la révision du texte et l’expédition des télégrammes. On y travaillait sous la protection de la force armée […] des sténographes debout se succédaient sans interruption et dictaient à voix étouffée les paroles qu’ils venaient de recueillir […]. Lorsqu’un sténographe avait “pris” cinq minutes d’audience, il accourait en hâte à l’usine, s’approchait d’une machine libre et dictait la traduction de ses notes. […] Aussitôt le sténographe allait reprendre sa place à l’audience et attendait que son tour revînt. Ils formaient ainsi une chaîne sans fin, qui fonctionnait sans interruption de six heures et demie à midi.

Gustave Grignan, « Le procès de Rennes », Bulletin de l’association professionnelle des sténographes français, août-octobre 1899, nos 8-10, p. 83-86.

Le rapporteur de ce dispositif au fonctionnement a priori exceptionnel et novateur, termine son papier par des chiffres : « La sténographie, à elle seule, comprenait pour chaque audience, de trente-huit à quarante mille mots, soit pour vingt-cinq audiences, environ un million de mots. Ce million de mots, prononcés en cent vingt-cinq heures, a été sténographié, traduit, imprimé, télégraphié dans le même temps. »

Il se plaint également de l’acoustique de la salle du lycée, du mauvais emplacement réservé aux sténographes, « au-dessous des témoins » rendant difficile une bonne perception des paroles, bref le travail de l’équipe sténographique bien que difficile fut exemplaire, ce que confirme aussi le journal La Loi, qui conclut : « Le procès de Rennes a, plus que tout autre, montré qu’un service sténographique fonctionnant régulièrement peut permettre à un grand quotidien de faire pendant un mois un reportage que les Américains eux-mêmes nous envieraient. »

La sténographie officielle : Guénin et Decaisne

Parmi les sténographes désignés sur les photographies, trois au moins sont des personnalités réputées dans leur domaine ; leur présence au procès de Rennes atteste de leur implication et de la reconnaissance de leur professionnalisme.

Louis-Prosper Guénin (1843-1908) est le plus âgé, il est l’inventeur, avec Aimé Paris (1798-1866), d’une méthode de sténographie, publie des ouvrages sur l’histoire de la sténographie, diffuse aussi ses méthodes d’enseignement. Guénin commence sa carrière dans l’administration préfectorale, occupe un poste de commissaire de police et entre au Sénat comme sténographe en 1875. Son fils, Eugène Guénin (1865-1931), poursuit l’œuvre de son père et sera également chef adjoint du service sténographie du Sénat. À partir de 1887 se tient tous les deux ans un congrès international de sténographie, auquel participe activement Guénin père, ardent défenseur de l’enseignement de la sténographie dès l’école primaire. Sur l’une des photographies, L.-P. Guénin pose dans la cour du lycée avec Émile Decaisne (18 ?-1917), également sténographe judiciaire. Decaisne figure à plusieurs reprises dans l’album ; il est trésorier de l’association professionnelle des sténographes français qui existe depuis 1890. Avec d’autres sténographes dont Victor Galliand, lui aussi photographié dans la cour du lycée, il s’investit dans l’organisation collective de la profession. Il assiste régulièrement aux congrès professionnels et participe à la création, à la fin de l’année 1899, de la chambre des sténographes judiciaires de Paris.

C’est suite au second procès du capitaine Dreyfus que ces professionnels décident de se regrouper pour défendre leurs intérêts et :

[…] donner au public, dans la mesure du possible, des garanties touchant la valeur morale et professionnelle de ses membres, en n’admettant parmi eux que des praticiens jouissant d’une honorabilité certaine et ayant donné, pendant plusieurs années, des preuves de capacité incontestable par la façon dont ils ont rendu compte de débats devant les tribunaux.

Compte rendu du 7e congrès international de sténographie, section III, sténographie parlementaire et judiciaire, 9 au 14 août 1900, p. 350 (http://cnum.cnam.fr/redir?8XAE474 [consulté le 17 janvier 2023]).

Un troisième sténographe, Jean-Baptiste Estoup (1868-1950), sténographe à la chambre des députés, également très investi dans l’amélioration des méthodes de sténographie, se trouve lui aussi à Rennes. Il figure d’ailleurs au premier plan, photographié par Gerschel, dans la salle où travaillent sténographes et dactylographes pour l’envoi des comptes rendus.

Les noms de ces trois hommes apparaissent régulièrement dans la presse spécialisée : ils sont très impliqués dans la recherche et l’amélioration des techniques de sténographie et également dans la formation des futurs sténographes. Ils affirment défendre des valeurs d’impartialité, de neutralité et d’honorabilité, valeurs qui résonnent évidemment de manière bien particulière dans le cadre du procès de Rennes. « Il serait à souhaiter, souligne R. Havette, que l’usage de la sténographie si parfait quand elle est, comme dans notre affaire, confiée à des hommes scrupuleux et expérimentés se généralisât et devint une impérieuse obligation, toutes les fois qu’il s’agit de recueillir pour une oeuvre de justice les déclarations de l’homme. »

Dans la présentation de leur métier, à travers les qualifications et qualités qu’ils exigent de leurs pairs, ils se présentent clairement comme des auxiliaires de la justice. Les ouvrages publiés juste après le procès de Rennes, que ce soit les débats de la cour de cassation ou le récit complet du procès lui-même, font mention de « compte rendu sténographique “in extenso” », gage d’exactitude.

Le décès du colonel Joseph Lohé

Le déroulé de l’album suit une logique temporelle plus détaillée lorsque s’annonce la fin du procès, date et heure sont précisées. La présence du service sténographique est aussi plus régulière à travers plusieurs portraits de groupe qui font apparaître de nouveaux noms : R. Havette, Édouard Seigneur, Raoul et Fernand Corcos, dont certains font partie des fondateurs de la chambre des sténographes judiciaires de Paris. Tous prennent la pose devant l’appareil et autorisent des vues frontales peu fréquentes dans le reste de l’album, offrant ainsi des portraits assez fidèles.

Un événement marquant, le décès brutal du colonel Joseph Lohé, le 17 août 1899, conduit l’auteur de l’album à lui consacrer plusieurs pages. Joseph Salomon Lohé (1847-1899), fils d’un brigadier de gendarmerie, fait ses armes dans l’infanterie jusqu’au grade de capitaine avant de passer à la gendarmerie. Détaché en Algérie au début de sa carrière, il combat en 1870 et pendant la Commune, et est blessé trois fois en 1870 et 1871. Il est promu lieutenant-colonel le 16 avril 1898 et désigné le même jour commandant de la 10e légion de gendarmerie dont le siège se trouve à Rennes. C’est donc à lui que revient l’organisation du service d’ordre pendant le procès. Avec le préfet Henri Duréault (1858-1942), le préfet de police Célestin Hennion (1862-1915) et le directeur de la sûreté Léopold Viguié (1855-1915), Joseph Lohé fait partie des hommes en charge de la sûreté de Dreyfus et du maintien de l’ordre dans la ville.

Évoquant ces quatre hommes, Ch. Chincholle écrit dans Le Figaro du 9 août : « Ils ont la responsabilité de la vie du prisonnier et pensant à la fureur qui est déchaînée par beaucoup contre lui, ils se disent qu’un coup de revolver est bien vite tiré. » Chaque jour, un cérémonial bien rodé se met en place pour évacuer l’avenue de la gare, former un barrage et faire venir Dreyfus depuis la prison militaire et vice versa en fin de journée : ce sont les gendarmes à pied et à cheval, sous la responsabilité de Lohé, qui se chargent de cette manœuvre. Plusieurs photographies de l’album évoquent justement ces déplacements sous haute surveillance.

Le 17 août, Joseph Lohé meurt d’une crise cardiaque, la presse locale consacre quelques entrefilets à l’événement, mais le récent attentat contre Fernand Labori occupe davantage les unes. Pourtant, les antidreyfusards s’emparent de ce décès brutal, qui choque l’opinion publique, insistant sur l’épuisement et la responsabilité qui pèsent sur le service d’ordre. Le Patriote breton, sentencieux, affirme le 22 août « Que de morts déjà pour ce Dreyfus, le traître, l’espion prussien ! Est-ce la dernière… Non peut-être Hélas ! » Plus modéré, L’Ouest-Éclair se contente de relater les faits :

Jeudi matin vers onze heures il était atteint d’une syncope, dans la salle du conseil de guerre. Transporté sur le champ dans la salle des avocats il recevait la visite du docteur Aury, et expirait malgré tous les soins dévoués dont il était entouré, à cinq heures du soir.

L’Ouest-Éclair, samedi 19 août 1899.

Le Courrier de Rennes rappelle que Lohé souffrait d’une maladie cardiaque mais ne peut s’empêcher de préciser :

Ajoutez à cela le surmenage qui l’accablait depuis le début du procès Dreyfus. Couché très tard, il était debout à la première heure pour assurer le service d’ordre. Il a beaucoup souffert des attaques dirigées contre lui, ces jours derniers, par une certaine presse. A l’heure même où il allait expirer, M. Clemenceau, dans L’Aurore, reconnaissait que les propos qui avaient été prêtés à cet officier étaient inexacts.

Le Courrier de Rennes, samedi 19 août 1899.

La famille du défunt, voulant éviter toute manifestation, souhaite que le service religieux se déroule à Verneuil où le commandant sera inhumé. C’est toujours le Courrier de Rennes qui précise : « Il est probable que, pour éviter les manifestations, il ne sera pas fait d’obsèques solennelles au colonel Lohé. » Mais c’était sans compter sur la volonté des officiers en poste, des officiels et des Rennais eux-mêmes, qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage. Les photographies montrent la foule des habitants se pressant pour accompagner le cercueil jusqu’à la gare ; une rare photographie de cet événement était connue jusqu’alors.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

Plusieurs compagnies de gendarmes escortent le cortège et le journaliste de L’Ouest-Éclair note :

De nombreuses couronnes en perles, en fleurs naturelles et artificielles nouées avec des rubans tricolores sont portées par des gendarmes je remarque celles offertes par les officiers du 10e d’artillerie, en orchidées et en palmes vertes du plus bel effet […]. Une foule respectueuse se découvrait et se signait au passage du cortège funèbre.

L’Ouest-Éclair, dimanche 20 août 1899.

La légende qui accompagne la photographie des officiels ne laisse guère de doute sur la destination de l’album, à usage personnel ou tout au moins restreint, puisqu’ils sont taxés de « grosses légumes » ; parmi eux, le préfet Duréault et le commissaire Victor Samyon.

Dernière séance, dernière audience

Après l’évocation des obsèques du colonel Lohé, l’album s’achève par une série de photographies qui, tour à tour, ponctuent les derniers jours du procès. L’inquiétude qui règne à la préfecture et à la direction de la sûreté est perceptible à travers les clichés : des renforts de gendarmerie sont appelés pour répondre à des émeutes éventuelles. Une photographie porte en légende « Après la dernière audience : les Dragons place de la République ».

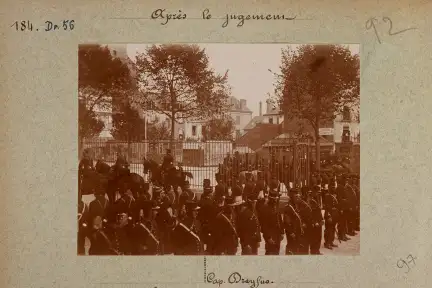

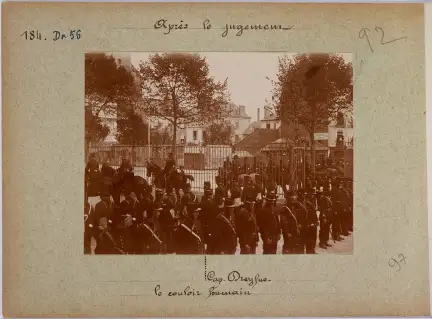

Le récit en images s’accompagne de légendes plus précises, qui scandent les journées jusqu’à indiquer l’heure correspondant à la scène : la journée du 9 septembre 1899 occupe dans l’album une place à part. L’auteur reprend une même légende, « La dernière audience », qu’il décline et précise sur plusieurs photographies : à trois heures et quart il note que le conseil délibère, et la photographie nous montre les gendarmes fusils en faisceaux, alors que derrière eux, des hommes déambulent en attendant le verdict. Plusieurs images succèdent à celles-ci, intitulées « Après le jugement », légende complétée par des précisions sur le « couloir humain » qui, du lycée à la prison, accompagne le capitaine Dreyfus.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404532

Enfin, sur l’une des dernières images, le préfet Duréault et le préfet de police Hennion discutent devant les grilles du lycée et l’auteur se fait le porte-parole de leurs probables sentiments en écrivant : « Ouf !!! la sortie s’est effectuée avec calme », les trois points d’exclamation symbolisant la crainte qu’il en fût autrement.

La dernière photographie de l’album est celle des Dragons, c’est d’ailleurs l’image la plus floue de toutes et il est bien difficile de la lire sans légende.

À une époque où la photographie demeure réservée à quelques-uns dans le cadre familial, elle se développe dans la presse durant l’affaire Dreyfus. L’auteur de l’album a rassemblé les moments-clés du procès, tout en apportant un éclairage particulier sur une profession essentielle à son bon déroulement mais relativement invisible. Indispensable pour les journalistes, essentiel pour tous les intervenants du procès, mémoire pour l’histoire, le travail des sténographes constitue une base d’étude et de réflexion sur le déroulé du procès.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/