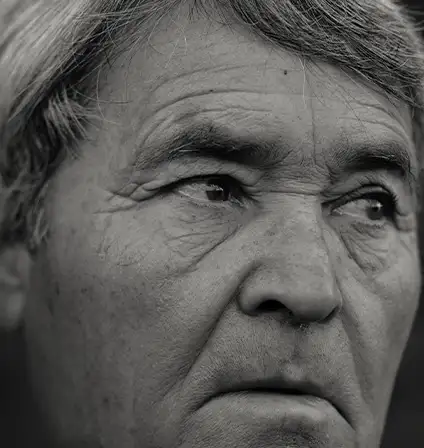

Yves-Marie Guivarch est programmateur aux Champs Libres. Pour le Mag, il nous parle de son quotidien et nous explique comment sont choisis les artistes présentés aux Champs Libres.

Pouvez-vous nous présenter votre métier de programmateur aux Champs Libres ?

Yves-Marie Guivarch : Peut-être une précision pour commencer : j'ai en charge la programmation, mais aussi la production des expositions artistiques (photographie, arts et sciences…)

Le volet programmation consiste à repérer et choisir les artistes et projets qu'on a envie de présenter dans nos murs, de les contacter et une fois leur projet validé et conçu, de l'intégrer dans un planning.

Et pour la production ?

Y-MG : Le volet production consiste à suivre les différentes étapes de l'incarnation de ce projet au sein des Champs Libres.

Pour une exposition photographique, cela demande de suivre les tirages, la réalisation des cadres, la conception de la scénographie, de l'accrochage, l'écriture des textes… et bien sûr, être l'interface avec tous les services de la maison qui interviennent sur le projet : le service production technique mais aussi la communication, l'administration, la médiation…

Cette double casquette, c'est plutôt commun ou atypique ?

Y-MG : Je pense que ça dépend des tailles de structures. Dans des structures comme la nôtre, classiquement c'est peut-être un peu plus segmenté, mais dans beaucoup de lieux de galeries, de centres d'art, la frontière entre production et programmation est sans doute un peu plus floue. L'avantage sur mon poste, c'est que cela permet de ne pas penser la programmation de manière dissociée des conditions de sa faisabilité.

Justement, comment sont choisis les artistes et photographes présentés aux Champs Libres ?

Y-MG : Au cœur même de la fonction de programmation, on retrouve une part de subjectivité et de goûts personnels. Pour proposer un projet, il faut que ce soit quelque chose que j'ai moi-même envie de voir, que cela me provoque une émotion. C'est indispensable ! Après cela n'est pas suffisant. Évidemment, il ne s'agit pas uniquement de se faire plaisir.

Il faut s'inscrire également dans le projet des Champs Libres ?

Y-MG : Oui, les Champs Libres ont un positionnement bien affirmé, en lien et en résonance avec l'histoire, les sciences… Nos orientations vont plutôt nous pousser vers des sujets avec une résonance documentaire, sociétale, scientifique, également connectés avec la Bretagne. D'autre part, les Champs Libres s'affirment en complémentarité avec d'autres lieux du territoire : on ne s'inscrit pas dans une photographie qui serait purement plasticienne (comme pourrait le faire un centre d'art) mais on ne s'inscrit pas non plus dans une dimension de photojournalisme, ce n'est pas notre propos – même si cela pourrait, mais on ne l'a pas choisi. On essaie de trouver notre voie entre ces deux pôles. J'aime bien dire qu'on propose des regards documentaires d'auteurs.

Vous parlez beaucoup en utilisant le "nous"... ?

Y-MG : Oui, car on est dans un équipement où la mission de programmation est plurielle. Si le repérage d'artistes ou de projets peut être de mon fait (mais aussi d'autres personnes), la validation des projets est collégiale.

Concrètement, comment on en vient à repérer et programmer un photographe ?

Y-MG : Des projets peuvent nous arriver par le biais de propositions qui nous sont faites. C'était relativement rare au début, car on n'était pas identifiés comme un lieu de photo et celles que l'on recevait n'étaient pas forcément dans la ligne de ce que l'on voulait présenter. Donc pendant longtemps, nous sommes allés chercher des gens.

Le gros du travail, c'est une veille, qui passe par la lecture de la presse spécialisée ou moins spécialisée. On est évidemment attentifs aux programmations dans les galeries, les centres d'art, les grands festivals...

Est-ce que Les Champs Libres s'intéressent particulièrement aux photographes du territoire ?

Y-MG : Nous voulons, dans notre programmation, laisser une place à l'émergence. Nous accueillons donc des jeunes photographes qui ont une carrière encore en développement, qui ont déjà pu exposer mais pas forcément dans des lieux d'ampleur comme Les Champs Libres. Ce n'est pas de la découverte à proprement parler, mais on est le lieu d'une confrontation un peu plus large avec le grand public. Cette dimension, on va l'affirmer en lui dédiant un espace – ce sera la place de la coursive, à côté d'espaces plus ciblés vers des photographes à la réputation plus installée et d'autres d'envergure nationale.

Est-ce qu'on essaye de raconter quelque chose sur une saison, de faire des ponts entre les différentes expositions présentées ?

Y-MG : Il faut savoir qu'il y a une part d'instinct et d'opportunité dans la programmation d'une saison. Une fois qu'on a pu poser le projet dans un calendrier, avec toutes les contraintes, il y a parfois une résonnance avec l'actualité de notre équipement. En prenant du recul, on peut parfois dire qu'un motif se dessine.

Il y a tout de même une constante qui se dégage dans l'écriture photographique.

Comment décrire cette écriture photographique ?

On retrouve quelque chose d'assez homogène, des projets qui souvent s'écrivent entre portraits et paysages. On ressent une forme de douceur ou de sensualité dans les portraits, une légère forme de mélancolie, de sensibilité avec un regard documentaire qui dit quelque chose de notre société.

Je trouve que la manière dont Lise Gaudaire va traiter la question de l'agriculture intensive n'est pas totalement différente de celle dont Jérôme Blin va traiter la question des jeunes en milieu rural ou de celle dont Nolwenn Brod va faire le portrait de la Ville de Brest, où de la façon dont Julie Hascoët va regarder les teufs…