Le monde du travail est associé à des pratiques alimentaires spécifiques qui varient selon les milieux professionnels et les époques. Elles ne sont pas les mêmes si le travail se fait en extérieur, en atelier, en usine ou au bureau. Par ailleurs, les différences de comportements liées à l’âge, à la génération d’appartenance ou au lieu d’habitation – zone rurale, péri-urbaine, de centre-ville, etc.- témoignent aussi des mutations qui ont pu avoir lieu au cours des dernières décennies et des permanences liées à des modes de vie spécifiques.

À domicile

De nos jours, la consommation alimentaire liée à l’activité du travail ne se résume pas à la restauration hors du foyer puisque de nombreuses personnes déjeunent à leur domicile, qu’il s’agisse des agriculteurs, des artisans ou de certains professionnels libéraux qui travaillent chez eux, ou encore, de salariés ayant la possibilité de rentrer du fait de la faible distance entre leur domicile et leur travail. Le télétravail a aussi récemment changé la donne !

Dans le monde agricole breton, avant l’introduction des machines de type moissonneuses-lieuses et moissonneuses-faucheuses dans les années 1880, le nombre et le lieu des repas des paysans dépend des travaux qu’ils ont à accomplir : en été, le petit déjeuner se passe avant le lever du soleil, le déjeuner vers 7 ou 8 heures, un premier goûter est pris vers 11 heures, le dîner à 13 h, le second goûter à 16h et le souper vers 21h ; en hiver, le lever se faisant plus tard, les goûters sont supprimés et le souper se fait vers 18h. À l’occasion des veillées de travail, une dernière collation de crêpes ou de châtaignes est servie. Le dîner pris au champ n’est qu’un simple casse-croûte.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo235502

Le pain d’orge associé au seigle et au froment – ou de seigle uniquement, là où les terres sont le plus pauvres – est l’aliment de base. Pour l’économiser, il est souvent substitué par des crêpes fines ou épaisses qui ont l’avantage de ne demander que peu de combustible, peu de temps de préparation et de cuisson, ainsi qu’un matériel rudimentaire. La mécanisation a permis d’éviter d’avoir systématiquement des repas pris aux champs et la séquence 8h-12h-16h-20h s’est peu à peu imposée.

Autour de la cambuse

Pour les pêcheurs, la cuisine en mer à bord d’un bateau rythme la vie des quarts et de l’équipage. En grande traversée, la préparation d’un vrai repas est souvent l’événement de la journée. Au milieu du 19e siècle, les pêcheurs qui partent avec leur chalutier pour hiverner dans l’océan entre La Rochelle et Bordeaux, emportent une bonne provision de bois pour se chauffer et cuisiner. Ils sont obligés d’errer de ports en ports. Or, si des mesures de police leur interdisent d’allumer du feu à bord de leur bateau amarré, et donc de préparer leur repas, ils doivent manger dans les cabarets. Cela réduit alors considérablement le gain retiré de la pêche car il faut prélever sur les bénéfices le prix de ce qui a été consommé à terre.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo140101

La nourriture est alors surtout constituée de soupes, de pain et de lard salé. L’absence de variété dans la ration est, en particulier pour les pêcheurs qui partent très loin comme à Terre-Neuve ou en Islande, à l’origine de graves problèmes de santé dont le scorbut. La plupart des pêcheurs de la côte sud de la Bretagne se préparent une soupe de poissons, la Kaoteriad / cotriade, qui doit son nom au chaudron, le Kaoter, où elle est cuite. Chaque membre d’équipage vient puiser du bouillon et le verser dans son bol sur de fines tranches de pain. Après avoir terminé leur soupe, ils mangent les pommes de terre et le poisson avec beaucoup de poivre ou un condiment vinaigré. Préparée avec de l’eau de mer parfumée d’herbes aromatiques, la cotriade se compose de poissons qui changent en fonction des lieux de pêche, des saisons et, bien sûr, du pêcheur qui cuisine.

La cantine : entre rationalisation du travail et progrès social

Le développement de la restauration collective pour les ouvriers s’inscrit dans l’histoire de l’alimentation en France, en parallèle de la structuration d’un modèle alimentaire basé sur trois repas pris en commun, dans des lieux spécifiques, à des moments définis de la journée. Les premières formes de restauration collective qui apparaissent dans la seconde moitié du 19e siècle sont difficiles à identifier dans la mesure où ce terme recouvre des formes assez variées, du simple réfectoire où l’on peut réchauffer sa gamelle aux établissements qui préparent et servent de la nourriture sur place. Le développement des cantines dans les années 1860-1870, dans un contexte d’éloignement croissant entre le domicile et l’usine, répond à une logique de rationalisation du travail en même temps qu’à une ambition de progrès social passant par l’hygiène et une bonne alimentation. L’enjeu est aussi d’anticiper tout conflit social en apportant des améliorations aux conditions entourant le travail, avec l’avantage d’éviter une sociabilité extérieure perçue comme potentiellement risquée tant du point de vue de la consommation d’alcool que du point de vue des conversations à caractère politique.

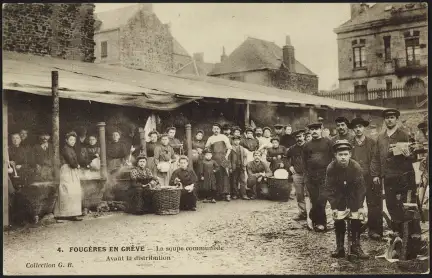

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo134020 Dès le début du 20e siècle, des « soupes communistes » s’organisent dans quelques grèves de longue durée. La distribution de repas limite les conséquences de la perte de salaire pour les grévistes et leur famille. À Fougères « Sous un grand baraquement édifié gracieusement par les ouvriers du bâtiment, aidés des grévistes, des marmites immenses furent installées. […] Des équipes furent formées rapidement pour recueillir ce qu’il fallait pour mettre dans les marmites et faire cuire la soupe et le bœuf, les pommes de terre, les haricots, le riz, etc.… que des donateurs aidaient à acheter ou à fournir. […] Quelques débrouillards parmi les grévistes s’improvisaient cuistots et faisaient d’excellente cuisine. […] On comptait, chaque jour, 4.200 soupes ou portions. […] On mangeait bien et on mangeait bon, et surtout on mangeait chaud. Tout cela était appréciable pour tenir jusqu’au bout. » G. Yvetot, « Solidarité », dans Sébastien Faure (dir.), Encyclopédie anarchiste, tome IV, [Paris, Œuvre internationale des éd. anarchistes, la Librairie internationale, 1934], p. 2625.

Ur sac’h goullo ne chom ket en e sav / Un sac vide ne tient pas debout

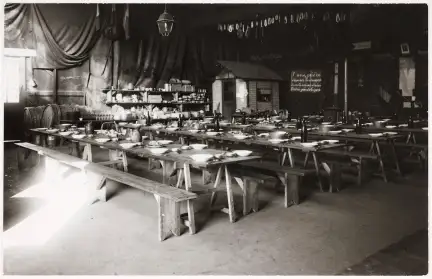

Dans les décennies qui précèdent la Grande Guerre, les lieux de restauration collective apparaissent comme un élément de la régulation du travail. Ils se développent lentement durant l’Entre-Deux-guerres pour augmenter après 1945. Les deux guerres mondiales, qui favorisent la création de très nombreuses cantines, occupent une place à part dans cette chronologie. Les périodes de guerre entraînent en effet une plus forte fréquentation des cantines car l’alimentation est un élément stratégique en période de mobilisation économique et de pénurie alimentaire : soutenir la santé et le moral de la main d’œuvre devient un impératif.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo293629. L’œuvre de ravitaillement gratuit est fondée fin août 1914 pour aider les émigrés belges et du nord de la France. Elle poursuit son action en direction des soldats de passage en gare de Rennes pendant toute la durée de la guerre : blessés évacués du front, convalescents ou permissionnaires. Elle a pour mission de récolter des dons en denrées et d’offrir aux poilus en transit un repas chaud et gratuit.

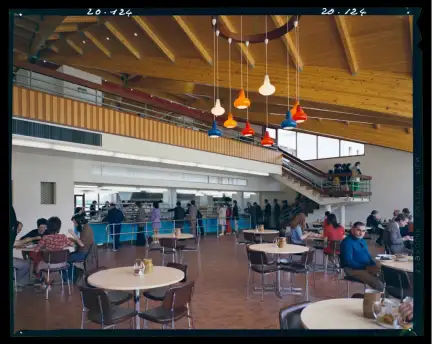

C’est surtout dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, quand la pression syndicale, celle de l’État et les mutations de la société conduisent à une substitution des politiques patronales traditionnelles par des politiques contractuelles, que les cantines se multiplient. L’accroissement est surtout favorisé par le décret du 5 octobre 1960 qui impose aux entreprises de plus de 25 salariés de mettre à leur disposition un local de restauration.

Dans le respect du modèle alimentaire français

De nos jours, la gamelle ou le casse-croûte restent un marqueur de l’alimentation populaire car de nombreux ouvriers et petits salariés évitent d’aller à la cantine. Plusieurs raisons expliquent cette inappétence pour la restauration collective : d’une part, manger hors de chez soi est vécu comme une contrainte qui vient s’ajouter à celle du travail ; d’autre part, les préparations domestiques sont jugées meilleures, moins coûteuses et s’avèrent être une manière de faire entrer son « chez-soi » à l’intérieur de l’usine ou du bureau. Dès l’origine de la création des cantines s’est posée la question de la « captivité » du mangeur, dont certains patrons ont pu profiter. Aussi, la loi du 25 mars 1910 interdit-elle aux employeurs de faire des bénéfices en proposant des repas à une clientèle « captive », c’est-à-dire sans autre possibilité, à travers les économats. Deux conditions ont été imposées : le fait de bénéficier de prix inférieurs à ceux du commerce et la liberté d’en user ou non.

Mais quel que soit le type de déjeuner, la grande majorité des actifs se conforment toujours au modèle alimentaire français. L’impact de la culture est ici plus fort que celui du lieu où l’on déjeune. De ce point de vue, la forte synchronisation des repas en France se manifeste fortement à travers « l’heure de pointe » où de nombreux salariés se retrouvent à vouloir déjeuner en même temps. À cela s’ajoute le souhait de passer du temps à table, ce qui illustre la valorisation de ce moment de la journée, mais contribue au temps d’attente des autres usagers de la cantine ou du micro-onde du local de restauration…

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/