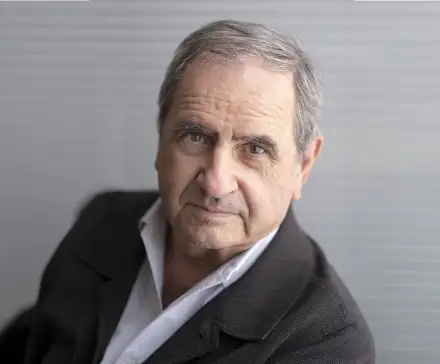

L’année 2025 marque le 350ᵉ anniversaire de la Révolte des Bonnets rouges. L'occasion de revenir avec l'historien Gauthier Aubert sur cet épisode marquant de l’histoire bretonne, sur sa mémoire encore vive et sur les échos contemporains qu’il suscite.

La Révolte des Bonnets rouges a eu lieu en 1675 : que représente-t-elle pour la Bretagne ? Quelle est sa portée historique ?

Pour beaucoup d’historiens, la révolte de 1675 marque symboliquement la fin de « l’âge d’or de la Bretagne », une période de relative prospérité économique longue d’environ deux siècles, durant laquelle la monarchie française pèse peu sur la région. En 1675, Colbert augmente la pression fiscale pour financer la politique internationale coûteuse de Louis XIV.

Des révoltes éclatent dans le sud-ouest du royaume et gagnent la Bretagne, où le pouvoir est momentanément dépassé. Ce type de contestation antifiscale, menée au cri de « Vive le roi sans la gabelle ! », est fréquent en France depuis les années 1630. Mais celle de 1675 est la dernière grande révolte antifiscale de l’Ancien Régime, et la seule à remettre aussi nettement en cause l’ordre seigneurial.

Pourquoi cet événement est-il si présent dans la mémoire des Bretons ? Est-ce récent ?

Une des grandes originalités de cette révolte est d’avoir suscité une mémoire vivace, ravivée en 1975 à l’occasion du tricentenaire. Dans le contexte politique et culturel effervescent des « années 68 », des militants y voient l’ancêtre de la lutte des Bretons contemporains contre l’État centralisé et les élites enrichies. L’image de résistants à l’autorité centrale est restée, comme en témoigne l’affaire de l’écotaxe en 2013. Les Bonnets rouges appartiennent désormais au paysage mémoriel de la Bretagne.

Quel regard portez-vous sur ce paysage mémoriel ?

La mémoire collective valorise l’image de Bretons éternels rebelles et contestataires. Cette vision se construit surtout au 19ᵉ et au début du 20ᵉ siècle, avec l’idée d’un peuple en lutte et victime de la répression étatique. L’épisode des Bonnets rouges nourrit ce récit. Mais, replacé dans son contexte, l’historien observe qu'il n'y a pas eu plus de révoltes en Bretagne que dans d'autres régions de France. Et par ailleurs, la répression subie en Bretagne s’inscrit dans la norme de l’époque.

Vous avez aussi étudié le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Comment s’est-il manifesté en Bretagne ?

Entre les Gilets jaunes et la Bretagne, il existe un paradoxe. La région, réputée rebelle, semblait avoir annoncé dès 2013 ce mouvement. Pourtant, elle n’a pas été à la pointe de la contestation en 2018. Cela tient peut-être aux formes de mobilisation privilégiées par les Bretons actuels, qui évitent les modes d’action les plus radicaux.