Jeune professionnel allemand de musée, Mathias Barkhausen a été accueilli au Musée de Bretagne dans le cadre d’un séjour de travail (Échange dans le cadre du programme de coopération de l’OFAJ, office franco-allemand pour la jeunesse) du 2 mai au 26 juin 2023.

A cette occasion, il s’est penché sur les liens entre l’Affaire Dreyfus et le cinéma, en écho au fonds lié à l’Affaire conservé par le Musée de Bretagne. L’article ici présenté est le fruit de ses recherches.

L’Affaire Dreyfus et la naissance du cinéma surviennent à la même époque, par coïncidence, mais leur lien étroit et le fait que ces deux événements se nourrissent mutuellement ne relève en rien du hasard…

Car le scandale le plus connu de la Troisième République naît dans un paysage médiatique en forte mutation, où la photographie et les images animées exercent une influence sur l’opinion publique. En effet, même après la fin de l’affaire, le cinéma adapte plusieurs fois les événements: dans les décennies qui suivent, l’histoire est alors régulièrement évoquée pour faire référence à des événements contemporains.

L’affaire Dreyfus, qui est presque aussi vieille que le cinéma lui-même, est un excellent exemple de la manière dont la politique s’exprime au cinéma, mais aussi de la manière dont elle tente d’influencer le cinéma. Ainsi, qu’ils aient été tournés en 1899 ou en 2019, les films font écho à des courants sociaux et montrent une corrélation entre les événements de l’époque et ceux d’aujourd’hui. Les films historiques, quelle que soit l’époque à laquelle ils se déroulent, entrent en dialogue avec leur public contemporain. Cela peut s’appliquer à de nombreux événements de l’histoire, mais dans le cas de l’Affaire Dreyfus, il est particulièrement frappant de voir le rôle que la politique a attribué au cinéma et comment elle tente d’influencer la compréhension du public de ce scandale judiciaire.

Premières images animées, premier vertige

L’intérêt du public pour l’affaire Dreyfus se serait étendu jusqu’au sud de la Russie. En effet, lorsque l’opérateur de cinéma Francis Doublier présente en 1898 cette nouvelle invention qu’est le cinéma dans les quartiers juifs des villes du sud de la Russie, on lui demande s’il a des images d’Alfred Dreyfus (Bottomore 1993). Francis Doublier s’empresse alors de montrer des images de soldats en marche et affirme que l’un d’eux est Dreyfus. On peut ainsi faire raconter beaucoup de choses aux images : la photographie d’une île devient celle de l’île du Diable, celle d’un bâtiment public devient celle d’un tribunal.

Cette histoire trouve une issue ironique, quand un homme âgé remarque que l’opérateur ne fait qu’inventer une réalité à partir d’images et de scènes préexistantes. Dès son origine, le cinéma se trouvait ainsi confronté à cette double tension, entre réalité et fiction, questionnant la sincérité ou l’imposture du cameraman.

La soif d’images d’un public captivé par cette nouveauté fascinante et le désir de la satisfaire se dessinent clairement.

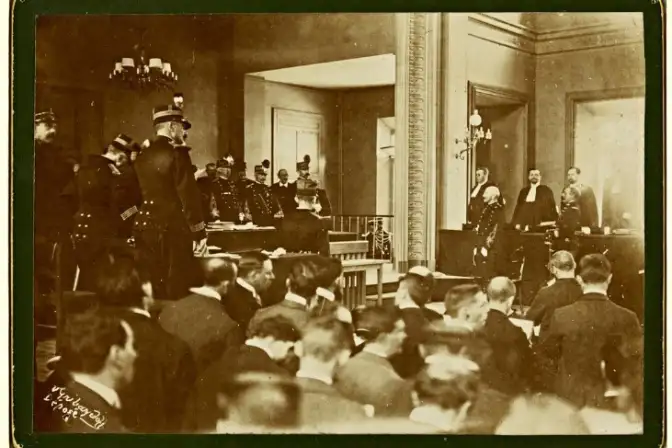

Premières actualités

Un an après les projections dans le sud de la Russie, l’affaire Dreyfus s’accélère avec l’ouverture du second procès à Rennes en 1899. Il faut souligner que deux actualités relatent très tôt les événements dans les salles de cinéma : l’une produite par Pathé et l’autre par Georges Méliès, le premier maître du trucage au cinéma. L’actualité est un format documentaire des débuts du cinéma qui présente les caractéristiques structurelles d’un reportage et d’une scène non fictionnelle se réfèrant à des événements récents dans les domaines de la politique, etc. La plus-value de l’actualité cinématographique par rapport aux articles de journaux repose sur un effet de direct, sur le fait d’être « ici et maintenant » (Keitz 2021). Il faut souligner que les scènes sont introduites par un panneau de texte et que les événements sont ensuite rejoués sur l’écran. Ils supposent des connaissances tirées d’articles de journaux et ont parfois été accompagnés de commentaires par quelqu’un dans la salle de cinéma.

Jusqu’à présent, Méliès était surtout connu comme étant l’inventeur du film d’animation et donc pionnier d’un nouveau média dont il a cherché à exploiter toutes les possibilités. Avec L’Affaire Dreyfus, un court-métrage composé de 11 bobines, il change de registre. Méliès était un dreyfusard avoué, il tourne le film pendant le deuxième procès à Rennes (Whyte 2005, Bottomore 1993). Il tente d’influencer l’opinion publique et ses compatriotes en incluant, notamment, le passage de la dégradation de Dreyfus. Les scènes, qui racontent l’arrestation de Dreyfus jusqu’à son retour en prison après son deuxième procès, sont organisées chronologiquement selon les titres suivants :

- Dictée du bordereau (arrestation de Dreyfus)

- La Dégradation

- La Case de Dreyfus a l’île du Diable

- Dreyfus mis aux fers (la double boucle)

- Suicide du colonel Henry

- Débarquement de Dreyfus à Quiberon

- Entrevue de Dreyfus et de sa femme (prison de Rennes)

- Attentat contre Maître Labori

- Suspension d’audience (bagarre entre journalistes)

- Le Conseil de guerre en séance à Rennes

- Dreyfus allant du lycée de Rennes à la prison

Fait inhabituel pour Méliès, le film emprunte les codes du réalisme afin de toucher l’opinion publique. Les acteurs doivent ressembler le plus possible à leurs modèles, les décors et les costumes sont inspirés de photographies connues. Reste à savoir dans quelle mesure cette tentative d’influence aura fait évoluer l’opinion publique. On sait que le film a été accueilli de manière controversée, tout comme l’actualité de Pathé (Whyte 2005).

Cette dernière est sortie pour la première fois en même temps que le court-métrage de Méliès.

Elle s’articule autour de six scènes :

- Arrestation: aveux du colonel Henry

- Au Mont-Valérien : suicide du colonel Henry

- Dreyfus dans sa cellule à Rennes

- Entrée du conseil de guerre

- Prison militaire de Rennes rue Duhamel

- Sortie du conseil de guerre

La version de Pathé se veut également réaliste, mais contrairement à celle de Méliès, elle vise moins la controverse politique : les décors sont moins chargés et le film mise sur des effets de lumière moins dramatiques.

Les deux versions, celle de Méliès et celle des frères Pathé, sont présentées aussi bien dans leur intégralité que par scènes isolées. Les films ont été projetés dans des programmes mixtes, en alternance avec des paysages, de courtes comédies ou des ciné-drames, dans le cadre d’une soirée cinéma. De plus, on peut supposer que les exploitants de salles mélangent les scènes des deux films, si bien qu’il est difficile de parler d’œuvre pour les deux films selon les critères actuels.

Le gouvernement français, quant à lui, commence à s’inquiéter de voir ces disputes enflammées au cinéma. Les films portant sur l’Affaire Dreyfus seront, dès lors, interdits dans certaines régions et ne pourront plus être exportés à l’étranger (Datta 2013; Whyte 2005).

Lorsque l’affaire prend fin en 1906 avec la réhabilitation d’Alfred Dreyfus, Pathé renouvelle son actualité dès 1907 : on utilise les mêmes scènes qu’en 1899, mais la première est remplacée par une nouvelle scène où l’on présente directement Esterhazy comme le traître. Le réalisateur est désormais Lucien Nonguet. Le film n’est pas projeté en France, mais aux États-Unis.

Le gouvernement français promulgue en 1915 une loi interdisant tous les films sur l’Affaire. Cette interdiction ne sera levée qu’en 1950 (Datta 2013).

Les négociations fictionnelles comme commentaire sur l’antisémitisme contemporain

Cette interdiction touchera également le film allemand du réalisateur Richard Oswald, sorti en 1930, Dreyfus. La production d’un long métrage sur l’Affaire Dreyfus a longtemps animé le cinéaste juif, qui portait le projet depuis 1928. Le caractère exemplaire de l’Affaire Dreyfus pour la fin de la République de Weimar en Allemagne est évident : le renforcement du parti national-socialiste avait rendu l’antisémitisme acceptable en Allemagne. Les nationaux-socialistes font de leurs concitoyens juifs, les responsables de la crise économique mondiale et de la misère qui en résulte. Oswald tente de s’opposer à cette tendance et réalise enfin le projet qui lui tient à cœur et sur lequel il travaille depuis plusieurs années.

En ce qui concerne la mise en scène, Oswald s’essaie à une rigueur sobre afin de trouver une forme adaptée à l’affaire – le Filmmuseum de Potsdam qualifie cette forme de reportage historique ressemblant à un docudrame. Les plans longs et théâtraux empruntent plus à l’esthétique du spectacle qu’à la mise en scène cinématographique, mais la force du film tient à la performance des acteurs. De fait, apparaît dans le film une forte équipe d’acteurs où l’on retrouve, en plus de Heinrich George, Fritz Kortner et Grete Moshein.

Dans le rôle de Dreyfus, Fritz Kortner clame son innocence en s’investissant pleinement, tandis que sa femme (Grete Mosheim) joue les épouses fidèles. La presse contemporaine réserve un accueil mitigé au film et pointe notamment du doigt le jeu de Henri George dans le rôle d’Emile Zola, qui se veut soucieux de justice et d’intégrité morale. Pendant la scène du procès de Zola, des tumultes et des interpellations se produisent dans la salle d’audience : Thomas Doherty y voit une allusion contemporaine au procès du putsch manqué d’Hitler en 1923.

Rétrospectivement, le choix de Henri George pour ce rôle s’avère toutefois ironique : l’acteur a joué dans une série de films de propagande antisémite (dont Jud Süß) sous le Troisième Reich, ce qui lui a permis non seulement de poursuivre sa carrière sans interruption, mais aussi de devenir une star du cinéma nazi.

Ce qui est particulièrement remarquable, pourtant, c’est que le film cherche précisément à faire référence à son époque. Dans le prologue, le publiciste Bruno Weil, qui avait précédemment publié un livre sur l’affaire, s’adresse au public et précise que « là où, pour des raisons nationales, religieuses, politiques, raciales, une souffrance est infligée à un accusé, le principe de l’égalité des citoyens est ébranlé ». Le film utilise un ton direct, pédagogique, tout au long de son intrigue, car il veut avant toute chose être compris dans son propos.

Cette adaptation allemande s’avère être un succès, si bien qu’un an plus tard, un remake fidèle à l’œuvre est tourné en Angleterre.

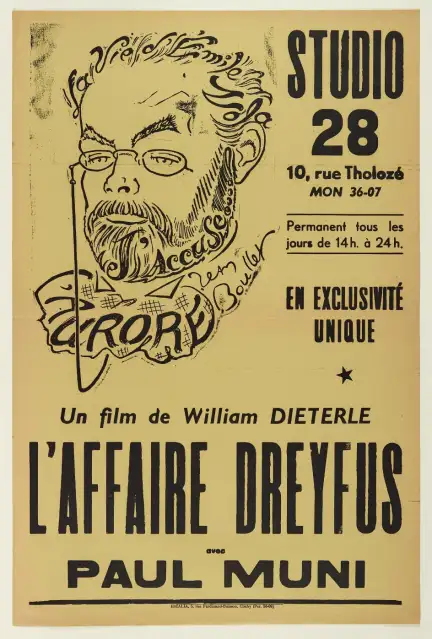

Un sujet hollywoodien

Les parallèles historiques entre l’Affaire Dreyfus et l’antisémitisme en Allemagne deviendront quelques années plus tard un sujet hollywoodien. Sous la direction de l’émigré allemand Wilhelm Dieterle, l’acteur juif Paul Muni se glisse dans le rôle d’Émile Zola dans The Life of Emile Zola (1937). On peut supposer que Wilhelm Dieterle connaissait déjà le film d’Oswald, car de nombreuses scènes et caractéristiques sont clairement reprises.

Le film accorde une place particulière au rôle de Zola en tant que Dreyfusard Celui-ci autrefois pauvre, qualifié de subversif par l’état, refuse dans un premier temps de se mêler à l’affaire Dreyfus. Zola, vivant alors avec Cézanne dans un appartement mansardé de Paris, prend néanmoins conscience de sa position exceptionnelle d’auteur influent dans le discours. On doit ce revirement à la femme de Dreyfus qui, dans le film, attire notamment l’attention de l’auteur sur les réseaux au sein de l’armée et l’arrestation de Picquart. Mais ce sera son argument : « Ils ont déjà vécu leur vie, on nous a volé la nôtre » qui sera décisif dans la prise de position de Zola. Ce dernier devient alors un homme respecté et couronné de succès.

La scène de la préparation de la publication de son fameux article « J’accuse » permet à Paul Muni de montrer l’étendue de son jeu d’acteur dans une scène poignante.

Ce biopic précoce, genre cinématographique très apprécié à l’époque comme aujourd’hui, ne se concentre cependant pas exclusivement sur son protagoniste : dès le premier quart du film, après la présentation du personnage de Zola, le film s’intéresse aux événements liés au scandale militaire. Dans ces séquences, Joseph Schildkraut incarne Dreyfus, à l’instar de Louis Garrel dans le film de Roman Polanski en 2019, comme un homme fidèle à ses principes, mais brisé par les conséquences de l’affaire.

Les emprunts évidents que le réalisateur, Wilhelm Dieterle fait à Dreyfus sont également frappants : ici aussi, le capitaine est un homme de famille qui représente une source d’identification positive pour ses enfants, surtout pour son fils, et qui porte son uniforme à la maison. En bref, c’est un homme qui ne quitte jamais la fonction publique et qui reste un patriote absolu.

Contrairement à d’autres adaptations, le personnage de Dreyfus vieillit nettement dans la version de Dieterle, même si son évolution reste périphérique, puisque le film est un biopic de l’histoire de Zola.

C’est donc à ce personnage que revient le dernier mot du film : après que ce protagoniste a pu se ressourcer grâce au succès de « J’accuse », Paul Muni, dans le rôle de Zola, peut encore une fois tenir un discours enflammé Incitant à se méfier de l’autorité et l’ordre établi.

C’est donc à ce moment-là que l’on voit une fois de plus l’ambition interventionniste du scénario initial : il veut agir contre l’antisémitisme. Larissa Schütze souligne à quel point la première version du scenario des auteurs Norman Reilly Raine, Heinz Herald et Géza Herczeg devait être claire : dans celle-ci, l’aspect antisémite du procès Dreyfus était clairement mis en avant.

Mais le studio du The Life of Emile Zola, quant à lui, émet des réserves sur cette délicate affaire dont les événements sont peut-être encore trop récents pour les marchés français et allemand qui semblent trop importants pour y risquer qu’une production de prestige ne puisse y être lancée.

Le bureau français du studio est donc consulté et se montre également préoccupé par les autorités françaises et la censure. Ces dernières pointent précisément du doigt cette représentation trop proche de la réalité et se refusent à l’accepter.

Par crainte de perdre le marché français et le marché allemand, le mot « juif » est donc entièrement supprimé du scénario, mais il est également retiré au préalable par le fils de Dreyfus. Au lieu de cela, la caméra ne fait qu’un bref passage sur une liste d’officiers suspects, où « juif » est mentionné derrière son nom.

La « considération » de certains pays européens en faveur de la maximisation des profits n’est pas à l’avantage de Warner Bros. En France, en Italie, en Hongrie, en Pologne, au Japon et en Équateur, le film est victime de la censure, malgré les mesures de précaution, car il donne une mauvaise image de l’armée. C’est ce que souligne une nouvelle fois le Premier ministre français Édouard Daladier, qui obtient, en 1938, que le film ne puisse pas concourir pour la Coppa Mussolini au festival du film de Venise (Whyte 2005).

Tout cela n’a aucune répercussion aux États-Unis : le film y est présenté une première fois le 11 août 1937. Le public et la critique sont enthousiastes à propos du biopic, qui remporte plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur dans un second rôle (Schildkraut dans le rôle de Dreyfus). Ce n’est qu’en 1952 que le film est projeté à Paris, à l’occasion du 50e anniversaire de la mort de Zola. La projection est toutefois soumise à quelques conditions : un montage plus restrictif, un avertissement doit être inséré avant le film et les sous-titres français sont interdits.

Ce qui apparaît donc clairement : Les films utilisent les événements de l’affaire Dreyfus pour attirer l’attention sur des courants sociaux contemporains et mettent en parallèle les années 1894-1906 avec les évènements contemporains de la période de tournage – ce qui est tout à fait logique si l’on considère l’antisémitisme contemporain des années 1930.

Au fond, l’affaire Dreyfus est vue comme une histoire de pouvoirs et d’intolérance : elle est aussi transposée dans de nouvelles adaptations au-delà de l’antisémitisme, comme le suggèrent deux adaptations après la Seconde Guerre mondiale.

L’affaire Dreyfus comme parabole universelle ?

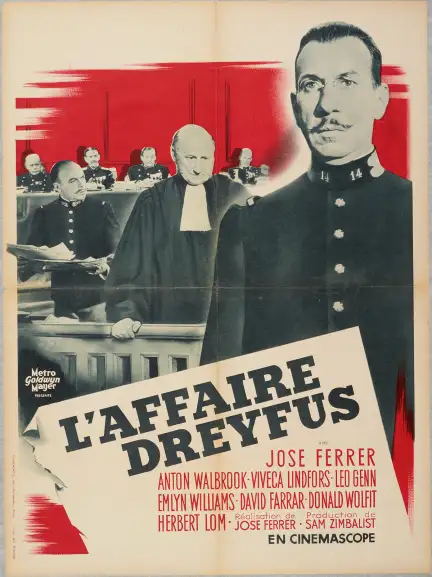

En 1957, le réalisateur et acteur américain José Ferrer met en scène un scénario du futur homme politique et écrivain américain Gore Vidal, lui-même basé sur le livre « Captain Dreyfus : Story of Mass Hysteria », paru deux ans plus tôt.

Le film I Accuse ! montre peu d’intérêt pour l’analyse de cette hystérie de masse pendant l’affaire provoquée par les journaux et, comme mentionné plus haut, par le cinéma. Au fond, le film s’oriente vers une dramaturgie linéaire, dans laquelle les tournants connus de l’histoire sont racontés les uns après les autres. Le scénario souligne consciemment l’aspect antisémite à deux moments et se concentre plutôt sur la confrontation entre Dreyfus et Esterhazy. Ce dernier est interprété par Anton Walbrook pour son dernier rôle au cinéma, qui le jouera comme un adversaire séduisant et moralement malléable de Dreyfus. Cet adversaire est certes dangereux, mais il n’est pas exagérément malveillant. Hannes Brühwiler souligne qu’Esterhazy est éclipsé par l’appareil militaire fanatique dont il reste en fin de compte l’instrument.

Dreyfus, en revanche, est dans le film un homme au casier judiciaire vierge : mari, père de famille, serviteur de l’État. C’est l’image marquante de Dreyfus que l’on présente tout au long du film, comme un personnage intègre et loyal, qui ne se met jamais vraiment en colère et reste donc étrangement incolore. Pour autant, Ferrer ne parvient pas, dans sa mise en scène, à se distinguer des réalisations passées dont il s’inspire amplement.

Cette confrontation entre Esterházy et Dreyfus ainsi que l’adaptation rectiligne et sans fioritures négligent deux aspects centraux : le rôle d’Émile Zola est plutôt traité comme un bref épisode vers la fin du film et les journaux, qui ont contribué à l’hystérie collective, se voient ici attribuer brièvement le rôle de moyen d’information.

I Accuse ! emprunte donc son titre à Émile Zola plutôt pour sa qualité sensationnelle que parce qu’il se veut une analyse approfondie de l’affaire : le film ne parvient donc pas à s’émanciper des réalisations précédentes et manque d’apporter un nouveau souffle à sa mise en scène et à son interprétation de l’affaire.

Mais que dénonce donc ce film qui, à l’époque, a reçu des critiques plutôt mitigées de la part de la presse ? Hannes Brühwiler trouve une réponse dans la biographie du réalisateur, qui tient également le rôle principal : José Ferrer a été mis sur une liste noire dans les années 1950 dans le contexte d’une campagne anticommuniste à Hollywood et a dû témoigner devant la House on Un-american Activities Committee en 1951. C’est pourquoi, pour Brühwiler, la confrontation contemporaine avec l’antisémitisme en France est en fait une confrontation avec l’anticommunisme de l’époque aux États-Unis.

La France n’applique toutefois pas cette lecture au film, car comme le rapporte le Los Angeles Times, les scènes extérieures ont dû être tournées en Belgique après que l’armée française a refusé le tournage dans son pays d’origine.

Qui accuse qui ?

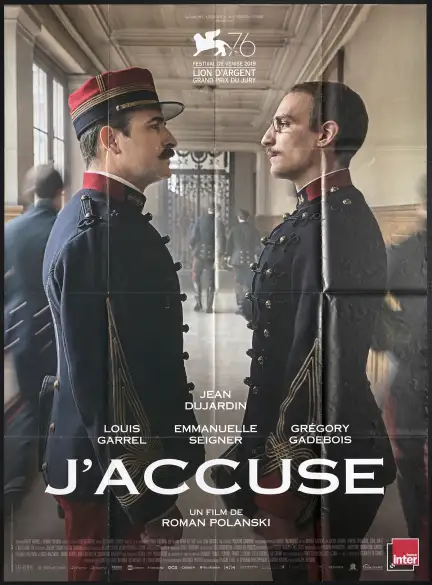

J’accuse, Roman Polanski s’est également servi de ce titre pour le titre français de son adaptation cinématographique du roman « An Officer and a Spy » d’après Robert Harris. Après plus de 60 ans de petites productions, de jeux télévisés et de séries, J’accuse est le premier film de cinéma consacré à l’affaire Dreyfus. C’est également le premier film qui ne rencontre pas de problème avec les autorités françaises, mais qui n’en est pas moins controversé pour autant.

L’adaptation cinématographique du roman met l’accent sur l’officier instructeur de Dreyfus, Marie-Georges Picquart, qui deviendra plus tard le chef de l’unité militaire de contre-espionnage et qui constatera l’innocence de Dreyfus, mais qui sera entravé et manipulé par ses collaborateurs et ses supérieurs lorsqu’il tentera de faire son devoir et de résoudre le scandale.

Dans la version de Polanski, histoire qu’il raconte comme un thriller politique, Esterhazy reste un personnage d’arrière-plan et Alfred Dreyfus un personnage secondaire.

L’interprétation de Louis Garrel dans le rôle de Dreyfus est plus impressionnante que celle de Ferrer et de Fritz Kortner, mais peut être comparée à celle de Schildkraut : Garrel joue également Dreyfus à la fois comme un homme de principes et comme quelqu’un qui se bat pour son innocence. Mais contrairement à d’autres films, le personnage évolue aussi, et surtout de manière phénotypique : l'officier viril du début du film devient, lors du deuxième procès, un détenu brisé et faible, jusqu’au capitaine réhabilité.

Pour la caractérisation de Dreyfus et de Picquart, il convient de mentionner tout particulièrement la scène de la dégradation qui se déroule au tout début du film, au cours de laquelle Dreyfus ne cesse de clamer haut et fort son innocence et tente de garder son sang-froid malgré ses tremblements et son visage crispé. Dans cette scène de dégradation, Picquart est également présent en marge et est ainsi présenté au public. Polanski se sert à ce moment-là de l’iconographie connue des films précédents, mais expose dès le début son intérêt pour Picquart. Celui-ci s’exprime de manière désobligeante vis-à-vis de l’officier de l’armée juif auprès d’un autre soldat et est ainsi présenté comme quelqu’un qui cultive un ressentiment antisémite tout à fait contemporain. Grâce au personnage de Picquart, dont le spectateur peut adopter le point de vue pendant une grande partie du film, le public accompagne et voyage aux côtés de cet observateur à la responsabilité morale historique. D’une certaine manière, Picquart change de camp et permet au public de découvrir dans cette transgression un échantillon des structures de l’armée.

Il convient toutefois d’éclairer de manière critique le fait que le film se concentre unilatéralement sur la résistance de Picquart et laisse de côté celle de Dreyfus. Vincent Duclert et Philippe Oriol dans une interview parue dans Le Monde, expliquent que Polanski obscurcit Dreyfus afin de placer Picquart dans la bonne lumière, d’un point de vue dramaturgique. Pour les deux auteurs, Picquart et Dreyfus sont des lanceurs d’alerte équivalents, car Dreyfus aussi fait fuiter des informations – même si c’est par l’intermédiaire de son frère.

En 2019, J’accuse est présenté en avant-première au Festival international du film de Venise et remporte le Grand Prix du jury – ce qui n’est toutefois pas compréhensible pour tous les critiques. En effet, alors que la presse européenne continue à recevoir le film avec enthousiasme après le festival et à l’interpréter comme une voix critique du présent contre la montée de l’antisémitisme en Europe et aux États-Unis, la presse spécialisée et les journalistes juifs se concentrent aux États-Unis sur un autre aspect : Roman Polanski, accusé du viol de trois femmes, dont deux mineures au moment des faits, et qui a plaidé coupable dans un cas de relations sexuelles avec une mineure. Le sens du film prend alors une autre tournure, et pour beaucoup, Polanski compare son histoire à celle de l’innocent Dreyfus. Le réalisateur précise notamment dans le dossier de presse :

"Aujourd’hui, nous avons le droit de tout critiquer, l’armée comprise, alors qu’à l’époque, elle disposait d’un pouvoir sans limites ! Mais une autre affaire – certainement. Il y a tout ce qu’il faut pour cela : des accusations mensongères, des procédures juridiques pourries, des magistrats corrompus, et surtout des « réseaux sociaux » qui condamnent et exécutent sans procès équitable et sans appel. {…] je dois dire que je connais bon nombre de mécanismes de persécution qui sont à l’œuvre dans ce film et que cela m’a évidemment inspiré.

Roman Polanski, dossier de presse du film J’Accuse"

Cette interprétation a empêché le film de trouver un distributeur aux États-Unis, mais en Europe, le film rencontre un succès public, au-delà des festivals. Outre diverses nominations aux European Film Awards ainsi qu’aux Césars, Polanski reçoit en 2019 le prix du meilleur réalisateur de l’Académie française du cinéma. Reste à savoir dans quelle mesure le public interprète à son tour l’histoire de Dreyfus comme un parallèle à la vie de Polanski. Cependant, ce qui distingue nettement l’adaptation de Polanski des autres films, c’est qu’il ne formule pas d’appel direct au public. Aucun personnage ne résume indirectement, au début ou à la fin, la morale de l’histoire. Mais Polanski ne peut pas s’en empêcher et Picquart et Dreyfus se rencontrent encore une fois vers la fin, lorsque Picquart est devenu ministre de la guerre. Ce ministre s’excuse auprès de Dreyfus pour son rôle passif au début de l’affaire. Dreyfus répond que Picquart a réparé cela, qu’il n’est toutefois pas devenu ministre à cause de Dreyfus, mais parce qu’il a fait son devoir. Morale de l’histoire : l’intégrité et le fait de défendre ce qui est juste valent la peine.

—

Bibliographie

- British Journal of Photography, 15.9.1899, p.133

- Photographic News, 6.12.1899, p.790

- Borcholte, Andreas (2019): Ein wichtiger Film, ein endloser Skandal. Dans: Spiegel Online, 30.8.2019, en ligne ici: https://www.spiegel.de/kultur/kino/filmfestival-venedig-j-accuse-von-roman-polanski-a-1284543.html.

- Bottomore, Stephen (1993): “Zischen und Murren”. Die Dreyfus-Affäre und das frühe Kino. Dans: Kessler, Frank et al. (édit.): Georges Méliès – Magier der Filmkunst. Basel: Stroemfeld/Roter Stern, S.69-82.

- Brühwiler, Hannes (2020): Blick auf die Geschichte. Saint Joan and I Accuse!. Dans: Lang, Frederik et al. (édit.): Wohlbrück & Walbrook – Schauspieler, Gentleman, Emigrant. Wien: SYNEMA – Gesellschaft für Film und Medien, p. 73-77.

- Buchwald, Art (1957): L’affaire Dreyfus. In: Los Angeles Times, 10.6.1957, p.B5.

- Datta, Venita (2013): The Dreyfus Affair as National Theatre. Dans: Katz, Maya Balakirsky (édit.): Revising Dreyfus. Leiden : Brill, p. 25-60.

- Doherty, Thomas (2020): From Méliès to Polanski. The Dreyfus Affair on Film. Dans: Cinéaste 45, 4, pp.4-11.

- Ehrlich, David (2019): ‚An Officer and a Spy’ Review: Polanski’s Dull Dreyfus Affair Drama is a Feature-Length Tantrum. In: Indiewire, 30.8.2019, en ligne ici: https://www.indiewire.com/criticism/movies/an-officer-and-a-spy-review-roman-polanski-venice-1202169898/

- Gehler, Fred (1993): Dreyfus. Dans: Dahlke, Günther / Karl, Günther (édit.): Deutsche Spielfilme von den Anfängen bis 1933. Ein Filmführer. Berlin: Henschel, p.226-227.

- Gleiberman, Owen (2019): Film Review: Roman Polanski’s ‘J’accuse (An Officer and a Spy)’. Dans: Variety, 30.8.2019, en ligne ici: https://variety.com/2019/film/reviews/jaccuse-an-office-and-a-spy-review-roman-polanski-1203319146/

- Grisar, PJ (2019): Does Roman Polanski’s New Film Make The Dreyfus Affair About Him? Dans: Forward, 6.9.2019, en ligne ici: https://forward.com/culture/430934/roman-polanski-dreyfus-affair-film-venice-reviews-mixed/#:~:text=The%20reasons%20Polanski’s%20background%20can,courtesy%20of%20a%20director’s%20note.

- Keitz, Ursula von (2021): Aktualitäten. Dans: Kieler Lexikon der Filmbegriffe, en ligne ici: https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/a:aktualitaten-2565.

- Mandelbaum, Jacques (2013): Vincent Duclert : « Jamais Picquart n’a été le précurseur de Zola, jamais il n’aurait écrit “J’accuse” ». Dans: Le Monde 12.11.2019, en ligne ici: https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/12/vincent-duclert-jamais-picquart-n-a-ete-le-precurseur-de-zola-jamais-il-n-aurait-ecrit-j-accuse_6018827_3246.html

- Neuhoff, Eric (2019): J’accuse: le parfum d’une leçon à l’ancienne signée Polanski. Dans: Le Figaro, 11.11.2019, en ligne ici: https://www.lefigaro.fr/cinema/j-accuse-le-parfum-d-une-lecon-a-l-ancienne-signee-polanski-20191111.

- Oriol, Philippe (2019) : le faux-ami du capitaine Dreyfus. Paris : Bernard Grasset.

- Sadoul, Georges (1948): Histoire général du cinema. Bd.2. Paris : Denoel.

- Schütze, Larissa (2015): William Dieterle und die deutschsprachige Emigration in Hollywood. Antifaschistische Filmarbeit bei Warner Bros. Pictures, 1930-1940. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

- Sugarman, Daniel (2019): Why We Should Not Watch Roman Polanski’s Film on the Dreyfus Affair. Dans: The Jewish Chronicle, 5.9.2019, en ligne ici: https://www.thejc.com/lets-talk/all/why-we-should-not-watch-roman-polanskis-film-on-the-dreyfus-affair-1.488293

- Ugolini, Chiara (2019): Venezia 76, applause a ‘J’accuse’ di Polanski. Dujardin: “Un grande film diretto da un regista-sciamano”. Dans: La Republica, 30.8.2019, en ligne ici: https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/venezia-2019/2019/08/30/news/venezia_76_jaccuse_roman_polanski-234731113/#:~:text=Dujardin%3A%20%22Un%20grande%20film%20diretto%20da%20un%20regista%2Dsciamano%22,-Chiara%20Ugolini&text=%C3%88%20il%20giorno%20di%20J,Polanski%20dedicato%20al%20caso%20Dreyfus.

- Whyte, George (2005): The Dreyfus Affair. A Chronological History. New York: Palgrave Macmillan.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/