L’art des couronnes funéraires représente une production considérable dans le bassin rhénan entre le 17e et le 20e siècle. Or, cette tradition est loin d’être pratiquée seulement dans cette région, son usage se rependant dans toute la France dès le 19e siècle.

Écrire la tradition en partant d’un document d’étude

L’art funéraire constitue l’un des témoignages les plus éloquents des mœurs, croyances et traditions d’une société, indépendamment de son contexte géographique ou historique. Présent depuis les premières civilisations, cet art a évolué au fil des siècles, reflétant les changements artistiques, technologiques et idéologiques de chaque époque. Bien qu’il puisse sembler à première vue n’être qu’une simple décoration de tombes ou de chapelles, l’art funéraire révèle de manière implicite comment les hommes ont perçu et appréhendé la mort à travers les âges. En étudiant ce type d’ornement funéraire, on découvre de multiples facettes dans la création et l’utilisation de cet art singulier. Le symbole d’un attachement éternel envers le défunt se dessine. Pourtant, le sujet de la mort reste tabou dans de nombreuses mœurs. Étudier l’art funéraire demande donc une recherche particulière, qui mène pourtant à un véritable enrichissement des connaissances patrimoniales.

Le document patrimonial original qui a mené à l’écriture de cet article est une couronne funéraire provenant du musée de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin (Alsace). Faite de perles en verre de couleurs bleu clair, blanc, vert et jaune, ses attaches, son socle et ses liaisons sont faites en fil de fer. La couronne est composée de différentes ornementations, tels que des fleurs en perles blanches et de feuilles en perles vertes. Un ange en porcelaine peinte complète la couronne en son centre, fixé avec un fil d’acier entouré de papier coloré.

Le rituel de la couronne funéraire remonte à l’Antiquité, où les couronnes étaient placées sur la tête des défunts pour symboliser leur puissance. Hadrien Bru et Guy Labarre, dans un article de la « Chronique d’Orient. Dialogues d’histoire ancienne » de 2012, décrivent une tombe du 3e siècle avant notre ère et expliquent :

« Un riche mobilier funéraire accompagnait le défunt : une couronne en bronze ornée de perles en terre cuite dorées placée autour du crâne, une fibule miniature en bronze sur l’épaule gauche. […] »

Bien que des couronnes ornementales spécialement conçues pour les tombes et en perles de verre existent dès le 18e siècle, elles sont moins courantes que d’autres types. Nous pouvons prendre pour exemple celles faites avec un cadre en bois ou en fil de fer autour duquel sont enroulées des feuilles de fleurs ou du papier coloré. Au 19e siècle, les couronnes funéraires deviennent la preuve d’une production artisanale et commerciale, souvent réalisée par des femmes célibataires ou veuves. En Allemagne également, des artisans fabriquent ces couronnes en perles de verre coloré jusqu’en 1919. Par la suite, ces œuvres sont produites en série, industrialisées et vendues en magasin. En Alsace, un centre majeur de production de décorations funéraires émerge avec les pompes funèbres Erb à Strasbourg, qui commencent leur fabrication dès 1872. Ces couronnes témoignent non seulement d’un riche héritage historique, mais aussi de l’évolution artistique de l’art funéraire à travers les siècles.

L’hymne au défunt, l’hymne à la mort

La couronne symbolise profondément la virginité et la pureté du cœur, avec sa forme représentant l’éternité. Elle est ainsi vue dans la société comme la récompense ultime pour une vie sainte, marquant le parcours spirituel du défunt. Dans la région de la Wetterau, au nord de Fribourg en Allemagne, la couronne funéraire est particulièrement importante lors des cérémonies funéraires, surtout pour honorer les enfants et les célibataires. Il existe à une époque un lien symbolique entre les couronnes funéraires et les couronnes nuptiales, soulignant une similitude entre ces deux moments de la vie.

Dans la religion catholique, où le mariage est central, la couronne funéraire remplace parfois la couronne nuptiale lors de funérailles de femmes célibataires. Pour ces dernières, elle devient la couronne de vertu, mettant en avant les qualités morales et spirituelles de la défunte. Quand un enfant meurt, plusieurs couronnes peuvent être offertes par les parrains, marraines, parents, et même directement par les fabricants de couronnes. Ces couronnes sont souvent ornées de messages manuscrits ou imprimés. Les familles décorent les tombes avec des couronnes placées sur des supports en fer, souvent plusieurs par tombe.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo312653

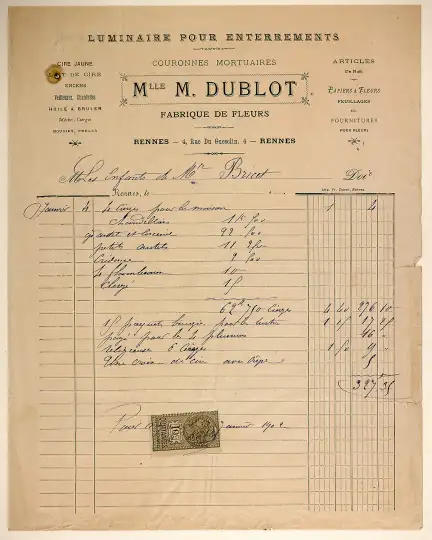

Ces ornements peuvent aussi embellir des monuments aux morts. Le coût d’une couronne funéraire pouvait aller au 19e siècle de cinquante francs à plusieurs centaines de francs.

Il ne faut pas confondre les couronnes funéraires avec les Totenkronen, utilisées dans la région rhénane à la même époque, qui sont des petites couronnes placées sur la tête des enfants décédés, faites de plantes résistantes comme le romarin et le myrte, symbolisant fidélité et souvenirs éternels.

19e siècle : la production industrielle se généralise

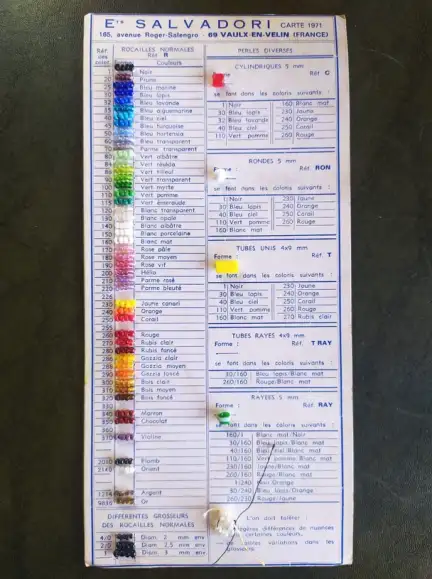

Pendant la révolution industrielle, les maîtres verriers italiens étendent leur influence en Europe. Ils établissent des usines affiliées aux maisons vénitiennes. Ces derniers choisissent généralement des emplacements proches des carrières de silice, indispensables à la production du verre. Alfred Salvadori, un de ces artisans renommés, s’installe dans la région lyonnaise et fonde en 1929 « La Nouvelle Perle ». Son usine est spécialisée dans la fabrication de perles, et emploie jusqu’à 45 personnes. Jusqu’au début des années 1960, l’usine prospère grâce à la vente de couronnes funéraires, qui représente une source importante de revenus. Le processus de fabrication des perles de rocaille est minutieux. L’usine utilise quatre fours de fusion, deux machines de tirage et de découpe des tubes de verre, ainsi que des équipements de calibrage et de tri. Les couleurs du verre proviennent d’oxydes métalliques, comme le cuivre pour les perles vertes, le cobalt pour les bleues et l’or pour les roses. L’usine Salvadori offre une large palette de couleurs, allant du noir au blanc transparent, en passant par des verts et des bleus variés. Cette diversité et qualité font de Salvadori un fournisseur privilégié par les entreprises fabriquant des couronnes funéraires.

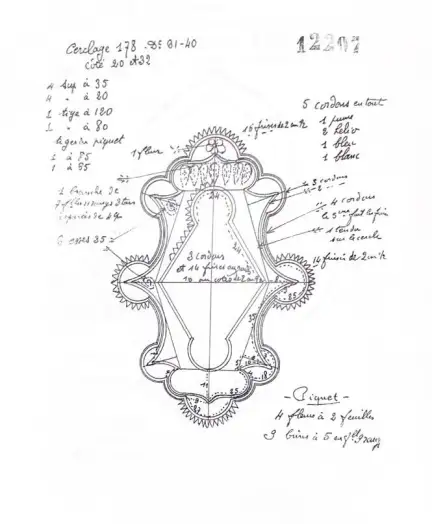

Du 19e au début du 20e siècle, en Alsace du Nord, la confection de couronnes funéraires marque l’économie locale. Le processus de fabrication des couronnes implique l’enfilage de perles sur du fil de fer, qui est ensuite modelé pour créer des fleurs et des feuilles. Les ouvrières utilisent un tourniquet, un bol en métal pivotant sur un socle en bois. Elles font tourner le tourniquet rempli de perles, attrapant vingt à trente perles à la fois avec un crochet de fil de fer. Les perles sont ensuite glissées le long du fil, et l’opération est répétée jusqu’à épuisement de la bobine. Les couleurs des couronnes sont souvent ternes, conformément à la tradition alsacienne de sobriété dans les ornements funéraires. En revanche, lorsqu’il s’agit d’enfants, les perles utilisées sont plus colorées, comme c’est le cas pour notre objet d’étude. Le personnel de ces manufactures est principalement féminin car les manœuvres de fabrication nécessitent une grande précision, qualité portée par la gent féminine à cette époque. Les couronnes funéraires sont fabriquées selon un modèle servant de référence aux ouvrières et définissant le prix en fonction du temps de montage et de la valeur des matériaux.

Qu’en est-il des autres rites funéraires ?

Le 19e siècle en France est une période marquée par des changements sociaux, économiques et culturels profonds, qui se reflètent également dans les pratiques funéraires. Les rites funéraires de cette époque sont un miroir des valeurs, des croyances et des structures sociales de la société française. Au début du siècle, les rites funéraires en France sont encore fortement influencés par les traditions religieuses catholiques.

Les funérailles suivent des protocoles stricts, incluant la veillée, la messe de requiem et l’inhumation dans un cimetière paroissial. La Révolution française a tenté de laïciser ces pratiques, mais les traditions catholiques perdurent dans de nombreuses régions. L’essor de l’industrialisation et de l’urbanisation au 19e siècle entraîne des transformations notables. Les grandes villes, en particulier Paris, voient l’émergence de cimetières urbains, comme le Père-Lachaise, qui deviennent des lieux de sépulture pour toutes les classes sociales. Ces nouveaux cimetières sont souvent aménagés en jardins, reflétant une vision plus romantique et sereine de la mort. Les symboles funéraires au 19e siècle sont riches de significations. Les monuments funéraires, souvent ornés de croix, d’anges et de pleureuses, symbolisent l’espoir de la résurrection et la douleur de la séparation. Les épitaphes gravées sur les tombes reflètent les vertus du défunt et l’amour de la famille. C’est l’industrialisation qui modifie profondément les pratiques funéraires. Les techniques de fabrication des ornements funéraires évoluent, avec une production de masse de monuments funéraires. Les funérailles deviennent également plus accessibles financièrement, permettant à un plus grand nombre de familles de marquer dignement le deuil de leurs proches. Cette démocratisation des rites funéraires révèle aussi les disparités sociales, avec des tombes simples pour les classes populaires et des monuments élaborés pour les élites. Le développement de l’ensemble de ces produits funéraires a conduit à la création d’entreprises spécialisées regroupant divers métiers comme les marbriers, les fabricants de bronze, les ateliers de céramique, et les verriers. La vente des ornements funéraires se fait auprès de menuisiers, en drogueries et en quincailleries, montrant l’organisation et la spécialisation de cette industrie.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo285004

L’utilisation de pierres lisses, brillantes et dures symbolise le temps figé en un présent éternel. C’est pour cela que la tradition de la pierre tombale se propage depuis le néolithique. Une évolution notable au 20e siècle voit les familles préférer les pierres tombales complètes, avec stèle et soubassement, qui nécessitent moins d’entretien. Cela reflète largement la rationalisation de la vie et la réduction des liens générationnels liés à cette époque.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo269585

Les photographies funéraires, quant à elles, deviennent à l’inverse plus courantes, permettant aux familles de conserver l’image du défunt à moindre coût, si on les compare aux portraits peints. Ces photographies sont souvent théâtralisées, montrant le défunt entouré d’objets symboliques comme des couronnes funéraires, certes, mais aussi des fleurs ou des cierges. Les rites funéraires en France au 19e siècle sont donc le reflet d’une société en pleine mutation. Entre traditions religieuses et innovations industrielles, ces pratiques témoignent des valeurs et des transformations sociales de l’époque. L’analyse de l’ensemble de ces symboles, pratiques et évolutions techniques offre une compréhension approfondie des attitudes envers la mort et le souvenir dans la France du 19e siècle. Ces rites, tout en honorant les défunts, illustrent également la liaison entre les dimensions culturelle, sociale et économique de la société française de cette période.

Pour tous ces aspects, la valeur patrimoniale de ces objets d’art funéraire est très importante. En effet, dès les années soixante-dix, les couronnes funéraires en perles sont de moins en moins fabriquées, victimes de vols à répétition dans les cimetières et de la croissance des décorations et des fleurs en plastique. Les rares spécimens que l’on conserve et présente aujourd’hui dans certains musées de France, comme cela peut être le cas au Musée Alsacien de Strasbourg, sont les seuls témoins de cette société révolue. Ces objets montrent comment l’industrie et l’artisanat des décorations funéraires ont pu évoluer depuis la révolution industrielle. Ils reflètent les différences sociales et économiques de leur époque, montrant l’importance de la commémoration et des rites funéraires dans la société. Conserver et étudier ces objets est une manière de transmettre le savoir-faire aux générations futures. Les couronnes funéraires et les perles de verre sont des parties importantes de notre patrimoine culturel, rappelant les pratiques et les croyances de nos ancêtres. Elles ne sont pas seulement que des objets d’art, mais aussi des témoins de l’histoire, de la culture, et des évolutions sociétales. Leur préservation nous aide donc à mieux comprendre notre patrimoine commun et notre histoire culturelle et artistique.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/