La complexité de la période révolutionnaire a produit de nombreux raccourcis historiques et représentations collectives, ancrés dans nos imaginaires. L’image d’une Bretagne chouanne résolument antirévolutionnaire tend à faire oublier l’implication, parfois importante, de Bretons durant la Révolution française. C’est le cas, notamment, des députés de Bretagne comme Isaac Le Chapelier et Jean-Denis Lanjuinais qui furent respectivement président de l’Assemblée constituante en 1789 et président de la Convention nationale en 1795. Avec eux, les autres députés bretons se rassemblent à la veille des États généraux à Versailles en 1789 pour former un club politique : le Club Breton. Ce groupe s’élargit par la suite à d’autres personnalités révolutionnaires majeures comme Mirabeau et Maximilien de Robespierre. Le Club déménage ensuite à Paris pour suivre l’Assemblée nationale constituante créée en juin 1789 à la suite du Serment du Jeu de Paume. Le groupe s’installe alors au couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré : le Club Breton devient ainsi le Club des Jacobins. C’est l’un des premiers partis politiques français, qui influencera largement le cours de la Révolution.

Le Musée de Bretagne présente au sein de ses collections un objet exceptionnel, à plus d’un titre, qui commémore le rôle du Club Breton et de ses membres. Il s’agit d’un tableau révolutionnaire peint, sur lequel a été fixé un bonnet phrygien en laine et une cocarde tricolore. Il est difficile de trancher sur l’authenticité du bonnet et de la cocarde qu’il arbore, bien que leur facture semble ancienne. Sur un fond vert foncé imitant le marbre, la toile présente autour du bonnet différents éléments peints dont une scène animée ainsi que l’inscription : « CLUB BRETON ».

Sur la scène peinte, deux personnages sont en conversation : un révolutionnaire sans-culotte et une femme identifiée comme étant Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt (1762-1817). Cette dernière, pasionaria pré-féministe de la Révolution française, participa activement aux débats politiques aux côtés des députés révolutionnaires de la Constituante et aux séances du Club des Jacobins. Victime de la Terreur, elle est arrêtée en juin 1794 avant d’être internée à la maison des folles de la Salpêtrière où elle meurt en 1817. Les deux personnages du tableau sont devant l’entrée d’un café à Versailles, dont le château est figuré à l’arrière-plan. Le Café Amaury accueillait alors les réunions du club pour préparer les futurs débats aux États généraux : c’est la porte vitrée de ce café, surmontée d’une enseigne au nom du Club breton, que l’on identifie sur la gauche du tableau. Le dialogue évoque des évènements révolutionnaires de l’année 1792.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo118072

Si certains ont vu dans le tableau du Musée de Bretagne l’enseigne du club, son état de conservation laisse penser qu’il s’agit plus vraisemblablement d’un tableau commémoratif du passé breton du Club des Jacobins. Les rares enseignes de club ou de café favorables aux idées révolutionnaires qui nous sont parvenues sont composées de matériaux résistants, étant placées en extérieur, comme l’acier ou la tôle. [1] Certains objets révolutionnaires hautement symboliques comme des cocardes ou des bonnets phrygiens ont été conservés comme souvenirs des idées de la Révolution. Leur rattachement à un support décoré permet de les mettre en valeur. Le musée de la Révolution française – Domaine de Vizille conserve ainsi un tableau souvenir d’un militaire révolutionnaire aussi composé d’un bonnet phrygien et de sa cocarde autour desquels des scènes sont peintes à l’aquarelle. [2]

La datation de la peinture du Club Breton, estimée entre 1792 et 1793, se fonde sur une étude par imagerie réalisée par le laboratoire d’analyse scientifique Art’Cane ainsi que sur l’iconographie représentée. Cependant, un faisceau d’indices, que nous allons exposer ici, semble mettre à mal l’hypothèse d’une réalisation dès 1792. Cet article propose d’explorer plus en profondeur cette peinture à travers ses très riches détails. Si nous nous intéressons à ces éléments iconographiques, une interrogation plus large des représentations est à entreprendre. Il convient de préciser que la même analyse par imagerie hyperspectrale montre nettement que le tableau ne présente pas de repeint postérieur. Aucun élément n’a ainsi été ajouté a posteriori sur la peinture.

Le bleu de Prusse : une fausse preuve ?

L’analyse par imagerie hyperspectrale de la peinture a permis l’identification des pigments utilisés par le peintre. Le laboratoire nantais a ainsi mis en évidence sa palette, composée notamment de bleu de Prusse, de sulfure de mercure, de rouge vénitien et de différentes terres.

L’utilisation du bleu de Prusse pourrait tendre à étayer une datation de l’extrême fin du XVIIIe siècle. Ce pigment synthétique est en effet découvert en 1706. Il est toutefois chimiquement difficile à fixer, aussi les savants vont développer des alternatives au début du XIXe siècle : le bleu de cobalt (1802) et l’outremer artificiel (1827). Les dates d’utilisation du pigment, courant sur l’ensemble du XVIIIe siècle, semblent alors concorder avec une datation du tableau proche des évènements représentés. Ce serait toutefois oublier qu’il fut utilisé également durant tout le XIXe siècle et jusqu’au XXe siècle. Les alternatives au bleu de Prusse présentaient en effet un coût excessif, empêchant le développement de leur utilisation. Le bleu de Prusse fait ainsi partie de la palette des grands noms de la peinture comme Delacroix, Degas, Van Gogh ou Picasso.

L’analyse des pigments ne permet donc pas de dater précisément le tableau du Club Breton. Dès lors, en l’absence d’historique et d’analyse du support, nous pouvons nous intéresser aux éléments représentés par le peintre dans son tableau. Certains éléments troublent en effet l’hypothèse d’une datation autour de 1792 et 1793.

Un sans-culotte qui n’en serait pas un ?

Le personnage de gauche, armé d’une pique, porte des vêtements atypiques : une veste rouge à gros boutons portée sur une chemise blanche, et une culotte courte jaune avec des bas blancs rapiécés. À ses pieds, l’homme semble porter des sabots décorés de rubans. Une cocarde en ruban tricolore est agrafée sur son chapeau. Le goulot d’une bouteille sort de sa poche.

Cet accoutrement, pour le moins baroque, pourrait être un déguisement ou une caricature d’un révolutionnaire issu du milieu populaire se réappropriant la mode de ses anciens maîtres. Les culottes courtes en soie sont un symbole vestimentaire de l’aristocratie et de la bourgeoisie de l’Ancien Régime. Au début de la Révolution, le terme de « sans-culottes » désignait avec mépris les manifestants populaires portant des pantalons en toile. Dès 1792, ceux-ci vont s’approprier et revendiquer ce surnom pour mieux se démarquer des classes privilégiées. Le pantalon, couramment rayés de bleu et de rouge sur fond blanc, devient un vêtement politique. Avec le bonnet phrygien et la pique, il est un symbole d’appartenance au peuple révolutionnaire

Dès lors, il parait étrange que le révolutionnaire représenté sur la peinture du Club Breton arbore ce costume « antirévolutionnaire ». L’aspect de ce sans culotte semble relever davantage d’une caricature que d’un témoignage historique. Cela interroge sur la proximité temporelle de la scène représentée et la création du tableau. La femme représentée à droite est, elle, habillée d’une robe dite « à l’anglaise » en vogue à la fin du 18e siècle.

Qui est « Lambertine » ?

Dans le dialogue annoté sous les personnages, le révolutionnaire appelle Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt « Lambertine ».

Ce surnom se diffuse à partir de la publication en 1840 de l’ouvrage de E. Lairtullier, Les femmes célèbres de 1789 à 1795. Celui-ci fait mention que le surnom de « Lambertine » apparait dans les registres de l’hôpital de la Salpêtrière où elle est internée entre 1794 et sa mort en 1817. [3] En 1847, Alphonse de Lamartine reprend les dires de Lairtullier dans le deuxième tome de son Histoire des Girondins. [4] Cette ouvrage, baigné de romantisme, est l’un des plus grands succès littéraires du XIXe siècle. Il est cependant critiqué pour ses approximations historiques, dès les années 1860.

Il faut attendre le tournant du 20e siècle pour que des historiens traitent de manière plus sérieuse le sujet, comme Alphonse Aulard et Léopold Lacour. Ce dernier, dans son ouvrage Trois femmes de la Révolution, affirme que le nom de Lambertine « non seulement ne fut jamais pris par elle, mais ne lui fut pas donné pendant la Révolution ». Léopold Lacour retranscrit les deux extraits des registres de la Salpêtrière invoqués par Lairtullier : le nom de Lambertine n’y figure pas, contrairement à ce que prétendait ce dernier. [5]

On pourrait dès lors supposer que l’annotation de ce surnom anachronique daterait le tableau du musée de Bretagne du milieu du XIXe siècle, après la parution des ouvrages de Lairtullier et de Lamartine. Il faut toutefois rester prudent, le surnom ayant pu être utilisé sans que l’on n’en garde trace.

Une confusion de dates ?

Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, représentée à droite, tend au sans-culotte un feuillé figurant le profil du roi Louis XVI portant un bonnet révolutionnaire. À la question d’où se trouve son bonnet, la révolutionnaire répond qu’il est « sur la tête du Roy ». Sur le même billet est inscrite la date du 10 août. L’association de cette image et de cette date semble incohérente. En effet, Louis XVI a bien porté le bonnet révolutionnaire, mais le 20 juin 1792 – et non pas le 10 août.

Le 20 juin 1792, un mouvement populaire orchestré par les Girondins pénètre dans le Palais des Tuileries où vit désormais la famille royale. Depuis l’adoption de la première Constitution française en 1791, la France est une monarchie constitutionnelle : le roi exerce le pouvoir exécutif au nom de la Nation, en parallèle de l’action législative de l’Assemblée nationale. L’objectif des insurgés est de déposer le roi et d’instaurer une République. Ceux-ci parviennent jusqu’à Louis XVI mais ce dernier défend sa position constitutionnelle avec calme et prestance. Il coiffe le bonnet phrygien et porte un verre à la Nation. Ce geste fort joue en la faveur du roi : l’insurrection se dissipe. Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt ne semble pas avoir été présente lors des évènements.

Près de 2 mois plus tard, et après une escalade de tensions, un nouvel assaut a lieu contre le Palais des Tuileries le 10 août 1792. Les gardes suisses chargés de la protection personnelle du roi parviennent dans un premier temps à refouler les insurgés, mais sont débordés par leur nombre. Les assaillants, dont fait partie Théroigne de Méricourt, saccagent le palais et assassinent ses occupants. La famille royale se réfugie au sein de l’Assemblée nationale, à majorité jacobine. Celle-ci vote la suspension du roi, sous la contrainte de la Commune insurrectionnelle de Paris. C’est la chute de la monarchie. Le 21 septembre 1792, la royauté est abolie et la Première République est proclamée. La journée de la prise des Tuileries est ainsi considérée comme « la seconde Révolution française » [6], et est désormais couramment appelée « le 10 août ».

L’association de l’image de Louis XVI avec un bonnet rouge et de la date du 10 août interroge. Ces deux dates de l’année 1792 – associées par le peintre du tableau – décrivent deux attaques populaires des Tuileries. Toutefois, un contemporain des faits – de surcroit proche du groupe Jacobin – ne semblerait pas confondre ces deux épisodes dont les portées politiques sont très différentes. La confusion des dates peut laisser penser que la création du tableau est éloignée dans le temps des évènements.

L’hypothèse d’une contraction picturale rassemblant deux évènements historiques proches dans le temps est également possible au sens où le tableau peut-être une œuvre commémorative célébrant les débuts de la Révolution. Si tel est le cas, sa réalisation serait plus récente que l’année 1792, date des évènements figurés sur le tableau.

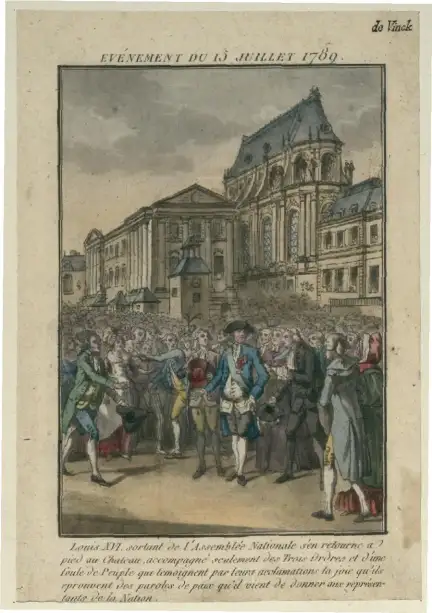

Compléments sur cette image. Source : gallica.bnf.fr / BnF

Un décor de théâtre ?

Le lieu où la scène du tableau du musée de Bretagne se déroule ne fait l’objet d’aucun ambiguïté. Le château de Versailles, présent à l’arrière-plan, pose en effet le décor. À gauche des personnages, une façade de café affiche un panneau au nom du Club Breton, décoré de symboles républicains : un drapeau tricolore, un bonnet phrygien et une équerre à niveau.

Ce décor relève davantage de la mise en scène que d’un authentique témoignage. D’une part, le Café Amaury, où eurent lieu les premières réunions du club, accueillait les députés dans son arrière-salle. Il n’a dès lors jamais arboré une telle enseigne au nom du Club Breton.

D’autre part, la construction de l’espace paraît irréaliste. Ainsi, le café n’était pas situé à cet emplacement, aussi proche du château. La disposition même du château de Versailles paraît confuse, avec par exemple la présence de la balustrade de la cour d’honneur à droite mais pas de son prolongement à gauche. Pareillement, la végétation présente à gauche de l’homme semble ne pas être à la même échelle que le reste de la scène.

Cependant, le peintre a représenté l’architecture du château de Versailles de manière relativement réaliste. C’est notamment le cas de la chapelle royale (identifiable avec sa toiture haute) dont le rendu est particulièrement détaillé. Le pavillon “Gabriel” (située à gauche de la chapelle royale sur le tableau) est représenté sous sa forme architecturale ancienne. La transformation néoclassique de sa colonnade débute en 1772 mais les décors sont définitivement achevés en 1816. L’ancienne colonnade, pourtant présentée sur le tableau, n’existait plus avant 1789. Le pavillon “Dufour” (située entre les deux personnages sur la peinture) qui lui fait pendant, est également représenté selon son aspect ancien qu’il gardera jusqu’aux travaux de 1814. [7]

On perçoit donc une incohérence en termes de chronologie : l’architecture est anachronique de la scène représentée. Nous pouvons faire l’hypothèse que le peintre s’est appuyé sur un modèle pour représenter le château. La représentation relativement réaliste du château de Versailles est certainement dû à la diffusion de gravures ou d’estampes de ce grand monument historique, qui ne présentaient pas les dernières phases de travaux.

Si la précision des détails architecturaux du château dans le tableau du Club Breton ne permet pas de le dater, elle témoigne d’une intention particulière. En effet, le soin porté par le peintre à la représentation du château, alors que le reste de la scène n’est qu’un décor sans cohérence spatiale, permet d’identifier le lieu. Il répond à son objectif de tableau souvenir : situer et contextualiser le Club Breton à Versailles. Il en est de même avec un symbole marquant de la Révolution.

Compléments sur cette image. Source : gallica.bnf.fr / BnF

Un drapeau tricolore avant-gardiste ?

Dans le tableau, l’entrée du Café Amaury est surmontée d’une enseigne du Club Breton ainsi que d’un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge surmonté d’un bonnet phrygien. S’il est peu probable que le Club Breton ait eu pignon sur rue lorsqu’il était situé dans l’arrière-salle du café, la présence du drapeau tricolore pose davantage question quant à la datation de la peinture.

La naissance du drapeau tricolore est entourée d’un flou historique. Cependant en 1792 (date supposée de réalisation de l’œuvre) le drapeau national tricolore que nous connaissons aujourd’hui ne semble pas exister.

Les trois couleurs (dont la signification varie selon les sources) apparaissent bien dès 1789, notamment sur les cocardes patriotiques qui trouvent un grand succès populaire. Ainsi, le bleu, le blanc et le rouge sont repris sur des vêtements, des rubans, puis sur des bannières et drapeaux. Toutefois l’ordre et la disposition des bandes de couleurs ne sont pas définies. L’iconographie contemporaine des évènements montre que les bannières et flammes tricolores abordent des bandes horizontales sans distribution fixe des couleurs. À titre d’exemple, les drapeaux installés au-dessus de la tribune de la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790 sont à bandes horizontales, blanc-rouge-bleu.

En 1790, les marins de l’arsenal militaire de Brest se révoltent contre leurs officiers issus de l’aristocratie. Parmi leurs revendications figure celle d’arborer sur les bateaux un nouveau pavillon, aux nouvelles couleurs nationales. L’Assemblée nationale constituante accède à cette demande et adopte un pavillon tricolore le 24 octobre 1790, pour les navires français. Fait nouveau, les couleurs sont disposées de manière verticale pour éviter la confusion avec le pavillon hollandais qui aborde ces mêmes couleurs de manière horizontale. De plus, leur ordre est désormais fixé : il est rouge, blanc et bleu, c’est-à-dire l’inverse du drapeau représenté dans le tableau du Musée de Bretagne.

La forme actuelle du drapeau tricolore est décrétée par la Convention nationale le 15 février 1794 (27 pluviôse an II de la République). L’article 2 du décret dispose que « Le pavillon national sera formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs » [8]. Ce drapeau est alors destiné à être « arboré sur tous les vaisseaux de la République » [9]. Si le nouveau drapeau de la Marine nationale est unique, sur terre, chaque régiment de l’armée dispose encore de son propre drapeau. Le tricolore s’imposera progressivement, notamment durant les guerres de la Révolution française puis napoléoniennes. Du fait de la mobilisation de nombreux citoyens dans les armées, via la conscription, il devient un symbole d’unité nationale. En 1812, les trois bandes verticales deviennent officielles pour les drapeaux carrés militaires des différents régiments. [10]

Sur les bâtiments publics et lors d’évènements nationaux, le drapeau tricolore vertical bleu-blanc-rouge s’impose autour de 1800. Il remplace en effet les autres dispositions tricolores sur les bâtiments publics. Il est par exemple présent sur les Tuileries lors de l’installation du Premier Consul Napoléon Bonaparte, le 19 février 1800

Il n’est pas exclu que des drapeaux tricolores bleu-blanc-rouge existaient dès 1792. Cependant, sa présence sur le tableau du Club Breton semble plutôt indiquer que sa date d’exécution est plus récente : à minima après 1794 et plus vraisemblablement au début du XIXe siècle alors que le tricolore national s’est largement répandu.

Conclusion

Si nous faisons l’hypothèse que le tableau du Club Breton puisse être peint au lors de la première moitié du XIXe siècle, sa datation exacte reste encore largement incertaine. Les divers éléments soulevés ici ne permettent pas de répondre clairement à cette interrogation. Des détails iconographiques, difficilement traçables dans le temps, ne peuvent permettre d’apporter une datation sûre. Nous pouvons espérer qu’une étude de la toile utilisée comme support à la peinture puisse apporter plus de précisions.

Ce tableau n’en reste pas moins d’une richesse admirable sur le plan historique. Les approximations présentes dans la peinture n’amputent en rien la valeur de cet objet exceptionnel, et encore moins son authenticité. Le tableau du Club Breton que conserve le Musée de Bretagne est un objet souvenir, de commémoration qui met en scène l’imaginaire révolutionnaire du groupe politique des Jacobins. Le peintre intègre différents éléments qui évoquent les origines du plus célèbre club politique de la Révolution française : des symboles révolutionnaires, des figures emblématiques, des dates marquantes et des lieux où s’est faite l’Histoire. Qu’importe alors que ces représentations soient incorrectes historiquement. Il n’a pas vocation à illustrer de manière historique l’histoire du Club mais à en célébrer une idée et sa mémoire. C’est une image construite, héritée de notre histoire, qui nous permet d’interroger la complexité des représentations. Tel est le rôle d’un musée, comme le musée de Bretagne : questionner et enrichir sans cesse ses connaissances sur les collections qu’il abrite, et à travers elles nos histoires collectives.

—

- [1] Décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II (15 février 1794) : https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/collections-numerisees/recemment-numerise/original-de-la-semaine-acte-de-naissance-du-drapeau-tricolore

- [2] J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements de 1788 à 1824. A. Guyot et Scribe, Paris, 1824.

- [3] Hervé Pinoteau, Le Chaos français et des signes. Étude sur la symbolique de l’État français depuis la Révolution de 1789, P.S.R. éditions, La Roche-Rigault, 1998.

- [4] https://sculpturesversailles.fr/html/5b/plans/intro010103-imp.htm

- [5] Jean Massin, Robespierre, Club français du livre 1956, p. 120.

- [6] Léopold Lacour, Trois femmes de la Révolution, 1900, p. 116.

- [7] E. Lairtullier, Les femmes célèbres de 1789 à 1795, 1840, p. 56.

- [8] Alphonse de Lamartine, Histoire des Girondins, Tome 2, livre 16e, 1847, p. 369.

- [9] Une enseigne à la Liberté en fer, forgée vers 1790, est conservée au Musée de la Révolution française (numéro d’inventaire 2015.2).

- [10] https://collections.isere.fr/fr/museum/document/deux-scenes-avec-des-aerostats-souvenir-du-general-meusnier-la-place/63966cae4f801a21bf8b5e27?q=1985.147.1&pos=1

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/