Créé en 1987, l’Écomusée du pays de Rennes est un conservatoire animal et végétal reconnu dans le paysage muséographique français. Il est intéressé, entre autres choses, par la sauvegarde, la multiplication et la connaissance des races rustiques originellement présentes dans l’Ouest et qui ont toutes brusquement déclinées au cours du 20e siècle. Ses collections communes et partagées avec le Musée de Bretagne nous révèlent l’histoire de ce patrimoine vivant.

Déclin, sauvegarde, relance

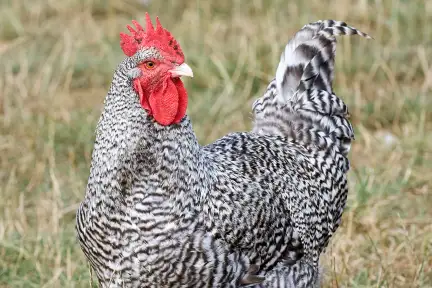

Au début de la deuxième moitié du 20e siècle, nombre de races domestiques ont soit disparu, soit frôlé l’extinction à cause de la modernisation et de l’intensification de l’agriculture. Remplacées pour la plupart par des races plus productives, certaines ont été sauvées grâce à des éleveurs passionnés chez qui quelques sujets ont été retrouvés in extremis. Dès sa création, l’Écomusée du pays de Rennes a su s’imposer comme un acteur des plans de sauvegarde et de relance de ces animaux. D’ailleurs, impossible de parler de son histoire sans évoquer le sauvetage de la poule Coucou de Rennes ! Dans les années 1880, le docteur Edmond Ramé (1867-1955), médecin rennais passionné d’aviculture, sélectionne cette gallinacée obtenue à partir de poules communes. Déclarée meilleure race française en 1903, homologuée en 1914, la Coucou commence à disparaître au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la relance économique la mettant en concurrence avec des poules de souches anglaise et américaine à croissance rapide. En 1985, les spécialistes estiment la race définitivement éteinte, mais trois ans plus tard, le directeur-conservateur de l’écomusée du pays de Rennes, Jean-Luc Maillard, retrouve des spécimens chez André Rouesné, maraîcher parti s’installer dans le Maine-et-Loire après une expropriation !

Aujourd’hui, l’Écomusée a fédéré un réseau d’éleveurs qui s’engagent pour sauver la poule Coucou à travers la reconnaissance de ses qualités de bouche. Il contribue également à faire connaître l’autre poule rustique issue du bassin de Rennes : la Noire de Janzé que Ramé désignait comme la « race régionale ». Elle est considérée comme le vestige d’une population de gallinacées noires qui peuplaient l’Armorique. La Noire de Janzé fait son apparition dans les salons avicoles en 1925 et est standardisée en 1931, mais même si elle acquiert une notoriété gustative, son expansion est stoppée pour les mêmes raisons que la Coucou. Quelques rares individus sont retrouvés dans la campagne bretillienne, mais il faut un long travail de sélection et quelques croisements pour restituer l’emblématique poule noire. Malheureusement, la reconstitution de son patrimoine génétique demeure incertaine.

La Noire de Janzé a acquis ces dernières années une nouvelle notoriété en tant que prédatrice d’insectes nuisibles comme le frelon asiatique.

Compléments sur cette image. Cette photographie aurait été prise dans la maison de René Nugue (1897-1969) au Moulin de la Courbe à Bourg des Comptes (Ille-et-Vilaine) entre 1922 et 1935. Le photographe serait le docteur Charles Joseph Fulgence Lefeuvre (1875- 1965) titulaire de la chaire de physionomie à l’école de médecine de Rennes. René Nugue, après avoir été fabricant de canots, était devenu agriculteur spécialisé dans la sélection de races de gallinacées.

Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo240387

Des emblèmes bretons

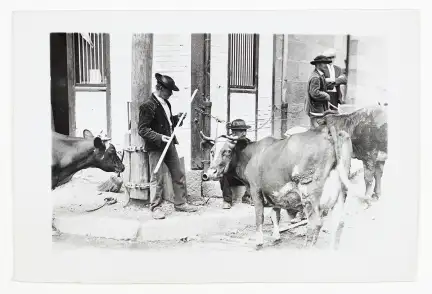

L’un des plans de sauvegarde et de relance le plus connu en Bretagne est sans doute celui mené depuis 1976 pour la Bretonne pie noir. Avec ses cornes en lyre, sa robe blanche et noire aux panachures larges et régulières, cette vache est emblématique de la biodiversité domestique de Bretagne.

Compléments sur cette image. Si des préférences se font jour dès les années 1850 quant à la couleur des vaches, il faut attendre une véritable sélection génétique pour privilégier une robe par rapport à une autre. Le standard de la Bretonne pie noir est fixé en 1884, mais cela n’empêchait pas de voir dans un même troupeau des vaches avec une robe aux panachures irrégulières ou totalement fauve, noire, rouge ou blanche.

Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo279510

Dès le 16e siècle, les paysans de la péninsule ont privilégié l’élevage des quelques vaches laitières adaptées aux maigres pâturages qu’offrent les landes et les friches. Cette singularité se renforce au 19e siècle avec l’accroissement des surfaces cultivables et des cheptels. Les populations bovines locales de vaches Pie noir et Pie rouge, bien accoutumées au climat et aux terrains pauvres, sont entretenues et sélectionnées pour donner les races qui subsistent aujourd’hui. Si en 1900, la Bretonne pie noir, originaire du Morbihan et du Sud Finistère compte 500 000 têtes, elles ne sont plus que 500 recensées en 1975. Pire, la Bretonne pie rouge qui se rencontrait essentiellement au nord d’une ligne reliant Crozon à Rennes, est aujourd’hui considérée comme disparue. Elle s’est fondue, en grande partie, dans l’actuelle race Armoricaine par croisement avec la vache Durham et avec d’autres animaux qui ont donné plus tard la Froment du Léon.

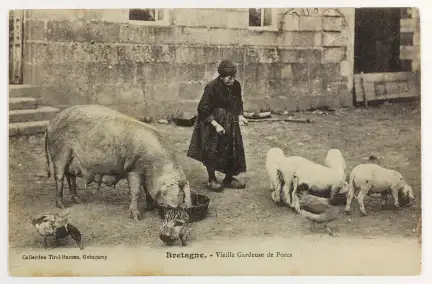

Les petites fermes disposaient de deux ou trois vaches dont le lait était transformé en beurre destiné à la vente. L’élevage du porc était lié à cette production laitière-beurrière. L’engraissement d’un ou deux porcs constituait l’appoint alimentaire carné pour la famille tandis que les porcelets étaient vendus pour obtenir un petit revenu supplémentaire. Dans des cartes postales du début du 20e siècle, apparaissent des porcs Blancs aux oreilles tombantes dits de type celtique. Cette race bretonne a fini par se retrouver dans un ensemble désigné du nom de porc Blanc de l’Ouest issue de la fusion des races Craonnaise, Normande et Flamande en 1958. Quelques années plus tard, les croisements avec le Veredelte Landschwein (porc allemand) pour augmenter la prolificité des truies, conduisent à la perte d’une bonne partie de la race d’origine. Seuls quelques éleveurs, qui se sont opposés à l’opération, ont permis un sauvetage de la race. Ce porc, particulièrement bien adapté à l’élevage de plein air, est aujourd’hui réputé comme le témoin d’une race propre à la Bretagne et il est au cœur d’un programme de sauvegarde mené par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’IFIP-Institut du Porc. Pourtant le redéploiement des effectifs reste encore faible.

Compléments sur cette image. Sur cette vue apparaissent à côté des porcs Blancs, des canards domestiques. Il y avait dans certaines fermes bretonnes des canards Nantais également appelés canards de Challans qui trouvent leur origine dans les Marais Breton, en Vendée et dans l’estuaire de la Loire. Ils sont issus d’un croisement entre des canes locales et des canards migrateurs, probablement des colverts. Leur viande est reconnue sur les tables de France dès le 18e siècle : elle a reçu le label rouge en 1965. De nos jours, l’élevage, un temps menacé par l’industrialisation, se poursuit essentiellement en plein air.

Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404787

Des animaux adaptés aux usages et aux pratiques

Un grand nombre de races domestiques, toutes espèces confondues, peuvent être désignées comme bretonnes et d’autres comme typiques des terroirs bretons puisqu’elles étaient particulièrement bien adaptées aux usages et aux pratiques locales. Beaucoup d’entre elles n’ont pas conservé leur place dans le contexte de l’élevage de la seconde moitié du 20e siècle mais l’actuel système de production diversifié permet la revalorisation de ces animaux.

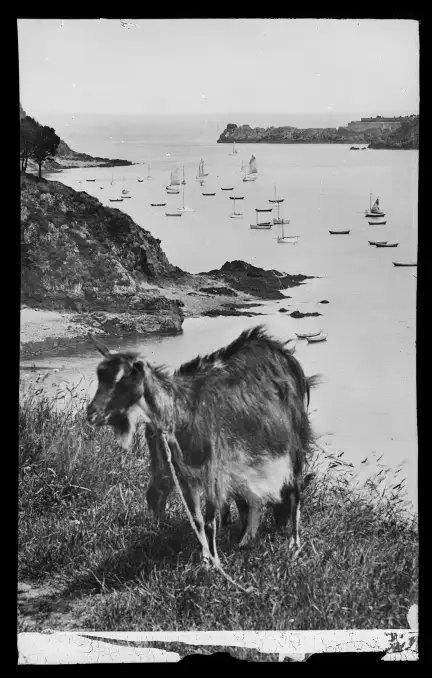

À la base, l’élevage des chèvres et des moutons était marginal dans l’agriculture traditionnelle en Bretagne.

Compléments sur cette image. Caprin docile et producteur de lait, la chèvre des fossés, aussi dite des talus, race localisée dans tout le Grand Ouest, était un agrément alimentaire pour les journaliers et les domestiques. Bords de chemin, fossés et talus fournissaient un pâturage pour cette « vache du pauvre ». L’Écomusée du Pays de Rennes a joué un rôle décisif dans la sauvegarde de cet animal en créant un « troupeau pépinière ».

Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo230377

Les petits cheptels de moutons fournissaient la laine, indispensable aux vêtements, et un appoint alimentaire. Ils étaient présents dans les landes, les friches et les marais. Le mouton des Landes de Bretagne, longtemps cantonné à un rôle de défricheur, se rencontrait à l’intérieur de la péninsule armoricaine, alors que le mouton d’Ouessant était présent sur l’ensemble du littoral breton. Au 18e siècle, afin de conquérir de la terre sur les zones humides, la population ovine bretonne est croisée avec des moutons flandrins pour obtenir le mouton de Belle Île.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo188817

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les trois races, qui ne répondent pas aux exigences du modèle de productivité de masse, sont supposées éteintes. Si la race de Belle île et celle des Landes sont sauvées grâce à la découverte de deux troupeaux, le mouton d’Ouessant, qui dans les années 1930 avait déjà totalement disparu de l’île éponyme, doit son sauvetage au Groupement des Éleveurs de moutons d’Ouessant (GEMO). Chèvres et moutons sont de nos jours particulièrement utiles à la tonte et à l’entretien d’espaces naturels dans le cadre de l’écopastoralisme.

Les équidés ont aussi eu et retrouvent une importance économique et culturelle en Bretagne.

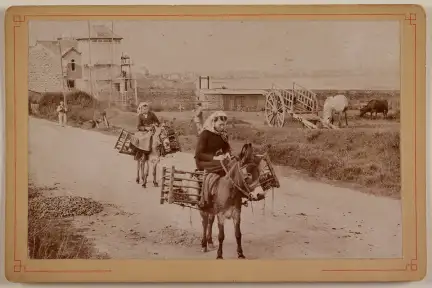

Compléments sur cette image. S’il y avait des ânes sur la côte et chez les marchands de l’intérieur, il n’y a pas de race d’âne typiquement bretonne. Inaptes à la traction lourde, les ânes étaient absents du monde agricole mais leur rusticité et leur faible coût d’entretien les font apprécier pour les activités de portage et les petits métiers ambulants. À noter que les mules, qui ont les caractéristiques de leurs parents (jument et âne), sont, quant à elles, aptes aux transports lourds et à la traction.

Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo428453

Au 19e siècle, les bœufs qui assuraient la traction, sont remplacés par des chevaux de Trait et des Postiers Bretons issus du croisement entre les petits chevaux très rustiques locaux appelés bidets et des étalons Norfolk anglais. Les bidets, animaux de selle, étaient déjà réputés par leur force et leur endurance.

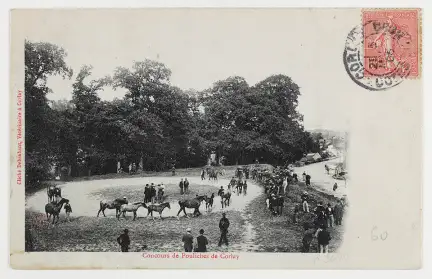

Compléments sur cette image. Le cheval de Corlay, destiné aux courses, est issu de croisements entre des juments de type Bidet breton et des étalons Pur-sang. La race a, jusqu’à la fin du 19e siècle, une excellente réputation, mais ses effectifs diminuent le siècle suivant : elle est aujourd’hui considérée comme éteinte.

Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo152057

Le Postiers bretons, puissants et énergiques, deviennent l’une des principales races tirant les omnibus des voyageurs. De Cornouailles et du Léon, ils sont expédiés aux quatre coins de l’Europe, mais la modernisation de l’armée, des services postaux et de certaines exploitations agricoles sonne le glas de l’expansion de l’animal qui finit par être exploité comme cheval de boucherie.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo275489

S’il est moins présent dans notre quotidien le Postier breton est toujours le roi des concours d’attelage. Certaines collectivités locales l’utilisent pour le ramassage scolaire et la collecte des déchets.

Les animaux domestiques de races anciennes ont toujours bien été adaptés au milieu, au terroir, aux usages et aux pratiques : ils sont intimement liés au patrimoine culturel breton. N’hésitez pas à aller les rencontrer à l’écomusée du pays de Rennes !

—

Bibliographie

- Races domestiques de l’Ouest. Le cheptel de l’écomusée, service éducatif de l’écomusée du Pays de Rennes.

- Beaulieu (François de), La poule Coucou de Rennes – Patrimoine vivant de la Bretagne, Rennes, PUR, 2015, 128 p.

- Maillard (Jean-Luc), « La poule Coucou de Rennes : de la conservation du patrimoine à sa valorisation économique », dans Essais/Revue interdisciplinaire d’Humanités, Hors-série 6 Agrobiodiversité et territoire, 2021, p. 181-186.

- Marderos (Marie), Le cochon une histoire bretonne, écomusée du Pays de Rennes, 2014, 93p.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2022/11/28/le-patrimoine-vivant-de-bretagne/