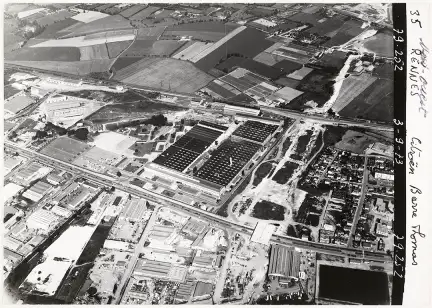

Première usine Citroën implantée hors d’Ile-de-France, en Bretagne à Rennes, dans la zone industrielle de la Route de Lorient, en 1953, avant celle de La Janais (1961), La Barre-Thomas a vu ses bâtiments rasés et son site dépollué à partir de 2019. Cette usine constitue une part importante de l’histoire industrielle rennaise.

On y a au début fabriqué des pièces en caoutchouc pour les 2CV et les DS. Elle a employé jusqu’à 2481 salariés permanents au début des années 1970. Après la fusion avec Peugeot, devenue PSA en 1974 et une période globale de croissance, l’usine est vendue en 1999 au groupe italien CF Gomma, fournisseur de PSA, qui réalise des investissements hasardeux. Après plusieurs restructurations, plans sociaux et un dépôt de bilan, le site est racheté par le fonds d’investissement américain Silver Point en 2006, puis par l’américain Cooper Standard, implanté à Vitré, en 2011. Après l’inauguration d’un nouveau bâtiment en 2017, Cooper Standard vend en 2019 sa branche AVS (systèmes antivibratoires) et donc son usine de Rennes (400 salariés) à l’allemand Continental, qui fournit aujourd’hui les marques du groupe Stellantis ou encore BMW pour les moteurs électriques.

Thierry Nicol est embauché en 1986 par Citroën à l’usine de la Barre-Thomas, à Rennes, en tant qu’enquêteur qualité. À travers cet entretien, il témoigne de manière très sincère de ses 20 ans passés dans l’entreprise et de son licenciement brutal survenu en 2006.

Manon Six : Comment êtes-vous rentré à Citroën ?

Thierry Nicol : J’ai été embauché à Citroën en 1986, je ne me souviens pas forcément des dates précises, car c’est un passé que j’essaie d’oublier. C’est mon tout premier boulot. Après la fac de biologie, j’ai obtenu un Bac F1 mécanicien et mes parents m’ont dit, « maintenant il va falloir que tu bosses ». Je m’inscris alors au chômage et après cela, la mère d’un ami m’informe le midi même que Citroën à Rennes recrute des bacs F1 comme enquêteurs qualité. J’ai appelé et j’étais convoqué la semaine suivante, c’était très facile de rentrer à ce moment-là.

Je rencontre le sergent recruteur, un chef du personnel, il me dit très vite « ici, pas d’histoire chez nous, pas d’Arabes, pas de communistes », ça fait froid dans le dos mais il faut bosser, alors on y va, le boulot était intéressant, la paye est intéressante, il y avait des primes d’équipe, on travaille en 2-8, alors on fonce, on y va, on se dit qu’on verra bien.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo380595

Manon Six : Quel était exactement votre travail ?

Thierry Nicol : Le contrôle qualité consistait à faire des enquêtes sur la qualité des pièces produites, essentiellement en plastique et en caoutchouc, on était une dizaine d’enquêteurs en 2-8, une équipe le matin, une équipe le soir, affectés à un secteur particulier. Moi, j’étais aux plastiques. On vérifiait si les pièces étaient bien fabriquées, si elles ne l’étaient pas, on devait trouver des solutions.

La Barre-Thomas, c’est « la petite usine », il n’y a pas de ligne de montage, ce n’est pas aussi dur que l’usine de La Janais, où les conditions sont dantesques, et qui est d’ailleurs souvent considérée comme « la punition » par les ouvriers de La Barre-Thomas, les ouvriers des deux usines ne se connaissaient pas vraiment. À la Barre-Thomas, c’était des machines, pour le moulage ou l’extrusion de caoutchouc, c’était des grosses cadences mais plus tranquille qu’à la Janais. J’ai visité La Janais lors de mon recrutement, et je me suis dit que j’étais content d’être pris à La Barre-Thomas.

Mais la fabrication du mélange du caoutchouc, c’était dangereux. Sur les presses à mouler aussi, il fallait faire attention, elles montaient à 300 degrés, il y avait des risques de brûlures.

Manon six : Comment se passent les premiers temps dans l’entreprise ?

Thierry Nicol : On est trois nouveaux, trois jeunes, à arriver en même temps, les autres étaient déjà des ouvriers de l’usine mais avaient été promus, les employés montaient souvent en grade en interne. De mouleur, on passait régleur, puis on pouvait passer à la qualité, un an ou deux, avant de passer les examens de chef d’équipe. Le poste d’enquêteur qualité était un tremplin pour le poste de chef d’équipe. J’ai toujours refusé d’être chef d’équipe, j’avais un niveau un peu à part, j’avais déjà un niveau Bac quand je suis arrivé, et j’ai plutôt choisi la filière Technicien.

Le contrôle qualité est un service transversal, on va voir les gens qui travaillent sur les machines, on regarde comment ils travaillent, pourquoi il y a tant de pourcentage de pièces mauvaises, pourquoi il y a du cafut, un terme « très Citroën » (c’est-à-dire du rebut), qui est la hantise du constructeur, car ces pièces n’étaient pas recyclables, c’était du déchet qui coûtait très cher à l’entreprise. Il fallait tout le temps travailler à l’amélioration des process, on discutait avec les gars, on faisait des études, des analyses, on remettait tout un dossier au chef en vue de la décision.

Dans l’équipe, l’ambiance est très bonne, on était jeunes, on embauchait le matin à 5h30, après avoir passé un moment dans le nuage de fumée des Gauloises du préfabriqué, on se voyait le soir après le travail, c’étaient mes meilleures années de travail.

Avec la hiérarchie très « dans le moule Citroën », c’est très compliqué, car elle est très impliquée dans le syndicat maison : notre chef était un des fondateurs de la CSL [1] à Rennes, il était très attaché au patronat. Un copain à moi avait une boucle d’oreille, il devait l’enlever tous les matins, le chef lui disait « pas de ça ici ».

Oui, c’était très compliqué, sauf avec un chef qui était très bien, mais qui s’est fait virer, il avait des idées trop progressistes. Les chefs étaient des gars qui avaient commencé à la chaîne à La Janais et qui s’étaient forgés, qui avaient été dans les grands conflits sociaux antérieurs, qui s’étaient battus contre les syndicalistes, qui étaient montés en grade… À l’époque chez Citroën, avant mon arrivée, on montait en interne, c’était très familial.

Moi j’ai stagné pendant presque 10 ans sur le même grade, parce que je n’ai jamais été très bien vu par la direction, je refusais le système. Un copain a été embauché après moi, il a fini responsable du personnel, parce qu’il est rentré dans la combine, parce qu’il a accepté.

Manon Six : Quel regard portiez-vous sur tout ça à cette période?

Thierry Nicol : Je n’avais aucune connaissance de tout ça, du monde de l’industrie… Je débarquais de l’école, mon père était fonctionnaire de l’État, ça avait l’air d’être un fonctionnement normal, mais je n’étais pas d’accord, j’ai commencé à fréquenter des gars des syndicats. Pour moi, tu dois avoir une reconnaissance de ton travail, pas de ton appartenance à un syndicat ou pas, mais ça marchait comme ça, jusque très tard, ça a commencé à bouger dans les dix dernières années où j’étais à Citroën.

Ma formation de mécanicien m’a servi, après je suis passé technicien méthode-contrôle, au bout de 10 ans à peu près, j’ai remplacé un agent invalide, en intérim puis j’ai été promu. Les méthodes-contrôles, ça signifiait qu’on donnait à l’opérateur les moyens de contrôler ses pièces, il fallait dessiner et faire fabriquer les outillages, on écrivait le cahier des charges pour de nouvelles machines, on travaillait avec les fournisseurs jusqu’à la réception de la machine…

Manon Six : Comment avez-vous commencé à vous engager ?

Thierry Nicol : C’était une boîte qui marchait bien, avec un comité d’entreprise très puissant (qui avait 1% du chiffre d’affaire de l’entreprise), je n’ai jamais participé beaucoup à ses propositions, ça n’a jamais été mon truc de partir avec les collègues du boulot.

J’avais commencé à fréquenter des gars des syndicats mais je ne me suis syndiqué vraiment qu’à la fin, au moment des premières annonces de licenciements, quand je me suis dit, là il faut faire quelque chose. J’avais une fibre proche de la CGT mais j’ai signé à la CFTC, un syndicat chrétien, car je trouvais que c’était le seul syndicat à se battre, pour essayer de défendre nos emplois.

Ça faisait pas mal de temps que dans les réunions de service, j’exprimais le fait que ça n’allait pas, je m’opposais souvent à un de mes chefs. Après avoir été licenciés, avec cet ancien chef, on s’est retrouvé sur Facebook, on est resté longtemps amis, il m’a dit : tu avais raison mais à cette époque je ne pouvais pas le dire comme toi, car j’étais chef et je risquais de sauter.

Au contrôle qualité, on voyait bien que tout foutait le camp, quand ils ont commencé à décentraliser les machines et que tout partait en Pologne [2], quand on a vu les Polonais venir démonter nos machines, et que certains ouvriers se mettaient en travers pour les en empêcher. On savait que le boulot foutait le camp, surtout quand on voyait revenir les pièces avec parfois un, deux, trois voire quatre contrôles unitaires qui coûtaient une fortune à la boîte, pour pouvoir enfin sortir des bonnes pièces. Mais la politique était comme ça, on décentralisait pour gagner de l’argent, alors qu’on en perdait !

Après mon départ, ils ont commencé à faire revenir des machines de Pologne, les repreneurs (le fonds d’investissement américain Silver Point) s’étaient bien rendus compte qu’il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que le savoir-faire, il était à Rennes.

Au bout d’une dizaine d’années donc, sur ce poste de technicien, je me suis rendu compte que ça n’allait pas, je suis passé en horaires normaux, j’ai eu accès à plus d’informations, par une collègue notamment qui racontait beaucoup de choses. Je disais « mais on ne peut pas admettre ça ! », on me répondait « mais enfin, tu sais bien qu’il faut se taire ici ».

Et puis on a commencé à me dire, « Thierry, si tu veux prendre tes vacances en décalé, il faut que tu prennes ta carte au syndicat » (le syndicat maison, la CSL), « si tu veux « prendre de la rallonge » (l’avancement de salaire sans monter en grade, les primes), il faut prendre la carte du syndicat, mais moi je ne marche pas comme ça.

À cette époque, la représentation en CHSCT [comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] était de 70% de salariés syndiqués à la CSL, 30% dans les autres syndicats, CGT, CFTC et Force Ouvrière.

Une organisation prévoyait que certains salariés aient la parole, ils pouvaient proposer des améliorations pour l’usine hors de leurs postes directs, tu pouvais y faire des suggestions d’amélioration, tu gagnais une prime si c’était réalisé et s’il y avait un gain de production pour l’entreprise. Dans le cadre de l’OST, l’organisation scientifique du travail, chaque étape de fabrication était chronométrée, ça déterminait le coût de la pièce. Les chronos étaient des salariés chargés de chronométrer, vérifier si les ouvriers travaillaient selon les temps prévus pour chaque étape. Dans les suggestions d’amélioration proposées, certains proposaient un temps plus court par étape, c’était accepté et ces agents se faisaient de l’argent sur le dos des ouvriers, je n’ai pas pu supporter ça… les gars étaient obligés de prendre sur leur pause déjeuner ou de risquer des accidents. Une dame a oublié de retirer ses mains sous sa presse à 300 degrés et a perdu ses mains… Ça s’est calmé ensuite, car les ingénieurs sécurité ont dit que ça ne fonctionnait pas.

Il y avait aussi les cercles de qualité, des groupements d’ouvriers qui réfléchissaient à l’organisation de leur poste de travail. Car à cette période, un mouvement se répandait dans l’industrie en France, la réorganisation du travail par les ouvriers, c’était une organisation par comités de travail, tous décidaient ensemble (par exemple dans le secteur du décolletage, la fabrication de petites pièces métalliques). A La Barre-Thomas, l’idée est évoquée d’essayer de travailler comme ça et d’améliorer, mais c’est refusé par Citroën, il y avait trop d’influence du syndicat maison.

Les ouvriers étaient très syndiqués, pour les raisons que j’évoquais, pour avoir de la « rallonge » notamment. On me disait souvent « mais pourquoi tu ne prends pas ta carte ? » Je répondais « parce que je veux pouvoir me regarder dans la glace, si j’ai le salaire que j’ai, c’est parce que je le mérite, c’est pas parce que j’ai pris une carte ». Je n’ai jamais cédé. Mais la majorité des ouvriers étaient CSL, tu étais vite repéré et vite catalogué si tu ne marchais pas dans la combine.

J’ai commencé à aller voir les gars de la CGT, puis ceux de la CFTC dont Bernard son délégué, j’y suis rentré, j’ai été représentant syndical par intérim (non élu) d’un gars qui s’était cassé la jambe, quelques mois. J’ai eu une semaine de formation à la CFTC, c’était très intéressant, j’avais des réunions le soir, ça crée des liens, j’ai gardé des contacts.

Manon Six : Quelle est la chronologie des événements liés à votre licenciement?

Thierry Nicol : Citroën a été vendu, à Peugeot d’abord (devenu PSA), puis à une filiale de Peugeot, CF Gomma, un groupe italien qui a mis une pagaille générale dans l’usine [3], puis il y a eu le bug de l’an 2000, tous les ordinateurs se sont arrêtés, ça a été une catastrophe, le système informatique était complètement planté, il fallait inventorier toutes les pièces manuellement. Ensuite le groupe a été cédé à un fonds d’investissement américain (Silver Point). J’ai pas mal collaboré à cette époque, ça changeait beaucoup, toute la vieille école disparaissait, de nouveaux chefs, jeunes, diplômés sont arrivés, et aussi les normes et les certifications comme ISO 9000. Les procédures étaient inspirées des méthodes de l’armée, on était tous motivés pour que la boîte s’en sorte. Ils avaient mis en place une grosse application, un IBM 4000, qui permettait de gérer toute la boîte, la logistique… moi j’ai beaucoup travaillé sur la partie contrôle.

À chaque repreneur, on avait assez peu d’informations, au compte-gouttes. Il y avait très peu de licenciements à chaque vente, mais de l’inquiétude, car le directeur changeait à chaque fois et on ne savait pas quels postes resteraient. À l’époque, le personnel, c’était plus de 2 000 salariés, 3 000 avec les intérimaires. On a eu de jeunes chefs, très impliqués côté direction, mais ça se passait plutôt bien.

Manon Six : Dans quel contexte apprenez-vous votre licenciement à venir?

Thierry Nicol : En 2006, le plan de licenciement a été annoncé par le chef en réunion de service, on s’en doutait, ça se présente comme un livre avec plusieurs chapitres et chaque chapitre doit être voté en comité d’entreprise avec les syndicats. Les syndicats refusent tout bien sûr, ça donne lieu à beaucoup de discussions.

Puis, plus ça va, plus ça se précise. Dans notre service sur quatre techniciens, deux devaient partir. Moi je suis de plus en plus impliqué dans le syndicat donc je serai sûrement le premier à partir, je suis dans le collimateur. Ça correspond au moment où j’ai pris ma carte à la CFTC, pour essayer avec les gars de me bagarrer. On n’en a pas du tout contre la boîte, on veut qu’elle tourne, on n’a pas envie d’aller voir ailleurs, on est très bien ici. Mais la direction a besoin d’une coupe franche dans le personnel et ça doit passer par ces licenciements.

La période du plan de licenciement était une période de guerre, de compétition entre les salariés, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Des manifestations étaient organisées dans l’usine, on essayait de motiver les gens, on était 20 à chaque fois, personne n’a bougé, on débrayait sur les temps de pause, mais il n’y avait que les syndicalistes, on était surveillés par les chefs d’équipe (qui étaient CSL) : si on débrayait, on pouvait sauter. On distribuait des tracts à la sortie, certains se couchaient sur la route de Lorient dans leurs bleus.

Le temps passant, on a de plus en plus de doutes. Puis on a un entretien individuel exceptionnel, durant lequel on est noté sur notre pratique professionnelle, sur notre comportement : si on est en-dessous d’une certaine note, de B, on est viré… Et ça se passe très mal, l’entretien est ciblé, ils trouvent des critères, on n’est forcément pas d’accord avec l’examinateur, j’ai été noté C, j’ai été viré.

Après, on a une date, c’était un mardi matin je me souviens, on a eu les noms vers 10h.

De ces moments, il a été fait une pièce de théâtre, j’ai participé comme témoin à la fin de la pièce, et aussi un livre-recueil de témoignages, réalisé notamment grâce à l’aide de François Macquaire, juriste au syndicat CFTC.

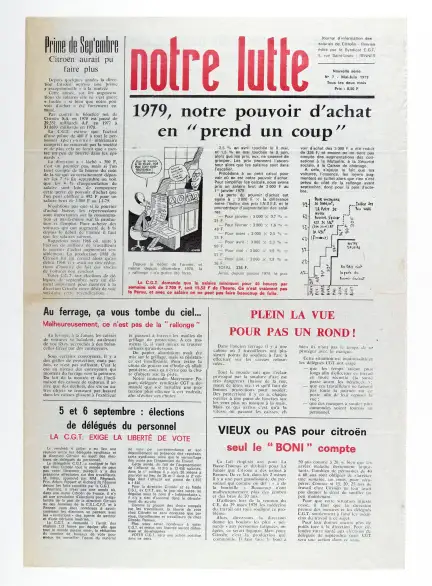

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo304525

Manon Six : Comment cela s’est-il passé ce jour-là ?

Thierry Nicol : J’étais à la cafétéria avec les potes, personne ne bossait un matin comme ça, on me dit « Thierry, ton chef veut te voir », j’ai compris tout de suite. Tout de suite ton PC est coupé, ton téléphone est coupé, tu ne peux l’annoncer à personne.

On t’emmène dans un préfabriqué, tu passes devant le chef du personnel qui t’explique, qui te donne ta lettre de licenciement, qui te dit que « c’est une belle opération financière »… là je me suis fâché, je n’ai pas supporté, je n’avais plus rien à perdre. Le licenciement économique est immédiat, tu passes directement à la paye, il y a ensuite une sorte de cellule psychologique si tu le souhaites, mais les copains t’attendent dans la cour.

Mon chef pleurait le jour où j’ai appris mon licenciement, ces chefs subissaient des pressions énormes de la direction, celui-ci, j’ai su qu’il avait fait plusieurs burn-out ensuite.

Tu peux partir immédiatement ou rester le reste de la journée et éventuellement le lendemain matin. Je suis resté jusqu’au soir, on a envie de rester. Je voulais récupérer mes affaires et je voulais surtout déjeuner avec mon pote, on déjeunait ensemble tous les midis depuis 15 ans. C’est dur encore de raconter cela, c’est fou, même 18 ans après ça reste encore très ancré à l’intérieur. On a envie de passer dans les ateliers et de dire aux gens « ne vous laissez pas faire ». L’usine s’était arrêtée, tout le monde avait débrayé, plus personne ne bossait, les halls étaient silencieux, on allait dire au revoir aux gens, leur dire de faire attention à eux. La première vague de licenciements a concerné 53 salariés et puis après il y en a eu d’autres [4].

Le soir, à 16h30, je suis parti, il fallait bien partir. Les copains du syndicat étaient là, la télé était là aussi (France 3). Bernard le délégué me demande si je veux bien témoigner à la sortie de l’usine, j’ai proposé le lendemain aux journalistes. Ils sont venus le lendemain à la maison, on a pleuré pendant trois heures, c’était très dur. C’est passé dès le jeudi pendant le conseil municipal à Rennes. Le maire de Rennes Edmond Hervé a vu ce reportage et a souhaité me rencontrer, il avait lui-même été militant et connaissait la violence du syndicat maison, il avait été agressé violemment à la Janais. Il a évoqué le projet de livre en vue d’une collecte de témoignages, mais moi je ne pouvais pas m’en occuper.

Parallèlement, on a mené la boîte en justice car il y avait des irrégularités dans le plan de licenciement, avec un avocat de la CGT, spécialiste des conflits sociaux. On a gagné en première instance et en appel, le plan de licenciement a été cassé [5]. On pouvait réintégrer la boîte, un seul l’a fait, il a tenu deux mois.

La totalité des licenciés a retrouvé du travail, mais ils l’ont perdu au bout d’un an à peu près, la crise était là. Il y avait une cellule de reclassement qui avait été confiée à une boîte privée recrutée par Silver Point, le repreneur de l’usine, ils nous replaçaient dans le privé.

Il y a eu une deuxième vague de licenciements un an après environ, mais les plus mobilisés étaient partis, il ne se passait plus rien, ça n’a rien eu à voir avec la lutte de ST Microelectronics par exemple. Mon copain, lui, il est parti de son plein gré. Ensuite ça a été racheté par Cooper, j’ai des copains qui sont restés, je les comprends. Certains n’avaient pas le courage de se battre ou partir, ils me disaient « que veux-tu que je fasse, je ne sais faire que ça ».

Après le procès et l’appel, avec la CFTC, on voulait envoyer les 53 dossiers aux Prud’hommes, François Macquaire était d’accord, mais ça n’a pas été possible. Cela n’a duré que quelques mois entre l’annonce du plan de licenciement et le licenciement. J’ai été licencié en 2006, je suis rentré aux Champs Libres le 1er avril 2008, ça a été deux ans de recherches d’emplois très compliquées.

Manon Six : Que vous a inspiré la destruction récente de l’usine ?

Thierry Nicol : C’est un immense gâchis, c’était une boite extraordinaire, avec un savoir-faire incroyable. La fin, c’est le jour où on a été vendu par Citroën, les Italiens [CF Gomma], ils n’ont pas su gérer, c’était trop gros pour eux, et après c’était fini… et la concurrence étrangère et le marché automobile qui s’effondre. Un jour ou l’autre, de toute façon, cette boîte aurait disparu.

Mais surtout, ça a été beaucoup de casse morale, sociale, j’ai retrouvé des collègues, notamment autour de la pièce de théâtre, dès qu’on en parle, on a les larmes aux yeux, le traumatisme est toujours présent.

Longtemps, je ne pouvais pas prendre un jour de congé tout seul, sans mon épouse, dès que je me retrouvais tout seul à la maison, je ne faisais rien, mon épouse me retrouvait le soir au même endroit où elle m’avait laissé le matin. Les premiers mois, j’étais comme en vacances, j’étais encore payé, mais j’ai plongé, je crois qu’on est d’une génération où on n’admet pas le chômage, le fait de ne pas travailler. Un jour, j’étais dans les rues de Châteaugiron à faire mes courses et j’ai regardé les gens autour de moi, je me suis dit « je ne suis pas à ma place », je suis rentré sans les courses, on n’est pas partis en vacances, il fallait que je trouve du boulot. Tu plonges vite, tu penses que tu ne vas jamais remonter la pente. J’ai été éduqué comme ça, c’est moi qui devais faire bouillir la marmite, ça remontait, c’était insupportable.

Même si on est bien entouré, ça ne remplace pas le regard qu’on a sur soi-même, tous les copains ont vécu ça aussi. Moi j’ai eu la chance d’être aux Champs Libres, ça m’a sauvé, c’était incroyable, c’était enfin une reconnaissance de ce que tu es, de ce que tu fais.

—

Bibliographie

- BT ! Barre-toi ! : témoignages de licenciés de la Barre-Thomas / recueillis par Jean-Luc Beaulieu, Dominique Huet, Denis Jacq …[et al.], éditions Apogée, 2009

- article « La Barre-Thomas : un espoir après la descente aux enfers », Michel Rouger, janvier-février 2010, Place publique, p.25-28 : http://www.placepublique-rennes.com/article/La-Barre-Thomas-un-espoir-apres-la-descente-aux-enfers-1

—

- [1] La CSL (Confédération des syndicats libres) est créée dans les années 1950, considérée proche du patronat et formée initialement par des syndicalistes issus des réseaux de droite et d’extrême droite collaborationniste (cf. Vincent Gay, « Des grèves de la dignité aux luttes contre les licenciements : les travailleurs immigrés de Citroën et Talbot. 1982-1984 », Contretemps, 3 mars 2013). D’abord appelée Confédération française du travail (CFT), elle change de nom en 1977 après l’indignation suscitée par la mort d’un syndicaliste, abattu d’une balle dans la tête par des membres de la CFT. Elle est dissoute en 2002. Elle était présente dans le secteur de l’industrie automobile, à la Poste, à la Ville de Paris. En 1968 naît à Rennes chez Citroën le Syndicat indépendant des salariés de Citroën (SISC), qui rallie la CFT / CSL au paternalisme musclé.

- [2] Au tout début des années 2000, l’usine de la Barre-Thomas (3 000 salariés dont environ 700 intérimaires) se voit imposer de racheter l’usine polonaise de sa maison-mère italienne, CF Gomma, un coût de 36 millions d’euros qui entraîne progressivement le déclin du groupe.

- [3] Après plusieurs tentatives de restructuration et plans sociaux, La Barre-Thomas, gérée par CF Gomma depuis 1999, est placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2005.

- [4] Entre 2006 et 2008, La Barre-Thomas connaît plusieurs plans sociaux, entraînant la suppression de plus de 800 emplois. Fin 2009, l’usine n’emploie plus qu’un millier de personnes.

- [5] La CGT et la CFTC dénoncent le plan devant la Justice et obtiennent gain de cause : il est jugé insuffisant et annulé le 12 février 2009 par le tribunal de grande instance de Rennes, décision confirmée en appel le 24 septembre.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/26/le-plan-social-de-lusine-de-la-barre-thomas-a-rennes-une-histoire-vecue