Le contemporain au Musée de Bretagne

En mai 1975, Jean-Yves Veillard, alors directeur du Musée de Bretagne, inaugure ce qu’il appelle alors « la section d’histoire contemporaine du musée ». Celle-ci constitue la dernière partie du circuit de l’exposition permanente dont la conception a commencé au début des années 1960.

La question qu’il se pose alors, ainsi qu’un certain nombre de ses contemporains qui renouvellent l’approche des musées dans le courant de « La nouvelle muséologie », est : Quelle peut être l’approche par un musée d’histoire régionale de la période contemporaine et comment le plein sens de l’adjectif « contemporain » – qui est du même temps que – peut-il être respecté dans un musée ?

Les enjeux qui sous-tendent la conception du projet et les choix opérés montrent combien l’approche, située dans l’héritage de Georges Henri Rivière, a été visionnaire à l’époque : la participation du public aux choix des thèmes évoqués par la mise en place d’un questionnaire préalable – ce que l’on appellerait aujourd’hui une enquête des publics -, la décision de faire entrer l’audiovisuel au musée – dans l’exposition, puis les collections -, alors que son statut ne l’y autorise pas (il n’est ni considéré comme un objet patrimonial, ni comme une œuvre artistique « muséale » ), le choix de thématiques sociétales, d’actualité et faisant débat.

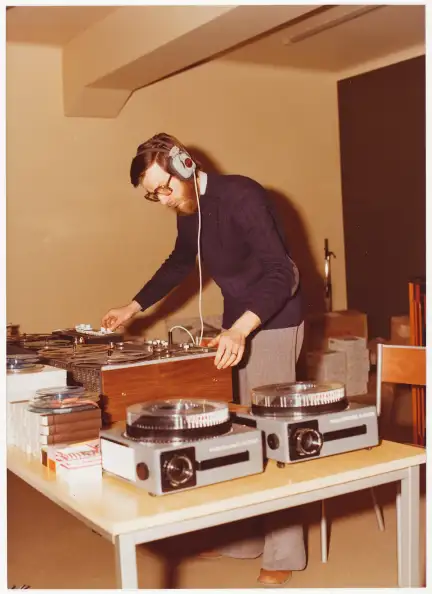

Concernant les choix scénographiques, il s’agit de trouver des moyens d’expression qui figent le moins possible le discours et qui se prêtent à un renouvellement constant. Dans une salle de 100 m² environ, le visiteur se trouve confronté à deux types de dispositifs principaux : un grand écran-couronne, divisé en neuf écrans et projecteurs Kodak projetant un montage en fondu enchainé de 25 min, composant une synthèse de l’histoire contemporaine de la Bretagne. Le montage comporte 370 images dont 1/6 sont changées dès la première année. Au niveau inférieur, quatre écrans diffusent des films courts et des diaporamas ; l’auditorium diffuse également un programme. La programmation, continue, s’appuie sur des commandes faites à des photographes et réalisateurs, dont beaucoup appartiennent au réseau du cinéma militant, notamment l’U.P.C.B. (Unité de Production Cinéma Bretagne) et l’A.R.C (Ateliers Régionaux Cinématographiques). On peut faire l’hypothèse que Jean-Yves Veillard s’inspire alors d’un phénomène plus large, l’ irruption de l’image fixe et animée dans les salons, foires, musées de science ou expositions universelles, comme celle de Montréal en 1967 où 2/3 des pavillons intègrent des écrans [1].

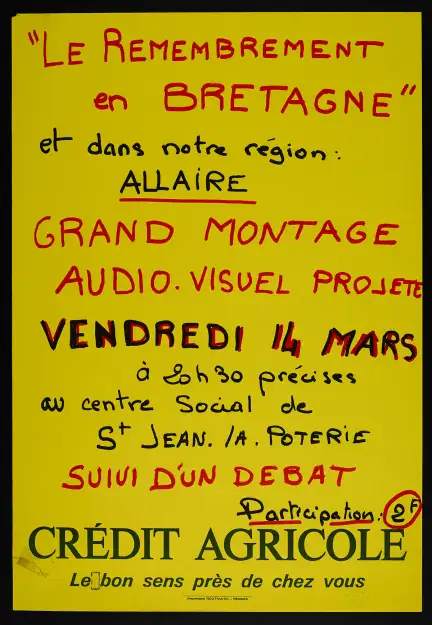

À la différence de nombre de ses contemporains, Jean-Yves Veillard ne prête pas seulement attention au dispositif ; il fait entrer dans les collections nombre de ces « objets » : photographies, diaporamas, films reçoivent un numéro d’inventaire, statut les rendant imprescriptibles et inaliénables. La base de données actuelle du musée, reprenant les registres d’inventaire de l’époque, nous livre toutes ces données, comme par exemple, l’entrée sous le numéro 1979.0005.1 de Mazoutés aujourd’hui, un film 16 mm de Félix et Nicole Le Garrec, ou quelques années plus tôt en 1975 une série de diaporamas commandés pour l’ouverture de la salle contemporaine : Le remembrement, Les ardoisiers de Commana, Les thoniers.

Des diaporamas réactivés par le biais de projets et de rencontres

Après le déménagement du Musée de Bretagne aux Champs Libres en 2006, les diaporamas sonores ont rejoint les réserves. Cette salle contemporaine a vécu. C’est à la faveur de plusieurs chantiers entrepris depuis une dizaine d’années, en lien avec un nouvel axe du projet scientifique et culturel – la place donnée aux images dans le parcours permanent, la réévaluation de ces collections contemporaines – mais aussi d’opportunités et de rencontres que les diaporamas reviennent dans l’actualité.

Il faut en effet rappeler que l’objet « diaporama » tient une place fondamentale dans l’histoire de la photographie, et ce dès ses débuts : « loin d’être réduite à l’obsolescence par l’avènement du cinématographe en 1895, la projection d’images fixes connait à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle une vitalité inédite » [2]. Héritière de l’autochrome, la diapositive – avec le procédé Kodakrome – permet à chacun d’accéder à une image positive et agrandie par le biais du faisceau lumineux qui la traverse. Si la projection est plutôt déconsidérée de la part des professionnels, qui lui préfèrent le tirage, elle acquiert une diffusion populaire forte dans les années 1960-1970 : les enfants ayant grandi dans les années 1970 se souviennent des fameuses « soirées diapo » où l’on projette les souvenirs de vacances, fêtes de famille… A Poilley, les habitants se rappellent encore des projections organisées par la photographe Madeleine de Sinéty qui y racontait le quotidien de ce petit village d’Ille-et-Vilaine.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo442194

Plusieurs catégories d’acteurs vont dès lors faire basculer le medium vers d’autres voies : les artistes plasticiens qui en font une œuvre d’art autonome ; des artistes militants, photographes, cinéastes, dont la pratique de ce que l’on appelle alors le montage photographique sonorisé montre aussi la porosité entre images fixes et images animées et l’intérêt pour ce médium qui peut être diffusé très facilement, en projection privée ou publique. Plus avantageux financièrement, le diaporama comprend aussi une dimension expérimentale permettant de saisir l’instant facilement, avec un matériel léger. Il permet ensuite des réalisations mixtes, comme dans le film sur Plogoff, Des pierres et des fusils de Nicole et Félix Le Garrec, où des images fixes alternent avec des images animées. Pour ces artistes militants, le diaporama permet aussi des projections facilement réalisables, peu après leur production, « à chaud », initiant des débats avec la population.

En 2022, alors que la journaliste Inès Léraud travaille sur différents projets entre algues vertes et remembrement, que l’historien Léandre Mandard poursuit lui aussi une thèse sur le remembrement en Bretagne, il est décidé de « réactiver » ces diaporamas et de mener un travail avec leurs auteurs mais aussi avec les habitants des territoires concernés.

Le diaporama de Nicole et Félix Le Garrec sur le remembrement sert de projet-pilote : le musée entreprend la numérisation des diapositives et de la bande son, puis la production de la reconstitution numérique du diaporama par les sociétés Carrément à l’Ouest et Chuuttt Atelier sonore. De premières projections prometteuses, aux riches échanges avec les habitants sont organisées entre Rennes et Trébrivan (Côtes-d’Armor).

Début 2024, après la signature d’un contrat de cession avec les auteurs Nicole et Félix le Garrec et leurs ayants droit, une convention de partenariat est signée avec l’association des Amis de Félix et Nicole Le Garrec. Elle a pour objectif de permettre la diffusion la plus large possible des œuvres de Nicole et Félix Le Garrec et d’enrichir la documentation du Musée de Bretagne autour de ces œuvres par un travail de collectage de témoignages.

—

- [1] Exposer/projeter : la diapositive et les écrans multiples dans les années 1960 in : Diapositive, histoire de la photographie projetée, dir. Anne Lacoste, Nathalie Boulouch, Olivier Lugnon et Carole Sandrin, Musée de l’Elysée, édition Noir sur blanc, 2017.

- [2] Diapositive, histoire de la photographie projetée, dir. Anne Lacoste, Nathalie Boulouch, Olivier Lugnon et Carole Sandrin, Musée de l’Elysée, édition Noir sur blanc, 2017.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/