Depuis 1945, l’agriculture bretonne a connu une mutation spectaculaire, à l’image de la modernisation des campagnes européennes. Un nouveau modèle, intensif et spécialisé, s’est structuré en filières. Les bâtiments monumentaux des grandes coopératives et géants de l’industrie sont les marqueurs de ce nouveau paysage.

Les IAA : un secteur fondamental pour la Bretagne

Au 19e siècle, les contours sont encore flous entre l’agriculture, l’industrie et le commerce, mais les entreprises de la transformation du végétal et de l’animal commencent à se distinguer des industries agricoles. C’est au 20e siècle, que le terme d’agro-industrie s’impose.

- industrie de la viande (abattage, charcuterie et conserverie) ;

- industrie laitière ;

- fabrication de produits alimentaires élaborés (fruits, légumes, poissons, plats cuisinés et confitures) ;

- fabrication de produits à base de céréales (farine, pain et pâtisserie industriels, aliments pour animaux d’élevage et domestiques…) ;

- fabrication d’huile, de corps gras et de margarines ;

- industrie sucrière ;

- fabrication de produits alimentaires divers (confiserie, condiments, sauces préparée,…) ;

- fabrication de boisson et alcools (distillation d’alcool, bière, cidre, eaux minérales…).

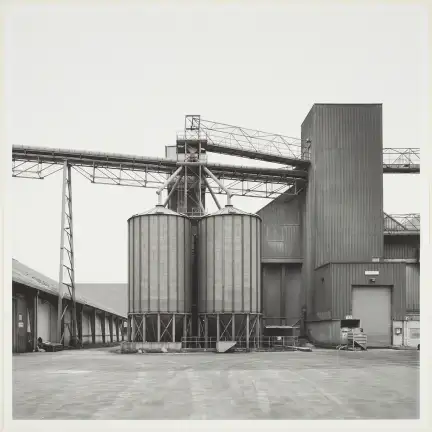

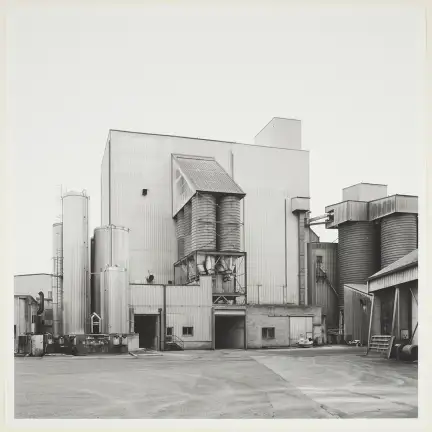

C’est à partir de 1952, avec le plan régional de développement industriel proposé par le CELIB (Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons) que le milieu de l’agroalimentaire connaît ses plus importantes transformations. Jusqu’alors éclaté en de multiples petites sociétés, la concentration du secteur s’accélère vers 1964-1965, lorsque des grands groupes rachètent des entreprises qui ne peuvent pas faire face à la modernisation. Des usines agro-alimentaires monumentales composées d’immenses hangars et de hauts silos de stockage apparaissent dans le paysage breton.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo386505

En 1998, la Bretagne en compte 150 de plus de 100 employés, dont 16 de plus de 500 : les IAA représentent aujourd’hui 32 % des établissements industriels bretons. Parallèlement à la forte croissance de l’agriculture durant le dernier tiers de siècle, les IAA sont devenues un secteur fondamental de l’activité économique bretonne, représentant près du quart des emplois industriels dans la région.

La Bretagne occupe à ce jour le premier rang en matière de valeur ajoutée pour la transformation des produits animaux (industrie laitière, des viandes et du poisson), ainsi que pour l’alimentation animale. Mais son hégémonie en tant que première région agroalimentaire française est malmenée : elle a perdu sa première place pour la transformation des fruits et légumes, devancée de peu par les Pays de la Loire, et elle n’est plus désormais la première région d’abattage de volailles.

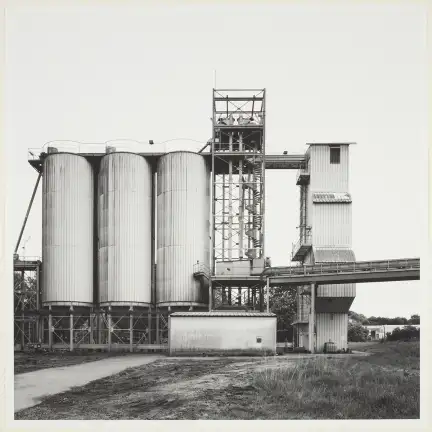

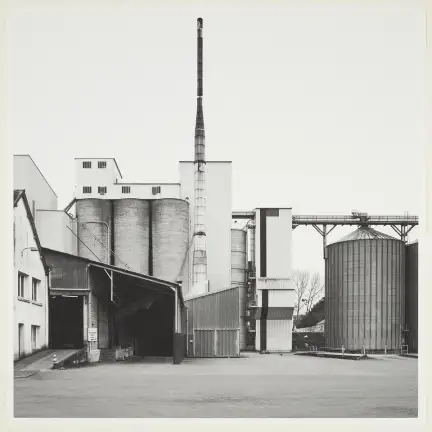

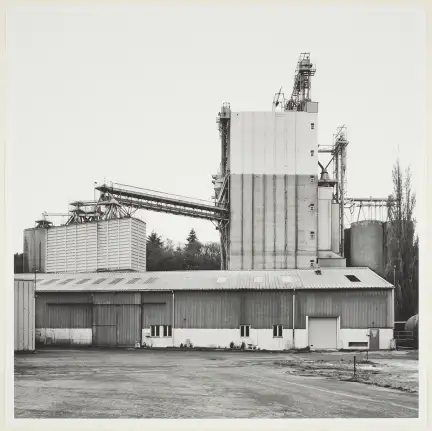

Focus sur les usines de nutrition animale photographiées par Laurent Bellec

Photographe à Pommerit-le-Vicomte, Laurent Bellec a parcouru le monde pendant une dizaine d’années pour immortaliser les usines de nutrition animale. En 2009, il contacte les coopératives de Bretagne, la Direction des affaires culturelles et les services patrimoines de la région pour les convaincre de rendre visible une partie de l’histoire de l’industrie agricole bretonne. Pendant deux ans, il immortalise quarante-neuf sites bretons et crée un fond de 150 photos. Le musée de Bretagne a acquis une sélection limitée à 10 tirages photographiques de cette série.

En Bretagne, 130 établissements et 5 300 salariés interviennent dans la fabrication d’aliments pour animaux. En matière de chiffre d’affaires, ce secteur se place au troisième rang des IAA bretonnes, derrière les industries des viandes et l’industrie laitière. C’est le secteur où les coopératives sont le plus représentées. Si cette activité comprend la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, la production bretonne est surtout destinée à l’alimentation des animaux de ferme.

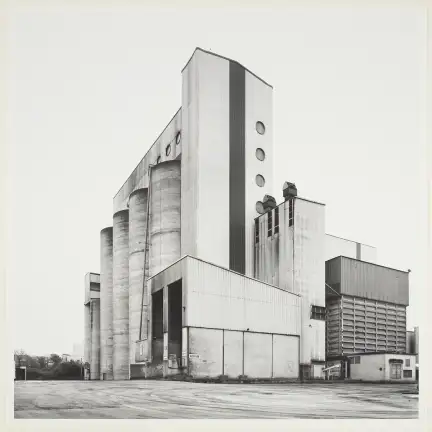

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453075. La Coopérative Agricole de l’Urne et du Gouessant naît en 1964 à Yffiniac. Elle fait l’acquisition en 1987 des Établissements Piéto à Saint-Aaron, société créée en 1960. Le Gouessant est spécialisé dans les aliments complémentaires et bien-être pour animaux d’élevage et de compagnie. L’usine de Saint-Aaron, adaptée dans la technologie d’extrusion, est dédiée aux aliments piscicoles flottants, coulants et semi-flottants pour salmonidés, poissons marins, poissons d’eau douce et crevettes. Elle travaille, entre autres, pour des marchés spécifiques comme ceux des poissons d’ornements ou de la pêche de loisir.

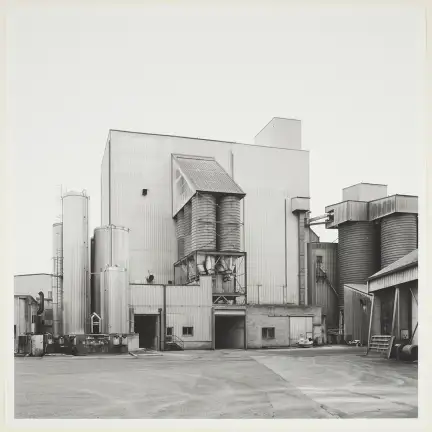

Compléments sur cette image. La coopérative Le Gouessant a aujourd’hui 850 salariés et 4500 adhérents. Si depuis 2021, elle investit surtout le marché de la nutrition animale pour les animaux domestiques et autres pensionnaires des parcs zoologiques, l’usine de Lamballe reste spécialisée dans la fabrication d’aliment vrac pour volaille et porc. Elle en produit 350 000 tonnes par an.

La production régionale assure 38 % de la production nationale. Les 8 millions de tonnes produites en Bretagne sont principalement destinées aux porcs (46 %), aux volailles (36 %) et aux bovins (14 %).

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453068

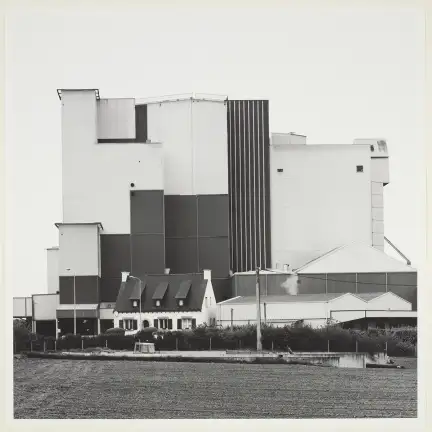

La Coop de Broons appartient au Groupe D’Aucy et, depuis 2022, à la nouvelle entité Eureden. Le site emploie 127 salariés. Elle produit avec l’usine Cecab à Saint-Allouestre, 570 000 tonnes d’aliments pour porcs, volailles et bovins. En matière de nutrition animale, la traçabilité est le fil rouge de leur activité : pour cela des techniciens sont diligentés sur le terrain afin de vérifier l’efficacité de la formulation des aliments suivant les spécificités de chaque élevage. Tout produit fabriqué est échantillonné et conservé pendant deux ans, ce qui permet d’avoir une traçabilité jusqu’au silo de l’éleveur. La haute technicité de l’usine de Broons permet en outre d’assurer les contrôles dans l’élaboration des produits.

La Cooperl spécialisée dans l’abattage et la transformation porcine, a été créée en 1966. Elle fait le choix d’investir dans l’aliment de bétail en 1987 et c’est en 1992 qu’elle fusionne ses activités avec la coopérative Hunaudaye à Plestan déjà spécialisée dans la fabrication d’aliments. Elle a deux autres sites de production d’alimentation animale pour porcs, bovins et volailles à Plounérin et Vitré.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453068

La production baisse régulièrement depuis plusieurs années pour les aliments destinés aux animaux qui se nourrissent de grains – comme les volailles -, en rapport avec l’évolution des cheptels, le développement de la fabrication d’aliments à la ferme et l’amélioration des performances zootechniques qui diminuent les besoins des bêtes.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453074. L’usine Triskalia a été construite en 1972. Elle est spécialisée dans les aliments destinés aux volailles de chair (poulet, dindes, canards, pintades…). Elle emploie 18 personnes dont 14 à la production. Depuis 2017, des investissements importants sont faits pour l’automatisme global de l’usine afin d’améliorer la productivité, la qualité, la traçabilité et les conditions de travail. L’entreprise fonctionne en trois/huit sur cinq jours, du lundi de 5 h au samedi 5 h, hors jours fériés. L’activité de collecte des céréales se déroule deux mois dans l’année en deux périodes : l’une en été (juillet) et l’autre en hiver (novembre). Lors de ces deux périodes, l’usine peut être ouverte le week-end pour répondre aux attentes des agriculteurs.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453070. Construite en 1963, l’usine de Guingamp était spécialisée dans la fabrique d’aliments pour poules pondeuses et coquelets. De 2005 à 2015, elle est dédiée aux aliments pour porcelets et lapins. En 2015, elle produit de nouveau de l’alimentation pour poulets et poules pondeuses. En 2017, le groupe Sanders Bretagne investit pour adapter l’usine à la fabrication d’aliments biologiques multi-espèces à partir de 82 formules sous cahier des charges de l’agriculture biologique.

La baisse est encore plus marquée pour les aliments destinés aux vaches laitières : les éleveurs modèrent leurs achats dans un contexte de prix du lait peu élevé malgré un prix de l’aliment composé en diminution.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453009. L’usine du Moulin d’Hyères avait démarré en 1979. Elle a produit pendant plus de 40 ans des céréales et des farines pour les animaux. Elle a arrêté définitivement son activité le 31 mars 2022. Cette décision a été prise par le groupe Eureden né du mariage des coopératives Triskalia et Cecab-D’Aucy. La fermeture de l’usine de Carnoët s’inscrit dans un plan global de réorganisation industrielle des usines d’aliments du groupe qui fait face à la baisse des productions animales sur le territoire breton, aussi bien en lait, en porc, en volailles, en œufs… À la création d’Eureden le 1er janvier 2022, certains sites du groupe ont en effet été considérés comme trop faibles en tonnage, donc non rentables, d’où la décision de fermer le Moulin d’Hyères, mais aussi deux autres sites à Rennes.

L’industrie agroalimentaire a radicalement rompu avec l’architecture vernaculaire agricole en misant sur la monumentalité et la modernité. La structure des bâtiments est de typologie assez commune. Les bâtiments nécessitent de grandes portées entre appuis et par conséquent, ils sont réalisés en charpente métallique ou bien en béton précontraint. Les sols sont généralement des dallages traités en surface pour des raisons d’hygiène. L’enveloppe est en bardage métallique ou bien en panneau sandwich. À l’intérieur, il existe plusieurs types d’aménagements en fonction des besoin industriels : chambres froides, chambres négatives – communément appelées « chambres froides boucherie » -, bureaux, locaux salariés, sanitaires, douches, vestiaires… Les usines agroalimentaires nécessitent bien souvent des hauteurs sous plafond très importantes mais seulement sur une partie de l’usine. Dans un souci d’optimisation, les bureaux sont souvent établis en mezzanine dans les zones de faible hauteur sous plafond ou sous faîtage, quand ils ne sont pas dans une maison ou un petit bâtiment annexe. Autre particularité des structures de ces usines : elles ont des capacités de résistances thermiques et aux chocs face aux risques de feu, d’explosion ou de pression.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453069. De 2015 à 2017, Sanders, leader de la nutrition animale en France, filiale du Groupe Avril, investit huit millions d’euros dans ses outils industriels à travers la société Sanders Bretagne. Plus de la moitié de cet investissement est réalisée sur l’usine de Saint-Gérand qui augmente sa capacité de production à hauteur de 500 000 tonnes par an contre 330 000 tonnes en 2010. L’investissement de cinq millions d’euros comprend l’installation de six nouvelles cellules de dosage permettant de diversifier les matières premières ; de 30 micro-cellules pour gérer automatiquement l’addition de vitamines et de minéraux ; un nouveau circuit de réception pour sécuriser le contrôle qualité des matières premières et un nouveau système de broyage afin d’améliorer la qualité des farines et de gagner en consommation d’énergie. Trois millions d’euros ont également été investis sur les usines du groupe à Montauban-de-Bretagne, Guingamp et Saint-Thégonnec.

De nos jours, l’industrie agroalimentaire fait l’objet de critiques, en particulier pour son impact environnemental et sur la santé des travailleurs, ainsi que pour son manque de transparence en matière de pratiques commerciales et de production. Les règlementations locales et les contestations de certains habitants ont aujourd’hui un impact important sur la construction et l’exploitation des nouvelles usines.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/