Au début du 20e siècle, alors que le nombre de domestiques diminue en France, la profession est déjà féminisée à plus de 80%. Jusque dans les années 1950, c’est la seule activité rémunératrice pour nombre de jeunes filles sans formation. Elles partent parfois loin de chez elles avec une forte volonté de promotion sociale, car le passage par la domesticité constitue souvent une étape avant de trouver une meilleure situation.

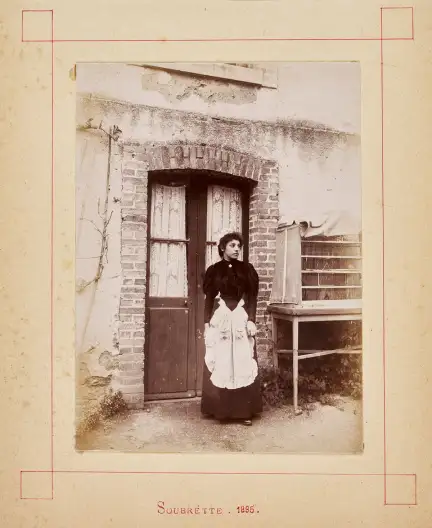

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo257688

Un monde hiérarchisé

Dans les sources historiques du 19e siècle, une des professions la plus fréquente est celle de domestique. Avec l’expansion industrielle, le nombre de domestiques masculins diminue et le métier se féminise. Les servantes sont présentes aussi bien en ville qu’à la campagne. Elles travaillent chez des particuliers (maisons bourgeoises, fermes…), mais aussi pour différentes institutions religieuses ou laïques : abbayes, établissements hospitaliers et charitables, asiles… Elles habitent souvent chez leur employeur. Elles reçoivent un salaire en plus d’être nourries et logées. Le métier est hiérarchisé. En haut de l’échelle, se trouvent les dames de compagnie, les nourrices et les gouvernantes qui travaillent pour les classes aisées. Les servantes, appelées bonnes (terme qui se répand dès 1830) ou soubrettes (synonyme de petite servante) ou encore boniche quand elles travaillent à la ferme, sont au bas de l’échelle avec les filles de cuisine. Entre ces deux catégories, se placent les cuisinières et les domestiques d’institution qui, dans les asiles et les hôpitaux, sont appelées infirmières.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo496092

Dans certaines maisons, les bonnes à tout faire tiennent le foyer, sont responsables des courses, des enfants, de la cuisine et de la couture. Malgré tout ce travail, leur revenu est significativement inférieur à celui de la main-d’œuvre qualifiée que représentent les cuisinières ou les gouvernantes. Il est tout de même possible de grimper dans l’échelle des domestiques afin d’obtenir plus d’avantages comme une chambre individuelle et des gages plus généreux.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo182693. Les bonnes d’enfants s’occupent des bébés tandis que les gouvernantes veillent sur les enfants et les adolescents. Les nourrices sont des femmes mariées, souvent d’origine paysanne, qui se placent après avoir donné naissance à un enfant afin de pouvoir nourrir avec leur propre lait les nourrissons qu’elles ont à garder. Au début du 20e siècle, elles ont toujours toute leur place dans le personnel de maison des classes aisées.

Sous contrôle et sous pression

La grande majorité des servantes en ville sont des femmes de basse extraction qui viennent du milieu rural. Le Manuel du valet de chambre de 1903 destiné « Aux Jeunes Gens qui veulent entrer en service, aux Ordonnances faisant fonctions de valet de chambre, aux Femmes de chambre qui remplissent ce rôle dans les maisons où il n’y a pas de domestique homme » explique que « le métier de domestique est le seul où, sans aucun apprentissage, on trouve, du jour au lendemain, le vivre et le couvert, plus des gages qui sont tout profit. Il n’est donc pas étonnant de voir quantité de jeunes gens quitter les travaux des champs, pénibles et peu rétribués, pour aller servir dans les villes, comme domestiques ». À la fin du 19e siècle, la pression démographique exercée sur les campagnes bretonnes est très importante. Au début des années 1870, plus de 70 % des Bretons sont ruraux. Les exploitations agricoles ne peuvent pas nourrir tous les habitants. La grande majorité des jeunes prennent donc la résolution de partir trouver un emploi en ville ou loin de leur Bretagne natale, comme à Paris.

Compléments sur cette image. Dans les collections : https://www.leschampslibres.fr/le-mag/a-lire/becassine-et-lemigration-bretonne. L’émigration bretonne concerne fortement les femmes et les jeunes filles dures à la tâche, mais encore naïves, très recherchées par les familles bourgeoises de la capitale. Un phénomène qui devient en 1905 une image d’Épinal avec la création du personnage de Bécassine dans le premier numéro de La semaine de Suzette. Les personnages en costume breton deviennent des figures stéréotypées de domestiques dans l’iconographie publicitaire.

Nombre de filles de cuisine ou de bonnes commencent à travailler dès l’âge de 14 ou 15 ans. Le métier est bien perçu contrairement au travail d’ouvrière en usine, qui constitue pour les femmes une alternative à la condition de domestique à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Beaucoup de familles pensent en effet qu’être servante permet aux jeunes filles d’acquérir les qualités nécessaires pour tenir une maison une fois qu’elles sont mariées. En général, un contrat d’engagement à durée déterminée, où le temps de travail est quasiment illimité, est dressé entre le maître et la domestique ou les parents de la fille si elle est mineure. En 1860, le livret domestique devient obligatoire. La période d’emploi et le poste occupé y sont inscrits. En 1868, une loi oblige le maître à donner un certificat en cas de résiliation. Ce livret sert à la fois de contrôle mais aussi de pression car les employeurs peuvent licencier leur personnel sans avoir besoin de fournir de motif. Les bonnes qui perdent leur emploi d’un jour à l’autre se retrouvent souvent à la rue ce qui les rend encore plus précaires et vulnérables si elles sont loin de leur famille. Les portes de l’alcoolisme et de la prostitution s’ouvrent malheureusement pour certaines d’entre elles.

Entre espoir et méfiance

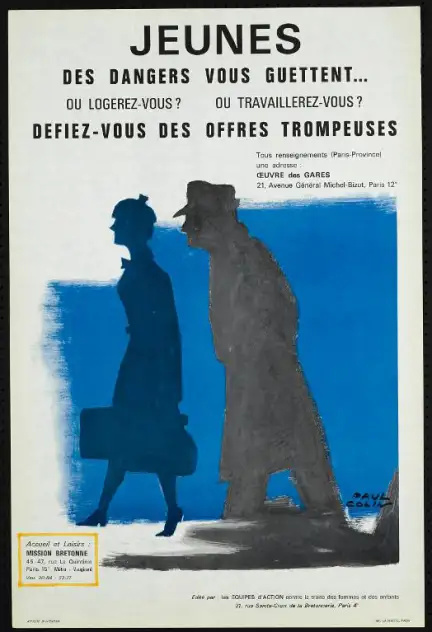

La recherche de travail prend une place importante dans la vie des employés de maison. Un véritable marché de la domesticité existe. En province, les recrutements se font pendant des foires aux domestiques, aussi appelées Louées de Saint-Pierre ou de Saint-Jean, événements qui peuvent être humiliants pour les postulantes qui sont examinées comme du bétail. À Paris, des agences de placement prélèvent des honoraires exorbitants pour aider à la recherche d’un poste ce qui leur vaut rapidement une très mauvaise réputation. En 1908, L’Œuvre des gares, association charitable établie dans les grandes gares de voyageurs à Paris et en province, se charge d’accueillir toutes les jeunes filles déracinées pour qu’elles échappent aux trafics de la prostitution

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo280438. Cette affiche des années 1950 montre que pour l’Œuvre des gares et la Mission bretonne les quais de la gare Montparnasse représentent l’endroit de tous les périls pour les jeunes Bretonnes.

En 1958, le Service Social Breton voit le jour en gare de Montparnasse pour orienter et aider les jeunes Bretonnes. Quinze ans plus tard, c’est un foyer dédié, reconnu d’utilité publique, qui ouvre à quelques mètres de la gare grâce au financement de la ville de Paris et des départements des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, du Finistère, du Morbihan et de Loire-Atlantique.

Dans les années 1960, le profil des jeunes femmes qui quittent la Bretagne dans l’espoir d’une ascension sociale se modifie. Elles sont plus qualifiées et ont des diplômes. Elles ne cherchent plus à être des employées de maison, mais elles investissent, avec une croissance significative, des secteurs comme le service de l’État, l’industrie, le commerce, le bureau.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/