La participation des femmes dans les exploitations agricoles a toujours été active, mais elle est restée longtemps peu évoquée, voire ignorée. Ce sont les importantes transformations de l’activité agricole et le développement des manifestations féminines au cours du 20e siècle qui ont rendu possible la reconnaissance de leur travail.

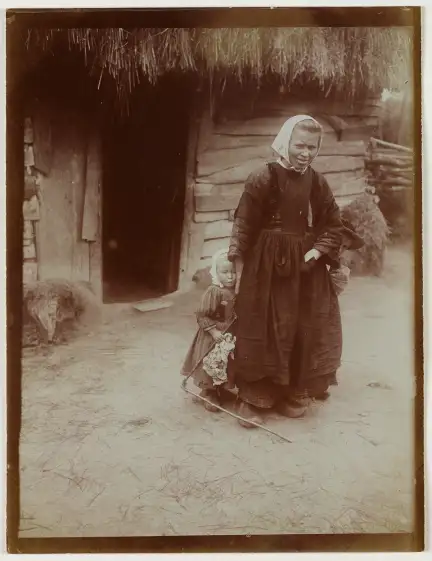

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo182691

Femmes d’agriculteur

De nos jours, le mariage n’est plus la seule porte d’entrée dans le monde agricole, mais la grande majorité des agricultrices (plus de 80% entre 2000 et 2010) accèdent encore au métier par ce biais, comme aux siècles derniers. Jusqu’en 2009, la Mutualité Sociale Agricole – MSA -, qui est le régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles, accorde comme retraite aux épouses de chef d’exploitation 280 euros mensuel, soit à peine le minimum vital ! Une preuve, qu’au début du 21e siècle, nombre de femmes qui travaillent dans les exploitations agricoles sont encore regardées comme des compagnes d’agriculteurs et non comme des agricultrices à part entière. Elles sont désignées comme des aides familiales, c’est-à-dire sans profession. Pourtant, en plus des tâches domestiques et celles d’élever les enfants, elles prennent en charge une partie des travaux agricoles, en particulier le soin des animaux de l’exploitation et les traites quotidiennes.

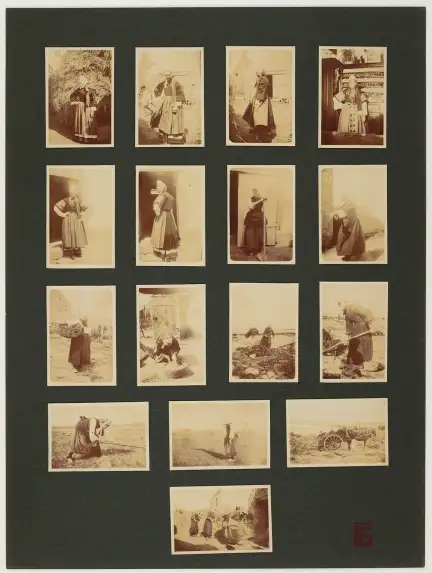

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo305186 Licence CC BY-NC-ND – Collection du Musée de Bretagne, Rennes – Quand Marie Corentine Françoise Gentric (1882-vers 1939) épouse, à Pouldreuzic, le 1er juillet 1900, Alain Etienne Nicolas (1873-1962), elle est bien déclarée « cultivatrice ». Mais, par la suite, contrairement à son mari qui est déclaré « cultivateur » dans les recensements de population, la colonne « profession » pour Marie Gentric porte le terme « néant ».

Ces travaux agricoles sont décrits comme des coups de main donnés au mari et aux ouvriers agricoles, non comme un travail organisé basé sur des qualifications qui dégagent un revenu. Même si pendant la Première guerre mondiale des femmes ont pris en charge les exploitations en l’absence de leur mari parti sur le front, il faut attendre la seconde moitié du 20e siècle pour qu’apparaisse des réponses juridiques allant vers une reconnaissance de leur place dans le métier et qu’elles puissent obtenir un statut professionnel distinct de leur situation matrimoniale. Le mot agricultrice n’apparaît dans Le Larousse qu’en 1961.

Vers la reconnaissance

Après la Libération, la modernisation de l’agriculture rend difficilement supportable l’inégalité statutaire entre les conjoints. À la fin des années 1950, les premières commissions féminines sont formées au sein de la Fédération Nationale des Syndicats des Exploitants Agricoles – FNSEA – créée en 1947. L’apparition, vers la fin des années 1960, de manifestations paysannes uniquement féminines constitue une rupture symbolique importante : par l’ampleur de leur mobilisation et par la démonstration de leur capacité à manifester, les agricultrices prennent publiquement rang dans la représentation de la paysannerie. Elles attestent ainsi de leur existence en tant que groupe à la recherche d’une reconnaissance sociale. La crise du revenu agricole est un de leurs thèmes mobilisateurs. À Alençon, Saint-Lô et Arras en novembre 1969 et dans le Finistère en mai-juin 1972, elles réclament un « salaire pour l’agricultrice » et tirent un bilan négatif du productivisme. Au début des années 1980, elles manifestent dans tout le Grand-Ouest non seulement pour revendiquer une rémunération, mais aussi dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail et de vie. Les revues de presse dont elles font l’objet témoignent de l’efficacité politique de leurs actions. Au début des années 1980, les manifestations composées uniquement de femmes portant des revendications essentiellement féminines font la une de la télévision.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo405960. La construction médiatique des différentes grèves du lait donne à voir la transformation du rôle et de la place des femmes dans la profession : leur présence dans la réalité économique et sociale se répercute en termes de représentations et d’usages médiatiques.

Vers l’égalité

En 1962, la création des GAEC – groupements agricoles d’exploitation en commun – permet à des agriculteurs de s’associer. Toutefois, cette loi empêche deux époux d’être seuls associés. La grande majorité des épouses et des mères sont maintenues dans leur statut d’aides familiales. En 1973, la mise en place du statut d’associé d’exploitation est un premier pas vers la reconnaissance d’un statut pour les femmes d’agriculteurs, mais comme la création des GAEC, cette loi profite principalement aux fils d’agriculteurs qui reprennent les exploitations de leurs ainés. En 1980, apparaît la situation de co-exploitante qui accorde le droit aux femmes d’accomplir les actes administratifs nécessaires à la bonne gestion de l’exploitation.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo344045. Henri Lehagre reprend l’exploitation de son oncle, les Onze-Journaux à Saint-Grégoire, en 1947. Militant de la Jeunesse agricole catholique (JAC), il intègre le Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) dont il devient le premier président. Il épouse Simone Dobé, de Melesse, le 18 novembre 1952. Ils exercent ensemble le métier d’agriculteur jusqu’en 1989.

Mais la véritable avancée voit le jour en 1985 avec l’apparition de l’EARL – exploitation agricole à responsabilité limitée -. Les conjoints peuvent enfin s’associer tout en individualisant leurs tâches et leurs responsabilités. Toutefois, il s’agit d’une identité professionnelle à partager avec le mari, et non d’un droit personnel attribué aux femmes. C’est la loi d’orientation agricole de 1999 qui institue le statut de conjoint collaborateur qui marque un réel progrès, notamment en matière de protection sociale des agricultrices.

En donnant un statut social et une place aux femmes, le milieu agricole se féminise. La part des femmes cheffes d’exploitation ou co-exploitantes est passée de 8% en 1970 à 27% en 2010. L’évolution des formations agricoles depuis un demi-siècle jouent également un rôle important : les lycées agricoles permettent désormais aux jeunes filles d’accéder à des hauts niveaux d’études (BTS et Licence Pro) pour reprendre et diriger une exploitation agricole.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/