Au début du 19e siècle, le métier d’enseignant n’est pas spontanément un métier féminin. L’entrée des femmes au sein des structures scolaires se fait alors par le biais des congrégations religieuses. Durant la Troisième République, les enseignantes laïques deviennent des pionnières en matière d’innovations pédagogiques, mais peinent à accéder à des postes à responsabilité et subissent de profondes inégalités salariales.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo494483

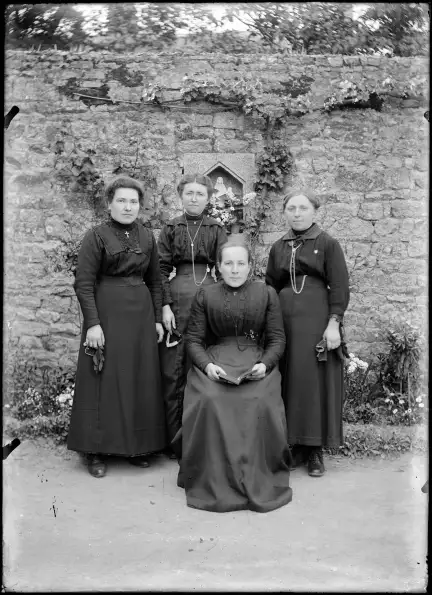

Sœurs enseignantes

Pendant la Révolution française, la fermeture des couvents aboutit à la laïcisation de l’enseignement élémentaire. Mais au début du 19e siècle, l’enseignement primaire des filles est reconquis par les congrégations, et ce, plus rapidement que celui des garçons. Dès le début de l’Empire, des religieuses reprennent leur mission auprès des petites filles : Ursulines à Nantes, Quimper, Vitré et Saint-Servan ; filles de la Passion à Saint-Malo ; sœurs de la Sagesse à Rennes et à Nantes… En 1819, à Saint-Brieuc, les filles du Cœur de Marie s’occupent d’environ 400 élèves. Ces femmes éduquent plus qu’elles n’instruisent : elles transmettent des valeurs morales et religieuses plus que de réelles connaissances.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo312719. En 1904, les congrégations sont totalement interdites d’enseignement par la loi Combes. Elle est abrogée par la loi du 3 septembre 1940 du Régime de Vichy, qui autorise à nouveau les congrégations enseignantes et rétablit l’instruction religieuse dans les écoles laïques.

Peu de communes bretonnes suivent les législations de 1836, 1850 et 1867 qui rendent obligatoires la création d’écoles publiques de filles. Durant la première moitié du 19e siècle, quelques enseignantes s’occupent de fillettes qu’elles font tricoter ou broder tout en leur donnant des rudiments de lecture et d’instruction religieuse. Dans les campagnes les plus traditionnalistes, ces institutrices laïques, pour la plupart sans attaches locales, sont regardées avec méfiance, alors que les sœurs, installées au village par groupe de deux ou trois pour visiter les malades, secourir les pauvres et pour dispenser l’instruction, s’intègrent facilement. S’il est alors concevable de confier un garçon à un instituteur laïque pour apprendre à lire, écrire et compter, l’éducation d’une fille vouée au mariage et à la maternité, dans la piété et le respect des valeurs familiales, ne peut être que confiée aux sœurs. Ainsi l’instruction populaire, au milieu du 19e siècle, est encore loin d’être un service public.

Il était des lois

Aucune École Normale en Bretagne n’existe pour former les institutrices avant que la loi Paul Bert de 1879 n’oblige tous les départements à en avoir une. Celle de Rennes est inaugurée en 1882. Jusqu’à cette date, les femmes d’Ille-et-Vilaine n’ont accès qu’à un cours normal d’un trimestre dans un pensionnat, d’abord à Rennes puis à Fougères. Avec la loi de 1879, les Écoles Normales de filles sont non seulement généralisées, mais laïcisées : l’enseignement religieux y est supprimé et remplacé par un enseignement moral et civique. La loi de 1886 qui impose la laïcisation totale du personnel enseignant permet aux institutrices d’enseigner dans les écoles de filles, les écoles maternelles ou dans les écoles mixtes. Dans les écoles de garçons, elles ne peuvent être qu’adjointes si elles sont parentes du directeur de l’école.

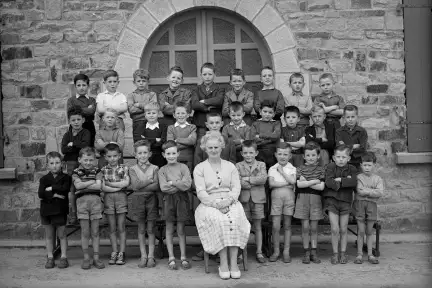

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo241567

Au tournant du 19e siècle, le passage par l’École normale est la voie classique d’accès au métier d’instituteur, mais les femmes sont moins nombreuses que les hommes à y accéder. La plupart des enseignantes n’ont qu’un brevet élémentaire, titre minimal qui permet d’obtenir des suppléances. Leurs conditions sont précaires, elles n’ont pas de traitement fixe, ni de garanti d’emploi. Les parcours scolaires sinueux des femmes diminuent leurs chances de promotion professionnelle et retardent l’avancement dans la carrière. Si en janvier 1883, elles peuvent accéder au titre de professeur de lycée grâce à l’agrégation, elles doivent se présenter aux examens sans avoir eu les cours correspondants avant que toutes les facultés ne leur soient ouvertes en 1924 !

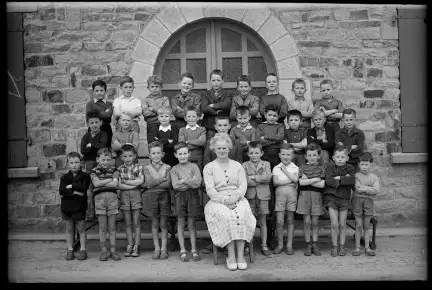

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo235396

Les Demoiselles de l’école

Au 19e siècle, le salaire des institutrices est très faible en début de carrière ce qui les obligent souvent à prendre un autre travail pour mieux gagner leur vie. Bien qu’elles perçoivent une rémunération, celles qui sont mariées doivent attendre 1907 pour pouvoir en disposer librement. L’égalisation des traitements entre instituteurs et institutrices en 1919 s’avère être une avancée notable dans l’histoire des femmes en France. Éloignées de leurs familles, la solitude et le manque de moyens financiers des institutrices sont aggravés par leur célibat, parfois long. Les livres de morale de l’École Normale expliquent aux jeunes femmes que quand elles ont terminé leurs études elles doivent « rester célibataire au moins 3 ans pour reconnaître les bienfaits de l’État et faire son service le mieux possible sans charges d’intérieur pour le ménage ». Dans leur enquête historique auprès des instituteurs français ayant exercé avant 1914, Jacques et Mona Ozouf parlent même d’un « métier à vieille fille ».

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo434985

L’Institution scolaire a longtemps essayé de contrôler les enseignantes en les obligeant à rendre des comptes à chaque moment de leur vie. D’ailleurs, beaucoup de rapports d’inspection s’intéressent essentiellement à leurs mœurs, leur tenue et leur morale.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo382182. Au début des années 1970, Michèle Postollic enseignante depuis 1958 au lycée professionnel Jeanne-d’Arc à Quimperlé, défraye la chronique. Mariée dans les années 1960, elle divorce, puis se remarie en 1970 avec Bernard Brunou, lui aussi divorcé. La direction diocésaine estime que cette nouvelle situation personnelle ne permet plus à la jeune femme d’enseigner et lui demande de démissionner. Celle-ci est finalement licenciée. Cette affaire révèle comment, encore durant la 2nde moitié du 20e siècle, la vie privée des enseignantes est passée au crible, mais également la persistance de tensions entre enseignement privé et enseignement public.

La création des Écoles Normales d’institutrices a comblé le retard de l’instruction publique laïque féminine. Les enseignantes ont dès lors porté des innovations pédagogiques et repensé l’éducation, de l’école maternelle à la question de la mixité devenue obligatoire en 1975 (à noter que les Écoles Normales Supérieures sont les derniers établissements à devenir mixtes en 1986). La féminisation massive du corps enseignant s’opère dans les années 1960-1970, dans un mouvement qui n’a connu depuis qu’une légère atténuation au début des années 1980. Cette féminisation du métier est due à plusieurs paramètres parmi lesquels le nombre croissant de filles à poursuivre des études dans le supérieur et la dégradation de la condition socio-économique des enseignants.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/