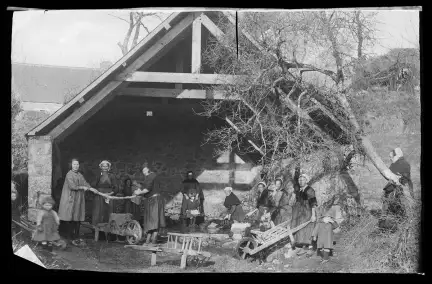

Comme le montrent estampes et photographies de la Bretagne pittoresque, l’une des tâches domestiques les plus lourdes, le lavage du linge, est largement exercée dans l’espace public par les femmes avant que les progrès techniques et la distribution généralisée d’eau courante n’en fassent, au cours du 20e siècle, une activité mécanisée et essentiellement privée. Si certaines travaillent pour leur propre foyer, la majeure partie des lavandières ont exercé ce métier à temps partiel ou à temps plein.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo273378

Un métier ingrat

Le terme de lavandière désigne les femmes qui lavent le linge dans un cours d’eau ou un lavoir, essentiellement avec des cendres et de l’eau chaude, à la main ou au battoir. Elles travaillent souvent avec des laveuses (dites bugadières dans le sud de la France, du nom de la cuve réservée aux lavages des textiles), simples ouvrières qu’elles emploient ou qui œuvrent pour des entreprises de lessives en gros. Si elles ne besognent pas en plein air, mais dans un local fermé réservé à leur activité, elles sont appelées buandières. Qu’elles soient à leur compte ou employées, si elles s’occupent de linge fin, de beaux costumes ou habits, voire de dentelles, elles sont nommées blanchisseuses. Dans tous les cas, elles travaillent par tous les temps et en toutes saisons, dans une humidité constante et pour un salaire misérable. Du matin au soir, elles frottent et battent le linge en ayant les mains dans l’eau froide, voire glacée : courbatures et rhumatismes sont leur lot. Comme beaucoup de lavoirs sont privés, attachés à une maison ou à une ferme, elles doivent payer leur eau avec une redevance ou une à deux journées de travail. Elles sont aussi obligées de participer au curage des bassins et des mares où elles lavent. En l’absence de lavoir, elles font usage de simples sellettes ou de pierres là où l’accès aux rives est possible. La lessive se fait parfois dans des baquets, au prix d’une pénible corvée d’eau : ces tonneaux, installations de fortune, témoignent de leur précarité. Celles qui travaillent en milieu urbain risquent les maladies épidémiques transportées dans les textiles et les eaux dégradées par les infiltrations des artisans (tannerie, teintureries, amidonneries, boyauderies…), des industries (abattoirs…) et des hôpitaux.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo203836. Le Journal L’Ouest-Éclair publie : « La commission d’hygiène existe-t-elle toujours à Rennes ? Si oui, nous lui recommandons de faire une excursion du côté des bateaux-lavoirs. Il est inadmissible que l’on continue à laver dans des eaux croupissantes les linges de malades atteints de toutes les affections et en même temps ceux de personnes en parfait état de santé. La Vilaine n’a aucun courant. Les microbes fourmillent dans ces bourbiers et sont d’excellents véhicules pour la propagation de toutes les maladies contagieuses.»

Un métier dangereux

En 1849, lors du 16e congrès scientifique de France, le médecin hygiéniste rennais Adolphe Toulmouche (1798-1876) dénonce les dangereuses conditions de travail des blanchisseuses et propose d’installer sur la Vilaine quelques bateaux-lavoirs couverts pour rendre l’eau accessible quel que soit son niveau, tout en délimitant un périmètre de blanchissage. Le but premier est d’éviter que les laveuses se noient. Il prend pour modèle les bateaux de lavandières nantais, amarrés aux quais de la Loire et de l’Erdre, qui depuis 1780 font vivre une centaine de familles. Les laveuses professionnelles y louent quotidiennement un banc. Elles travaillent à leur compte ou pour celui d’une maîtresse blanchisseuse. Le 3 février 1851, l’Assemblée législative adopte un projet de loi accordant des subventions aux municipalités pour construire des établissements modèles de bains et lavoirs publics, gratuits ou à prix réduits, qui mettent à disposition des moyens de lavage et de séchage efficaces. Pour les blanchisseuses professionnelles, ce type de lavoir moderne est une aubaine. Or ces lavoirs ne s’adressent pas à elles en priorité ! Les destinataires sont d’abord et avant tout les ménagères urbaines qui entretiennent le linge familial. Le but est de préserver leur santé et celle de leur famille, mais également d’assurer un supplément de revenu aux familles ouvrières en diminuant le temps passé à l’entretien du linge.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo225449. En 1888, dans le centre de Rennes, les bateaux-lavoirs amarrés au quai Lamennais font l’objet de plaintes de la part des passants et résidents incommodés par les fumées de vapeur d’eau. Ils vont être poussés hors des quais, première mesure d’éloignement de cette activité devenue industrielle.

Un métier stigmatisé

Les lavandières professionnelles sont souvent séparées des ménagères sur les rives et dans les bateaux lavoirs. Cette séparation n’est pas seulement spatiale, car certains jours dans la semaine sont réservés aux lessives privées. Cette ségrégation est liée à la stigmatisation du métier de blanchisseuse. Au 18e siècle, comme nombres d’activités qui prennent place dans l’espace urbain, le blanchissage est critiqué comme non compatible avec l’urbanité des Lumières où hygiène et salubrité priment. La conjonction de la présence des blanchisseuses avec la malpropreté et l’insalubrité de l’espace public est dénoncée dans maints sources historiques qui dépeignent les eaux sales et savonneuses qui se fondent aux boues ordinaires dans les ruisseaux des rues proches des lieux où se préparent les lessives. Les laveuses suscitent surtout la méfiance et subissent une forme de réprobation morale. Leur liberté d’allure et de langage dans l’espace public transgresse les codes bourgeois de la décence féminine. Elles sont renommées pour leurs disputes récurrentes et leurs bagarres pour préserver un emplacement privilégié pour accéder à l’eau. Au tournant du 19e siècle, la presse confirme leur réputation sulfureuse car « Elles ne sont pas toujours des plus commodes, les dames du lavoir, surtout le soir quand elles ont avalé leurs petits verres de tord-boyaux, histoire de se réchauffer un peu les sangs ». Polluantes et bruyantes, les blanchisseuses n’en sont pas moins nécessaires si bien que les autorités préfèrent les contrôler et règlementer leur activité plutôt que de les interdire.

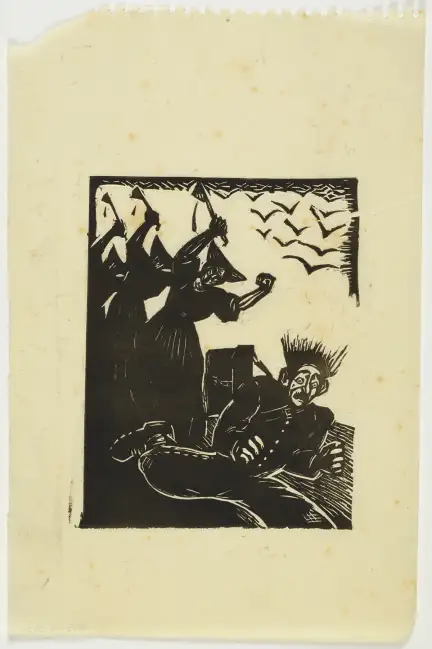

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo250979. Dans son journal d’artiste Xavier de Langlais écrit : « Samedi 18/03/33 Cet après-midi, j’ai commencé et presque achevé une gravure sur bois pour « Bourapted en tiegeh ». J’avoue à ma surprise avoir éprouvé un réel plaisir à composer cette couverture où la poursuite cocasse à quelque chose d’épique. L’homme qui fuit éperdu devant trois femmes prêtes à frapper d’un même geste élargi par l’ivresse. »

Au cours du 20e siècle, l’extension du réseau de distribution d’eau, le nombre croissant de lavoirs municipaux biens équipés, l’usage de la lessiveuse de ménage, contribuent à réduire le nombre de bateaux-lavoirs. Après la Seconde Guerre mondiale, même les appartements des quartiers populaires commencent à disposer de l’eau courante. À partir de 1960, l’usage du lave-linge électrique se répand et commence à mettre un terme à l’activité professionnelle des lavandières. Laveries automatiques, blanchisseries de collectivités et pressings complètent l’offre technique. À la fin des années 1960, la fermeture des derniers bateaux-lavoirs efface les blanchisseuses de l’espace public.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo234376. Le lavoir municipal « La Sociale » de Concarneau, près de la plage des Dames, a été créé en 1919 par nécessité hygiénique. Les laveuses professionnelles y ont longtemps transporté le linge des bourgeois de la ville en brouettes jusqu’à ce que leur activité soit freinée puis arrêtée par la multiplication des machines à laver le linge dans les foyers.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/