Les femmes jouent un rôle fondamental dans les métiers de la mer. Sans elles, la pêche et la conchyliculture ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui. Outre les activités nécessaires de la production et de la récolte, elles sont largement impliquées dans tous les travaux qui se déroulent à terre comme la réparation des filets de pêche, le tri, le séchage, la transformation, la vente, la dégustation, la gestion administrative et comptable, etc. Pourtant, elles ont longtemps été très mal rémunérées et leurs savoir-faire invisibilisés.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo266023

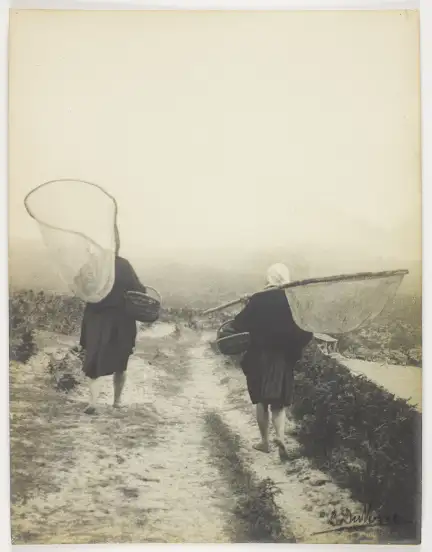

Femmes de l’estran

Les femmes du littoral ont toujours participé aux côtés des hommes à plusieurs activités liées à la mer. À partir du milieu 19e siècle, elles aident à la cueillette du goémon ramené sur le rivage et destiné à la fumure des terres. Elles contribuent de manière active au séchage et au brûlis pour la production de soude, comme cela a été le cas sur les côtes du Léon jusqu’au milieu du 20e siècle. Dans le cadre de l’exploitation des salines, la division du travail sexuée n’a jamais été très marquée, les femmes s’y retrouvent donc en nombre, d’autant que le sel est un produit qui apporte la richesse à celles qui détiennent les œillets de marais, partie de marais salant en forme de rectangle sur laquelle elles font évaporer l’eau de mer et recueillent le sel. L’estran breton est un espace où l’exploitation des ressources vivantes est en très grande partie l’affaire des femmes, entre autres par la pratique de la pêche à pied de divers coquillages et crustacés. La pêche à pied a longtemps été une activité d’autosubsistance, source de protéines animales pour l’alimentation. Pendant les longues périodes d’absence des marins partis en mer, les femmes investissent les vasières pour nourrir leurs familles. Les coquillages, crustacés et poissons collectés non consommés, sont échangés contre des produits agricoles ou vendus. Au 18e siècle, que ce soit à Cancale ou sur la côte morbihannaise, les femmes jouent un rôle important dans le développement des premières formes d’ostréiculture qui consistent au triage à terre et à l’affinage des huîtres draguées dans les baies.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo453037

Pas de femme à bord ?

C’est d’ailleurs dans l’ostréiculture que se rencontre l’une des exceptions à la règle instituée par une ordonnance signée en 1681 par le surintendant des Finances du roi Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), décret qui concerne le non-embarquement des femmes pour le travail sur les navires. Au 18e siècle, un nombre significatif de Cancalaises est répertorié par l’administration maritime car elles participent aux caravanes de bisquines, bateaux de pêche utilisés pour le dragage des huîtres sur les côtes de la mer Manche. Dans le golfe du Morbihan, des femmes embarquent sur les sinagots (voiliers à deux mâts) pour la pêche côtière ou faire du cabotage.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo206752. Au début du 20e siècle, pour la pêche dans les huîtrières du Jaudy et du Trieux, deux femmes au maximum peuvent être embarquées dans chaque bateau pour faciliter le triage. Mais, elles doivent se borner à ne faire que cela et il leur est interdit de tenir l’aviron ou la drague.

Une décision du préfet maritime de Lorient en date du 28 janvier 1884 confirme que les femmes sont autorisées depuis « un temps immémorial » à circuler librement pour aller soit dans les parcs, soit à la pêche des crabes et coquillages, avec des embarcations qu’elles dirigent elles-mêmes et sans être obligées de se munir de rôles de pêche.

La règle, pas de femme à bord d’un navire, sinon comme passagère provisoire, sous peine de mauvais sort, est un préjugé culturel toujours solidement ancré dans la culture maritime. Mais il faut dépasser cette vision stéréotypée pour apprécier la place réelle des femmes dans une économie maritime où l’activité ne se limite pas à l’embarquement sur les navires. Les femmes jouent un rôle majeur comme marchandes pour l’acheminement et la vente de la pêche sur les marchés des villes environnantes. C’est en effet du côté du commerce de mer que se découvre la place des femmes dans le complexe univers économique maritime. Une place discrète, peu visible, mais effective dès l’Ancien Régime où les femmes ne se cantonnent pas à un rôle domestique ou subalterne. Déjà au 18e siècle à Saint-Malo, veuves ou épouses de gens de mer travaillent dans le commerce de détail, sous le nom de regrattières, pour avoir des revenus complémentaires face aux revenus aléatoires d’un mari absent. Sur le littoral morbihannais, les sources historiques nous présentent des veuves devenues armatrices afin d’assurer non seulement la continuité de l’entreprise familiale qu’avait dirigé et développé leur mari avant son décès, mais surtout dans le but de la transmettre à leur fils.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo496791

Un boulot de mecs

Malgré toutes les preuves historiques du rôle et de la place des femmes dans la pêche et l’élevage de coquillages, au début des années 2020 en France, les recensements montrent qu’elles occupent seulement 27 % des emplois à temps plein dans ce secteur professionnel. Un peu plus de la moitié d’entre elles travaillent régulièrement dans les marais, les parcs ou en mer, mais elles sont surtout cantonnées aux tâches dans les ateliers ou aux emplois administratifs. Les sites de production et d’expédition ostréicoles embauchent plus facilement des femmes pour l’emballage et le tri des huîtres, que pour travailler sur les parcs et dans la partie production où le travail est jugé trop physique pour qu’une femme puisse y trouver durablement sa place.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo268961. Les vêtements de mer disponibles en modèles femmes sont les vêtements de navigation hauturière, plus chers et non renforcés pour le travail des coquillages. Seuls les gants et les tabliers sont disponibles dans des tailles adaptées. Les salopettes pour homme sont souvent trop grandes et gênent les femmes dans le travail.

Durant tout le 20e siècle, les femmes qui participent à la production ostréicole sont, comme dans d’autres secteurs des productions de la mer, largement invisibilisées et non reconnues. Celles qui travaillent aux côtés de leurs maris, souvent sans être déclarées, se maintiennent dans la précarité. Jusque dans les années 1960, période où les formations maritimes professionnalisantes s’ouvrent aux femmes, la mer reste un secteur réservé officiellement aux hommes. L’accès aux formations n’a cependant pas été immédiatement suivi de statuts égaux sur les exploitations, où les hommes restent propriétaires, gérants et détenteurs de la majorité des droits. À l’instar des mouvements militants dans le secteur agricole, c’est la lutte pour la reconnaissance du travail des femmes qui a permis d’avancer vers une égalisation des statuts.

De nos jours, la Bretagne est la première région maritime de France avec environ 100 000 emplois dans environ 70 métiers différents de la mer à bord ou sur terre. Les femmes ne représentent que 10% des marins embarqués mais se trouvent à 60% dans les métiers de la transformation des produits de la pêche. Si la mixité est encore difficile pour partir en mer, il faut se souvenir qu’il n’y a finalement qu’une soixantaine d’années que la carrière de marin s’est ouverte officiellement aux femmes en France.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/