Les ouvrières du 19e siècle évoluent dans un monde régi par les hommes, soumis à un strict moralisme, où toute revendication politique leur est interdite, un milieu qu’elles doivent abandonner dès qu’elles ont fondé une famille. Mais c’est aussi un univers de solidarité et de relative indépendance financière qui va leur permettre d’accéder à une certaine émancipation.

L’Ouvrière, mot impie, sordide…

Éternelles mineures aux yeux du Code civil napoléonien promulgué le 21 mars 1804, les femmes passent de l’autorité du père à celle du mari et à celle du patron quand elles deviennent ouvrières. Elles ne peuvent travailler sans l’accord de leur conjoint et posséder leur propre compte en banque qu’à partir de 1965. Leur salaire, surtout quand elles sont ouvrières, ne leur permet pas de vivre décemment car il est considéré comme un simple complément au revenu du chef de famille. Pourtant, pour de nombreuses jeunes filles d’origines modestes, la manufacture ou l’usine reste un moyen d’émancipation. Depuis 1914, la loi autorise le travail dès l’âge de 14 ans. Promesse de liberté et d’indépendance, le salaire, bien que modeste, est attirant pour celles qui désirent également contribuer aux charges du foyer parental.

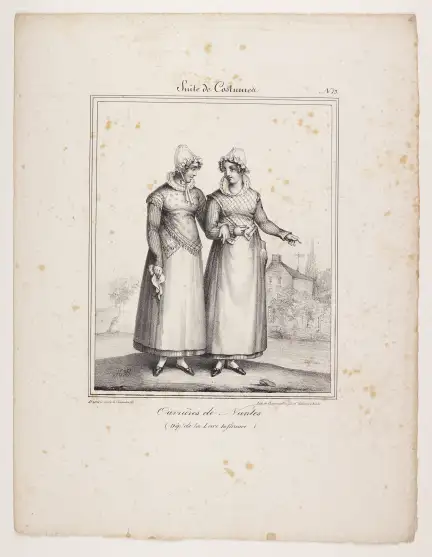

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo434841

La potentielle autonomie que les femmes peuvent acquérir en étant ouvrière a longtemps engendré une image négative d’elles. Dès 1840, le thème de l’ouvrière passe au premier plan des débats sur la moralité et l’organisation économique. Le sujet, même s’il n’est pas au cœur de tous les aspects des discussions sur la question féminine, focalise les préoccupations autour de l’indépendance, du statut légal et des fonctions sociales qui conviennent aux femmes. En résumé, le travail des femmes en atelier, surtout quand elles sont encore jeunes filles, est considéré comme incompatible avec les bonnes mœurs ou la moralité : une réputation de frivolité pèse lourdement sur elles. L’historien Jules Michelet (1798-1874) proclame en 1861 : « L’Ouvrière ! mot impie, sordide, qu’aucune langue n’eut jamais, qu’aucun temps n’aurait compris avant cet âge de fer, et qui balancerait à lui seul tous nos prétendus progrès ! »

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo203721

Docilité appréciée pour qualifications dévalorisées

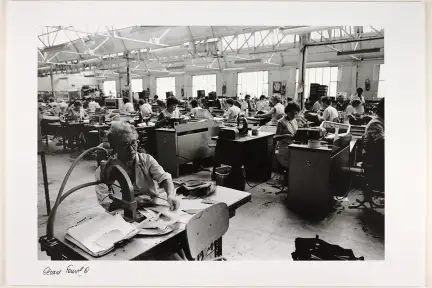

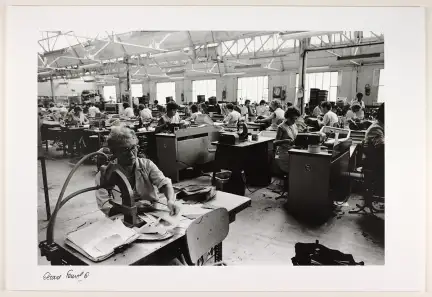

Est-ce d’ailleurs à cause de ce type de généreuse indignation que les économistes, les historiens et les sociologues ont longtemps cru qu’avant la grande industrie capitaliste, l’ouvrière n’existait pas ? S’il est prouvé, par des statistiques et des observations que le machinisme a augmenté l’embauche des femmes dans le monde industriel, il n’en est pas moins vrai qu’au 18e siècle, la femme contribue déjà à la production rationnelle de certains produits, surtout textile. Elles travaillent alors chez elles, sur commande. C’est la recherche de rentabilité par les entrepreneurs qui les a délogées de leur domicile pour les faire entrer dans l’univers des manufactures et des usines. Au rythme de l’industrialisation, la présence des femmes dans les usines se développe, mais leur travail subit en même temps une dévalorisation. Si la qualification et l’autonomie, fondements de l’identité ouvrière, sont partagées par la plupart des ouvriers quel que soit leur statut juridique, leur situation économique, leur cadre de travail et leur degré réel de qualification, ce partage ne transcende pas la différence entre les sexes. Une distinction de genre s’opère clairement. Les femmes sont écartées des travaux qualifiés ou en voie de déqualification afin d’être payées le moins possible.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo240329. Chez Oberthür à Rennes, les ouvrières sont cantonnées aux tâches de pliage, de collage, d’assemblage, de couture d’imprimés. Elles doivent faire preuve de dextérité et de rapidité dans des métiers où elles manipulent environ une tonne de papier par jour. Peu à peu, la mécanisation, les progrès techniques et l’intégration des ouvrières dans l’école d’apprentissage de l’entreprise les amènent à conduire certaines machines (couseuses, encolleuses et plieuse mécaniques) et à travailler sur les chaînes d’assemblage (chaine Kolbus). Quelques rares femmes deviennent typotes abréviation féminie de typographe, sur clavier Monotype et Linotype.

Les ouvrières soumises et dépendantes, dépourvues de l’autonomie de leurs confrères masculins sont sous payées même si elles produisent autant qu’eux. Dans les filatures et l’industrie du vêtement, elles reçoivent un salaire sensiblement deux fois moins important. Jusqu’au début du 20e siècle, dans la confection, même si elles travaillent pour un entrepreneur qui les paient seulement 0,75 franc à 1 francs 50 par jour, elles doivent fournir le fil et les aiguilles. Elles besognent de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Dès le 19e siècle, les sardinières qui travaillent dans les conserveries, sont réputées pour être les ouvrières les moins bien payées de France. En 1905, À Douarnenez, elles se mettent en grève et obtiennent un paiement à l’heure. En 1924, elles se mettent de nouveau en grève pour obtenir une hausse de salaire et sont suivies par les pêcheurs et les travailleurs du bâtiment.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo491402. De nos jours, en matière de rémunération et de statut au sein de l’entreprise, des efforts restent à accomplir pour parvenir à l’égalité hommes-femmes. Dans l’agroalimentaire, une enquête menée en 2013 conclue à un écart de salaire d’environ 20 % sur l’ensemble des salaires.

La lente intégration de femmes au mouvement ouvrier

La masculinisation de l’identité ouvrière s’opère tout au long du 19e siècle avec le renforcement des organisations syndicales composées exclusivement d’hommes. Ce n’est qu’au tournant du 19e siècle que les ouvrières intègrent les mouvements ouvriers, essentiellement dans des sociétés de secours mutuels. La loi de 1884, qui autorise la constitution de syndicats professionnels d’ouvriers et d’employés, n’exclut pas la citoyenneté syndicale pour les femmes, mais soumet tout de même l’adhésion à l’autorité du mari jusqu’en 1920. À ce moment-là, le travail professionnel des femmes ne fait toujours pas l’unanimité syndicale car la grande majorité de leurs collègues masculins estiment que leur rôle est au foyer et les considèrent comme une concurrence déloyale parce qu’elles sont moins payées qu’eux.

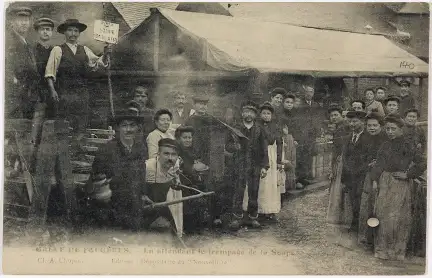

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo236371. Lors des grands conflits sociaux des années 1900, les femmes, même si elles sont ouvrières, jouent simplement un rôle de soutien auprès des ouvriers en lutte, notamment en préparant des soupes communistes. Cette attitude est ancienne : au début du 19e siècle, les femmes se montrent déjà solidaires des luttes de leurs époux à plusieurs reprises.

Il ne faut cependant pas conclure au défaut de résistance de la part des femmes du fait de leur absence dans les organisations ouvrières. Leur grande mobilité professionnelle est une preuve de leur refus de se soumettre à une discipline prononcée car la mobilité a toujours été et reste une des formes le plus simples de défense ouvrière.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo164710. Dans les années 1860, une très forte mobilité affecte les manufactures de tabacs dans l’Ouest : entre 1857 et 1861 à Nantes près de 85% des employées changent ! La plupart emploie environ 15% d’hommes qualifiés recrutés pour leur aptitude technique (mécaniciens, menuisiers…) ou pour leur force physique (manouvriers…). Parmi les femmes se dessine une hiérarchie de qualifications avec les robeuses au sommet (ouvrières spécialisées dans l’enrobage des cigares avec une feuille de tabac) et les écouteuses en bas (ouvrières qui enlèvent la nervure centrale de la feuille de tabac et émincent les demi-feuilles).

Dernière embauché, première licenciée

À part quelques grands pôles urbains et portuaires anciens, la Bretagne ne connaît un véritable processus d’industrialisation que dans les années 1955-1975. Durant cette période, la croissance urbaine et l’exode rural – facilité par la modernisation du milieu agricole – aboutissent à la constitution d’une classe ouvrière féminisée, jeune, peu formée, mal payée, peu syndiquée et sans tradition de luttes. Les femmes sont en effet largement recrutées dans l’agro-alimentaire, le textile, l’électronique ou la téléphonie dans des petites villes qui n’ont pas la culture ouvrière des pôles industriels et urbains de Brest, Lorient, Rennes ou Nantes.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo131110. Dans les années 1950, 5000 chaussures sortent par jour de cette usine fondée en 1921. 1200 personnes, essentiellement des femmes, y travaillent dans les années 1970. Des difficultés sérieuses apparaissent dans les années 1980, malgré tout J-B Martin rachète plusieurs marques connues comme Bertin ou Berthier. Au milieu des années 2000, J-B Martin demeure la seule usine de fabrication de Fougères. En 2007 l’entreprise est rachetée par le groupe Alter finances, qui en 2009 licencie les 59 salariés de la production pour ne conserver qu’une plateforme de distribution. Toute la fabrication est délocalisée à l’étranger. Au cœur de l’été 2017, JB Martin est en redressement judiciaire. En 2021, un groupe spécialisé dans la vente de chaussures sur internet rachète les actifs du groupe et maintient cinq salariés à Fougères. Le bâtiment de l’usine, désaffecté depuis la mise en liquidation judiciaire, est ravagé par un incendie en septembre de la même année.

La crise de 1973 sonne le glas de nombreux secteurs industriels partout en France. Si dans la région bretonne certains s’efforcent de se réinventer, la grande majorité ne se relève pas, surtout dans les domaines de la chaussure et du textile comme l’usine du Mont Carmel à Saint-Brieuc, Transocéan à Brest, l’entreprise de chaussures Réhault à Fougères ou celle de lingerie Spli sur les sites de Chantepie, Fougères, Saint-Brice, Ploërmel et Châteaugiron. Bien plus tardivement et difficilement que les hommes, les femmes entrent en lutte. Syndicats ouvriers et partis politiques leur font une place et portent leurs revendications, notamment sur l’égalité salariale et la formation professionnelle.

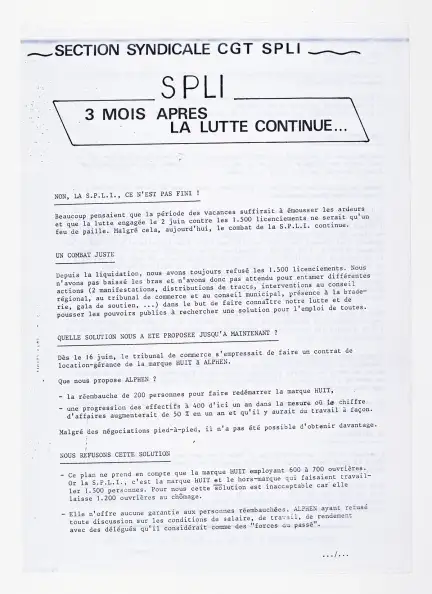

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo305629. Cette entreprise spécialisée dans la confection de sous-vêtements, peignoirs et maillots de bain, emploie dans les années 1970 près de 1500 personnes, presque exclusivement des femmes formées pour la plupart au centre d’enseignement technique de Rennes. Les salaires n’y sont pas élevés et les conditions de travail difficiles. Le 31 mai 1978, le dépôt de bilan est prononcé. Deux jours plus tard, c’est la liquidation. Une partie du personnel décide d’occuper l’usine, pour protester contre les licenciements. La lutte dure tout l’été.

Retrouvez la transcription du texte de cette image

SECTION SYNDICALE CGT SPLI

SPLI

3 MOIS APRÈS LA LUTTE CONTINUE...

NON, LA S.P.L.I., CE N’EST PAS FINI !

Beaucoup pensaient que la période des vacances suffirait à émousser les ardeurs et que la lutte engagée le 2 juin contre les 1.500 licenciements ne serait qu’un feu de paille. Malgré cela, aujourd’hui, le combat de la S.P.L.I. continue.

UN COMBAT JUSTE

Depuis la liquidation, nous avons toujours refusé les 1.500 licenciements. Nous n’avons pas baissé les bras et n’avons donc pas attendu pour entamer différentes actions (manifestations, distributions de tracts, interventions au conseil régional, au tribunal de commerce et au conseil municipal, présence à la braderie, gala de soutien, …) dans le but de faire connaître notre lutte et de pousser les pouvoirs publics à rechercher une solution pour l’emploi de toutes.

QUELLE SOLUTION NOUS A ÉTÉ PROPOSÉE JUSQU’À MAINTENANT ?

Dès le 16 juin, le tribunal de commerce s’empressait de faire un contrat de location-gérance de la marque HUIT à ALPHEN.

Que nous propose ALPHEN ?

-

La réembauche de 200 personnes pour faire redémarrer la marque HUIT,

-

Une progression des effectifs à 400 d’ici un an dans la mesure où le chiffre d’affaires augmenterait de 50 % en un an et qu’il y aurait du travail à façon.

Malgré des négociations pied-à-pied, il n’a pas été possible d’obtenir davantage.

NOUS REFUSONS CETTE SOLUTION

-

Ce plan ne prend en compte que la marque HUIT employant 600 à 700 ouvrières. Or la S.P.L.I., c’est la marque HUIT et le hors-marque qui faisaient travailler 1.500 personnes. Pour nous cette solution est inacceptable car elle laisse 1.200 ouvrières au chômage.

-

Elle n’offre aucune garantie aux personnes réembauchées, ALPHEN ayant refusé toute discussion sur les conditions de salaire, de travail, de rendement avec des délégués qu’il considérait comme des « forces du passé ».

Dans les années 2000, beaucoup d’usines ferment encore et affectent de nombreux employés, dont beaucoup de femmes. L’agro-alimentaire est particulièrement touché ces derniers temps avec la fermeture en 2023 de l’usine Fleury-Michon à Plélan-le-Grand ou celle annoncée pour la fin de l’année 2024 de Saupiquet à Quimper. Le quotidien des ouvriers est hanté par la menace du chômage et la reconversion professionnelle de toute une génération de femmes, qui n’ont connu que leurs machines, reste difficile.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/