Si la présence des femmes dans les salles des débits de boissons, surtout non accompagnées, reste mal vue jusqu’à la fin des années 1960, derrière le comptoir la gent féminine a toujours été tout aussi présente, voire plus, que la gent masculine.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo499936

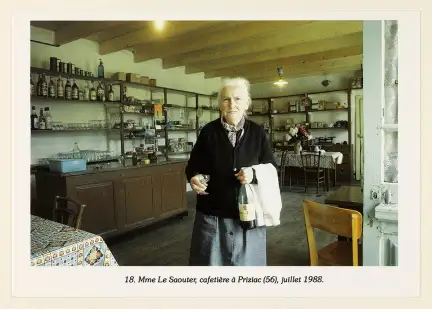

Une vie derrière le comptoir

Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, la consommation d’alcool et le nombre de débits de boissons connaissent une croissance exponentielle en Bretagne. Le bar se définit alors par le droit de servir de l’alcool et non par le cadre du lieu. Photographies et cartes postales anciennes des bourgs et places centrales des villes révèlent des cafés, des buvettes et autres débits de boissons sans enseigne, où seule une indication peinte ou affichée sur le mur montre que le lieu sert de l’alcool. Il s’agit la plupart du temps d’une petite pièce au rez-de-chaussée d’une habitation, avec un comptoir, parfois quelques tables et des chaises. Le bar est le prolongement du domicile, ce qui fait du métier de cafetier ou de bistrotier une sorte de métier au foyer. La répartition des tâches y est généralement une affaire de famille. S’il arrive qu’un couple tienne le bar, dans la majorité des cas c’est la femme seule qui s’en charge, le mari ayant un autre métier. Les filles prêtent main-forte à leur mère et reprennent souvent le commerce qui se passe de mères en filles – ou en belles-filles – sur plusieurs générations.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo381846

Parfois, la mère – ou la belle-mère – continue à vivre dans la maison qui abrite le débit de boissons qu’elle a tenu auparavant pour aider au bon fonctionnement du foyer et du commerce. Les femmes travaillent tout en s’occupant de leurs enfants et leur famille vit tous les moments de la journée dans le bar ou dans la cuisine qui jouxte généralement la pièce qui accueille les consommateurs. La présence de la patronne est permanente et les cafés n’ont donc pas d’horaires réellement établis : ils peuvent être ouverts tous les jours de la semaine.

Quand le patron est une femme

L’étude des registres municipaux de la première moitié du 20e siècle montre qu’une majorité des débits de boissons en Bretagne, que ce soit dans les terres ou sur la côte, sont tenus par des femmes et qu’elles sont majoritairement propriétaires des lieux. Beaucoup de tenancières sont des veuves ou des divorcées qui s’assurent ainsi un revenu. Jusque dans les années 1960, plus de la moitié des cafetiers de la péninsule bretonne sont des femmes, mais il apparaît que leurs débits de boissons sont davantage situés dans de plus petites communes que ceux détenus par des hommes et que, inversement, les communes de plus 5000 habitants attirent plutôt des gérants masculins. Les communes qui accueillent le plus de bistrotières sont aussi plus isolées. Cela a des conséquences évidentes sur l‘activité de leur établissement et le niveau de revenus qu‘elles peuvent espérer en tirer. Car si le métier de cafetier attire de nombreuses femmes, celles-ci restent significativement éloignées des débits les plus rentables. Cela explique pourquoi elles cumulent les services en gérant en parallèle un espace épicerie, un tabac, une boulangerie ou un simple dépôt de pains.

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo168161

Chez la « Mère » ou la « Tante »

La présence d’une hôtesse maternelle et avenante, si possible séduisante, mais douée de franc-parler et d’esprit de répartie semble garantir plus facilement la fidélité des clients masculins que la présence d’un patron. Lieu par excellence de sociabilité, le bistrot a souvent trouvé une place de choix dans la littérature qui tend à caricaturer ces patronnes aux qualités multiples. Dans son roman Pêcheurs d’Islande, Pierre Loti (1850-1923) explique qu’ : « À Paimpol, il y a une grosse femme appelée madame Tressoleur […] Autrefois belle, encore galante avec les pêcheurs, elle a des moustaches à présent, une carrure d’homme et la réplique hardie. Un air de cantinière, sous une grande coiffe de nonnain ; en elle un je-ne-sais-quoi de religieux, qui persiste quand même parce qu’elle est bretonne ». Dans sa description d’une patronne de Douarnenez dans l’hebdomadaire L’Illustration paru en 1927 , Charles Géniaux (1870-1931) n’hésite pas à la comparer à Junon, reine des dieux au caractère guerrier, porteuse de richesse et qui préside à la monnaie : « La veuve Kerliviou, Junon obèse aux yeux redoutables, ses cheveux rouges sortis en flammes de la coiffe, domine avec autorité l’assemblée des consommateurs. De temps à autre, elle inscrit un compte sur une ardoise ou bien elle envoie d’un air jovial son poing en pleine poitrine d’un pêcheur pour l’avertir qu’il doit payer. »

Compléments sur cette image. Dans les collections : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo404602

Les auteurs aiment insister sur la poigne nécessaire pour tenir un bistrot qui accueille une clientèle exclusivement masculine, mais les tenancières ont en réalité une image maternelle. À Douarnenez, les patronnes de bar sont surnommées les Tantes là où elles ne sont pas appelées Mères. Au début du 20e siècle, dans cette ville où les habitants disaient qu’il y avait autant de bistrots que de chaloupes, elles ont joué un rôle dans la vie des marins avec le développement du système des bistrots d’équipage. C’est en effet en prêtant de l’argent aux patrons des bateaux de pêche qu’elles s’assuraient leur fidélité et celle de l’ensemble du personnel des navires concernés.

Généralement, les stratégies commerciales élaborées par les bistrotières dépendent du contexte concurrentiel dans lequel elles évoluent. Chacune a sa propre clientèle et ses propres fonctions sur le territoire. Des cafés rassemblent des personnes issues d’une même catégorie professionnelle ou sociale, des gars d’usine aux chasseurs. À partir des années 1960, des boîtes à musique sont installées dans les bars qui deviennent des lieux de sortie nocturne fréquentés par une clientèle jeune. Ils ouvrent plus tard et ne reçoivent plus autant de travailleurs. Dès lors, 80% des débits de boissons bretons ferment, mais beaucoup de femmes gardent leur place derrière le zinc, comme Yvonne Clorennec, qui, jusqu’en 2013, a tenu avec « une main de fer dans un gant de velours » le bistrot de campagne Mon lapin bleu à Pouldreuzic (Finistère).

—

Bibliographie

- Pour voir le film de Gérard Alle Al lapin a c’haloup bepred – Le lapin court toujours : https://bretagne-et-diversite.net/fr/films/al-lapin-chaloup-bepred-le-lapin-court-toujours

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/