Hugo Melchior est né à Rennes en 1987. Il est chercheur indépendant en histoire politique contemporaine. Auteur de travaux (articles dans des revues à comité de lecture, chapitres d’ouvrages, tribunes dans le Monde) sur les extrêmes-gauches, les grèves étudiant-e-s mais aussi Albert Camus et Messali Hadj, il a déjà publié, cette année, pour le blog « Musée dévoilé », un article sur la grève active et mémorable des salariés, notamment des jeunes caissières, intervenue en septembre 1975, à l’hypermarché Mammouth de Rennes.

Dans cet article en deux épisodes, il analyse un film de 1975 réalisé par Contraste, collectif rennais de vidéastes amateurs militants, conservé au Musée de Bretagne : « Distribution de tracts devant Citroën ».

Citroën et les syndicats

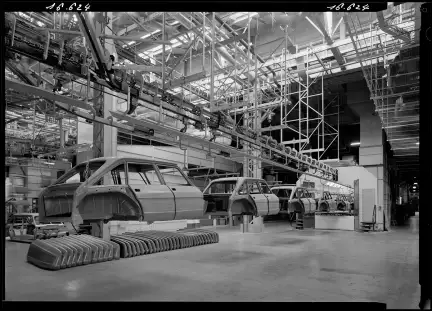

Jeudi 13 mars 1975, il est 13 heures à l’usine Citroën dite « La Janais », spécialisée dans la fabrication des modèles de début et milieu de gamme de la marque (Dyane, Ami 8, GS). D’une superficie de 260 hectares, située à Chartres-de-Bretagne à 6 kilomètres au sud de Rennes, elle est située à proximité de la RN 137 qui relie Nantes à Rennes. Elle demeure, au milieu des années 1970, la plus importante concentration ouvrière en Bretagne avec ses 11 000 salariés pour le seul site de La Janais, dont un tiers de femmes, et même 13 000 si on les additionne avec ceux de La Barre-Thomas, site ouvert en 1953, spécialisé dans le caoutchouc. Les deux entités forment l’établissement « CITROËN-RENNES » avec une direction du personnel commune.

À La Janais, les salariés de l’équipe d’après-midi se dépêchent, ils s’apprêtent à remplacer sur les lignes de montage et dans les différents ateliers de production leurs collègues pressés de rentrer chez eux après avoir embauché dès 5 heures. Des milliers de salariés vont donc se croiser sans que les chaînes ne s’arrêtent un seul instant. Parfois, les couples qui ont choisi de travailler « à contre équipe » pour s’occuper des enfants se croisent, s’échangent un baiser furtif et quelques consignes sur la vie du foyer.

Or, si cet après-midi s’annonce des plus ordinaires aux abords de l’usine, un petit groupe de syndicalistes de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) vient perturber la normalité quotidienne en organisant, en plein jour, sur la voie publique, au moment du changement d’équipe, une distribution de tracts pour dénoncer publiquement le renvoi de deux salariés, intervenu récemment chez le concessionnaire Citroën situé à Saint-Grégoire, au nord de Rennes. Ils le savent pourtant, cette simple action collective légale et pacifique est a priori risquée : on est à Citroën. En effet, elle est susceptible de déboucher sur une confrontation, potentiellement violente, avec des membres de ce qui est appelé le « syndicat maison » à la réputation sulfureuse dont la suprématie à Citroën-Rennes reste incontestable. En 1975, lors des élections pour le renouvellement des délégués du personnel pour le premier collège, celui des ouvriers, ce dernier obtient une fois encore, avec 5 504 voix, le score faramineux de 90 % des suffrages contre 6,3 % pour la CGT, monopolisant ainsi… 22 sièges sur 23.

Aussi, son emprise tentaculaire sur l’espace usinier constitue une contrainte considérable pour les autres syndicats de salariés marginalisés et ostracisés. Même les délégués syndicaux, censés être protégés, sont harcelés sur leur lieu de travail et même jusque chez eux, poussés à la démission. Pourtant, ces syndicats n’ont pas cessé de dénoncer cette situation auprès des pouvoirs publics, sans compter les sollicitations de l’inspection du travail qui admet son impuissance, les violences systémiques envers le droit et les libertés syndicales. De rares militants se sont évertués néanmoins à faire vivre un semblant de pluralisme syndical dans l’entreprise pendant cette décennie cauchemar.

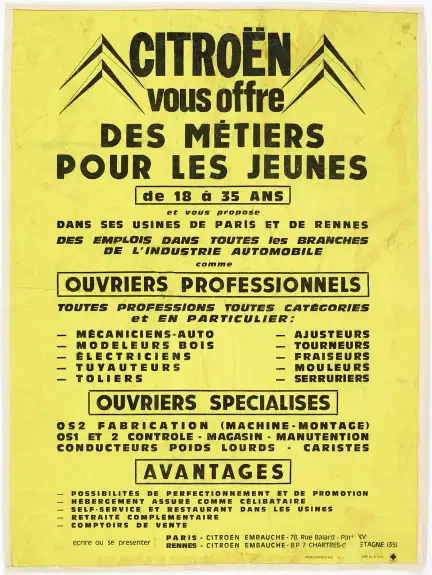

Une entreprise, fruit de la décentralisation industrielle, à la recherche d’une main-d’œuvre rurale et bretonne

Tandis que ses concurrents Renault et Peugeot ont recours à une importante main-d’œuvre immigrée, Citroën en Bretagne privilégie a contrario une main-d’œuvre locale, bretonne, majoritairement d’extraction rurale. Celle-ci est d’autant plus recherchée qu’elle est jugée travailleuse, polyvalente, respectueuse de la hiérarchie, sans culture communiste et dépourvue de tradition syndicale, autrement dit peu susceptible de s’organiser et de venir contester collectivement l’ordre usinier.

Transcription de l'image

CITROËN

vous offre

DES MÉTIERS POUR LES JEUNES

de 18 à 35 ANS

et vous propose

dans ses usines de Paris et de Rennes

des emplois dans toutes les branches

de l’industrie automobile

comme

OUVRIERS PROFESSIONNELS

Toutes professions, toutes catégories

et en particulier :

-

Mécaniciens-auto

-

Modeleurs bois

-

Électriciens

-

Tuyauteurs

-

Tôliers

-

Ajusteurs

-

Tourneurs

-

Fraiseurs

-

Mouleurs

-

Serruriers

OUVRIERS SPÉCIALISÉS

OS2 Fabrication (machine-montage)

OS1 et 2 Contrôle – Magasin – Manutention

Conducteurs poids lourds – Caristes

AVANTAGES

-

Possibilités de perfectionnement et de promotion

-

Hébergement assuré comme célibataire

-

Self-service et restaurant dans les usines

-

Retraite complémentaire

-

Comptoirs de vente

Écrire ou se présenter :

PARIS : Citroën Embauche – 78, Rue Balard – Paris XVᵉ

RENNES : Citroën Embauche – B.P. 7 Chartres-de-Bretagne (35)

Si les cadres et les ouvriers, habitant à Rennes et dans la zone périurbaine, se rendent au travail en voiture, parfois en covoiturage, ceux qui résident à 30 kilomètres et plus de l’usine, notamment ceux qui logent dans les départements limitrophes, comme à Pierric en Loire-Atlantique, profitent du système de cars de ramassage mis en place par la direction de Citroën qui, pour faciliter son recrutement lors du démarrage de La Janais en 1963, a décidé de recruter loin. Ce ne sont pas moins de 80 autocars qui sillonnent, plusieurs fois par jour, la région Grand Ouest dans un rayon de plus de 100 kilomètres. On va chercher ces salariés de souche rurale directement chez eux ; ces derniers résident particulièrement dans les régions de Redon, Ploërmel, Josselin, Saint-Méen-le-Grand. Ainsi, grâce à ce système de cars, ces salariés vont, sinon « travailler » au pays, au moins continuer de « vivre au pays » au prix parfois de onze heures passées quotidiennement hors de chez eux.

Parmi eux, il y a les 3 000 « ouvriers-paysans » qui représentent 25 % des effectifs en 1976. Si ce recrutement est constitutif de l’identité Citroën en Bretagne, elle n’est pas une exception en France. En effet, le recrutement de salariés-paysans dans les campagnes environnantes a aussi été utilisé notamment par le patronat de la sidérurgie lorraine en sus du recours abondant à la main d’œuvre étrangère. Ne pouvant plus vivre du seul revenu de la ferme, à cause notamment de la fin des aides publiques accordées aux petites exploitations, des effets du remembrement et de la mécanisation agricole qui s’accélère, nombreux sont ces petits paysans obligés d’exercer dorénavant deux activités rémunératrices. Devenus des ouvriers de l’automobile, ces travailleurs hybrides continuent sur leur temps hors l’usine à travailler sur l’exploitation familiale. Ils peuvent demeurer des paysans à l’heure de la révolution agricole en Bretagne et de la disparition d’un monde multiséculaire, tout en jouissant d’un complément de revenus indispensable pour accéder à la société de consommation de masse. En décidant de délocaliser une partie de sa production en Bretagne, la direction de Citroën a créé une classe ouvrière industrielle ad hoc à partir d’une main-d’œuvre rurale libérée par la révolution technique de l’agriculture bretonne. Citroën, avec sa forte demande de travail, contribue à retenir la main-d’œuvre chez elle, au pays, et pour cela les travailleurs bretons embauchés lui sont reconnaissants et par là même redevables. Ainsi, dans un contexte de forte migration bretonne, l’entreprise automobile permet-elle de lutter contre l’exil breton, cette migration non désirée dénoncée autant par le CELIB, le Parti socialiste unifié que l’Union démocratique bretonne, la Bretagne ayant vu partir 8,6 % de sa population entre 1954 et 1962 et encore 6,5 % entre 1962 et 1968.

Un « syndicat maison » qui fait la loi à Citroën

Le Syndicat indépendant des salariés de Citroën (SISC) est né à la toute fin du mois de juin 1968. D’emblée, il est dénoncé par les gauches syndicales et politiques comme une officine patronale dont la mission principale serait d’entraver l’expression libre des autres syndicats, et qui, sous couvert d’« indépendance », défendrait en réalité les seuls intérêts économiques des décideurs de Citroën. Sa création est encouragée et soutenue par une direction de Citroën revancharde après ces semaines d’exception politique qui, au printemps 1968, ont ébranlé patronat et pouvoir d’État gaulliste, et qui ont contraint la direction centrale de Citroën à des concessions notables ; aussi bénéficie-t-il tout au long des années 1970 de ce que les Renseignements généraux nomment « un protectionnisme patronal », ce qui lui permet de « faire la loi » [1] à Citroën.

Le SISC demande son affiliation à la Confédération française du travail (CFT) dès janvier 1969, une des composantes de ce que l’historien François Audigier a nommé le « gaullisme d’ordre » [2] et qui se targue d’être « un syndicat pas comme les autres ». Puis, il œuvre à la création d’une Union départementale en Ille-et-Vilaine dont les effectifs sont estimés à 5 275 salariés en 1971 avec 4 500 adhérents pour le seul SISC, qui compterait, selon les RG, 7 500 adhérents en 1975. Bien que très minoritaire en France, principalement implanté dans les usines Citroën et Simca, ne regroupant que 50 000 à 100 000 adhérents tous secteurs confondus et se battant auprès du législateur en vain pour la reconnaissance de sa représentativité [3], la CFT est l’un des symptômes du choc traumatique pour les droites engendré par cette « crise du consentement » [4] généralisée intervenue dans le monde du travail en mai-juin 68. Le SISC-CFT entretient en Ille-et-Vilaine des liens incestueux avec le Service d’action civique [5], les deux responsables départementaux de ce dernier étant membres de la maîtrise de Citroën et militant à la CFT.

Les membres les plus actifs du SISC-CFT, autrement plus âgés que les jeunes militants d’extrême gauche, se recrutent au sein de la maîtrise, c’est-à-dire au niveau de l’encadrement intermédiaire. À Citroën, sur les deux sites, celle-ci représente environ 1 200 personnes en 1975. Le démarrage de l’usine de La Janais a coïncidé avec la fin de la guerre d’Algérie, et nombre d’officiers et sous-officiers en mal de reconversion professionnelle ont été approchés par Citroën pour créer la ligne hiérarchique. Ils seront agent de secteurs, contremaîtres, chefs d’équipe, entraîneurs et formeront ce qu’on nomme le « deuxième collège » aux élections professionnelles, celui « des techniciens et des agents de maîtrise ». Le SISC-CFT a toujours été la seule organisation syndicale à y présenter des candidats ; elle obtient à chaque fois 100 % des suffrages exprimés, comme en septembre 1975 où elle rafle les 7 sièges à pourvoir avec 986 voix sur 1 205 inscrits. Tous concourent à la formation et à l’encadrement de proximité du personnel subordonné et, ensemble, ils forment l’ossature du SISC-CFT. Exerçant des postes à responsabilité, ses adhérents participent donc directement à la mise en œuvre de l’« organisation traditionnelle du travail industriel » avec ses méthodes, ses cadences, sa discipline, mais aussi ses marges de manœuvre. Faisant corps avec un personnel qu’ils connaissent, les membres du SISC-CFT, par leur fonction ordonnatrice, jouent le rôle d’interface entre ouvriers et direction. Ils sont l’autorité référente et de proximité au sein des ateliers.

À l’instar de la direction de Citroën à Rennes avec qui il forme une sorte de sainte alliance, un « pouvoir bicéphale » [6] pour maintenir l’ordre industriel, le SISC-CFT défend une « gestion paternaliste de la main-d’œuvre » [7]. Sa conception d’individualisation des relations de travail l’amène à percevoir l’usine essentiellement comme une communauté de travail au sein de laquelle toutes les parties – direction, maîtrise et ouvriers – ont intérêt à s’entendre, à se parler et à coopérer, et donc à créer les conditions de leur concorde et de leur « union sacrée » [8] au nom de l’intérêt supérieur de ce bien et patrimoine commun qu’est l’entreprise. Aussi, le SISC-CFT répond aux critiques concernant sa supposée sa connivence avec les directions patronales en soutenant l’idée gaullienne de la « participation économique ». Celle-ci doit, selon lui, donner naissance en France à une « cogestion » [9] sur le modèle allemand, qui est le contraire de l’utopie autogestionnaire défendue notamment par la CFDT. Elle est présentée comme la meilleure solution pour prévenir les conflits au travail attisés, selon le SISC-CFT, par les autres confédérations syndicales de salariés jugées « politisées » telles la CFDT et la CGT assimilée à un « sous-traitant » du PCF lui-même inféodé au « communisme totalitaire » soviétique.

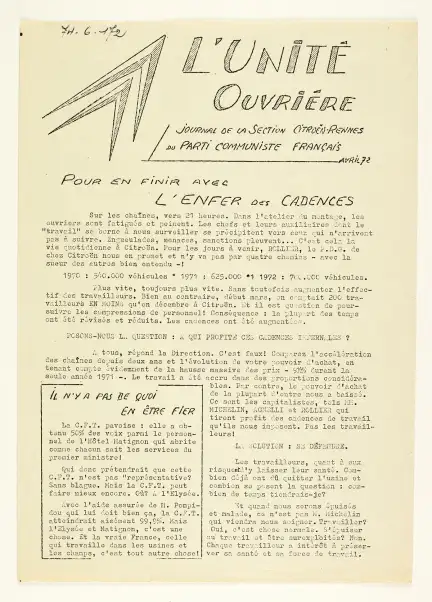

Transcription de l'image

L’UNITÉ OUVRIÈRE

Journal de la section Citroën-Rennes du Parti Communiste Français

Avril 72

POUR EN FINIR AVEC L’ENFER DES CADENCES

Sur les chaînes, vers 21 heures. Dans l’atelier du montage, les ouvriers sont fatigués et peinent. Les chefs et leurs auxiliaires font le « travail » se borne à nous surveiller, se précipitent vers ceux qui n’arrivent pas à suivre. Engueulades, menaces, sanctions pleuvent… C’est cela la vie quotidienne à Citroën. Pour les jours à venir, ROLLIIER, le P.D.G. de chez Citroën nous en promet et n’y va pas par quatre chemins – avec la sueur des autres bien entendu – !

1970 : 540.000 véhicules • 1971 : 625.000 • 1972 : 700.000 véhicules.

Plus vite, toujours plus vite. Sans toutefois augmenter l’effectif des travailleurs. Bien au contraire, début mars, on comptait 200 travailleurs EN MOINS qu’en décembre à Citroën. Et il est question de poursuivre les compressions de personnel ! Conséquence : la plupart des temps ont été révisés et réduits. Les cadences ont été augmentées.

POSONS-NOUS LA QUESTION : À QUI PROFITENT CES CADENCES INFERNALES ?

À tous, répond la Direction. C’est faux ! Comparez l’accélération des chaînes depuis deux ans et l’évolution de votre pouvoir d’achat, en tenant compte évidemment de la hausse massive des prix – 9,4% durant la seule année 1971 –. Le travail a été accru dans des proportions considérables. Par contre, le pouvoir d’achat de la plupart d’entre nous a baissé. Ce sont les capitalistes, tels les MICHELIN, AGNIELLI et ROLLIIER qui tirent profit des cadences de travail qu’ils nous imposent. Pas les travailleurs !

IL N’Y A PAS DE QUOI EN ÊTRE FIER

Le C.F.T. pavoise : elle a obtenu 59% des voix parmi le personnel de l’Hôtel Matignon qui abrite comme chacun sait les services du premier ministre !

Qui donc prétendrait que cette C.F.T. n’est pas l’expression de la base ? Sans blague. Mais la C.F.T. peut faire mieux encore. Ça y est, Elysée !

Avec l’aide assurée de H. Pompidou qui lui doit bien ça, la C.F.T. atteindra aisément 99,9%. Mais à l’Elysée et Matignon, c’est une chose. Et la vraie France, celle qui travaille dans les usines et les champs, c’est tout autre chose !

LA SOLUTION : SE DÉFENDRE

Les travailleurs, quant à eux, risquent d’y laisser leur santé. Combien déjà ont dû quitter l’usine et combien se posent la question : « combien de temps tiendrai-je ? »

Quand nous serons épuisés et malades, ce n’est pas ROLLIIER qui viendra nous soigner. Travailler ? Oui, c’est chose normale. Mais s’user au travail et être surexploités ? Non. Chaque travailleur a intérêt à préserver sa santé et sa force de travail.

Selon la vision du SISC-CFT, la question sociale peut être résolue et les contradictions Capital/Travail dépassées, à l’instar de la lutte des classes, grâce à un ordre social usinier fondé sur la confiance réciproque, l’obéissance et la loyauté. Celui-ci contractualiserait le gagnant-gagnant entre direction et salariés, parvenant à concilier justice sociale et efficacité économique. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas nécessaire, pour ce faire, de remettre en cause la propriété privée et lucrative des moyens de production et la subordination salariale. Le salarié n’a pas vocation à devenir un citoyen souverain dans l’entreprise : « Il n’y a pas de salarié sans patron, pas de Travail sans Capital. » De la sorte, le SISC-CFT, soutenant l’économie de profit et la propriété privée et lucrative des moyens de productions, est viscéralement antimarxiste et anticommuniste, abhorrant les syndicats qui confèrent à l’arme de la grève une place de choix dans leur répertoire d’action et qui par là même expliqueraient aux salariés que les employeurs capitalistes sont des adversaires irréductibles à combattre, devant être remplacés par une nouvelle organisation du travail, basée sur l’association libre et ordonnée des producteurs, devenus maîtres du procès de travail. De même que pour l’usine Simca-Chrysler de Poissy érigée en citadelle imprenable, le SISC-CFT fait de l’usine de Citroën en Bretagne son domaine. Il entend préserver sa prééminence électorale qui lui assure un contrôle décisif du CE, quitte à faire de Citroën une zone de non-droit aux yeux des autres syndicats. Considérant comme des fauteurs de désordre les militants cégétistes et de la CFDT, le SISC-CFT entend entraver leur travail militant jugé nuisible pour l’intérêt autant de l’entreprise que de ses salariés. Ce syndicat s’évertue à prévenir et à réprimer le cas échéant toute action collective, à l’intérieur comme en dehors de l’entreprise, susceptible de venir influencer négativement le personnel salarié et de troubler la paix sociale usinière dont la défense incombe à sa base militante vigilante et réactive. Il se défie donc de tout ce qui serait vécu comme une provocation portant atteinte à son autorité au sein de l’espace usinier ou cherchant à disputer son quasi-monopole de la représentation légitime du personnel salarié.

Retrouvez le second épisode

—

- [1] Vincent Gay, « Contestation et apprentissage, ou l’entrée en citoyenneté des ouvriers immigrés (Talbot-Citroën, 1982-1983) », Critique internationale, 2020/2 (n° 87), p. 84.

- [2] François Audigier, « Le gaullisme d’ordre des années 68 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2012/4 (n° 116), p. 53-68. Lire aussi avec grand intérêt les travaux d’un des meilleurs spécialistes français de la question, l’historien Bryan Muller, dont Les défenseurs de la Ve République Histoire du gaullisme d’ordre, Paris, l’Harmattan, 2023.

- [3] Lire sur le sujet le passionnant travail de de Clémentine Comer et Pierre Rouxel : « Un champ syndical contesté par ses marges. Le combat du syndicalisme indépendant pour sa représentativité », in Collectif à l’Ouest (dir.) Quand Rennes proteste. Mobilisations et trajectoires de militants et militantes des années 68, Rennes, PUR, 2023, p. 45-62.

- [4] Boris Gobille « Mai-juin 68 : crise du consentement et ruptures d’allégeance », in D. Damamme, B. Gobille, F. Matonti, B. Pudal (dir.), Mai-juin 68, Paris, Éditions de l’Atelier, 2008, p. 15-31.

- [5] Le Service d’action civique est né officiellement en 1960 pour soutenir l’action du général de Gaulle. Il a joué jusqu’en 1982 et sa dissolution tantôt le rôle de troupe de choc du gaullisme, tantôt celui de police parallèle. Lire sur le sujet l’ouvrage de référence de François Audigier, Histoire du SAC, les gaullistes de choc, 1958-1969,Perrin, Paris, 2021.

- [6] Vincent Gay, « Contestation et apprentissage… », op.cit., p. 80.

- [7] Pierre Rouxel, « Négocier l’ordre usinier ? Une usine Citroën dans les années 1968 », Négociations, 2016/2 (n° 26), p. 91.

- [8] Henri Jorda, « Du paternalisme au managerialisme : les entreprises en quête de responsabilité sociale », Innovations, 2009/1 (n° 29), p. 151.

- [9] « Une lettre du secrétaire du syndicat C.F.T. de Citroën », Le Monde, le 24 décembre 1973.

Naviguer par sujets

Cet article a été préalablement publié sur blog Musée dévoilé - les coulisses du Musée de Bretagne. Son ancienne adresse est https://musee-devoile.blog/2024/08/23/metiers-de-femme-les-femmes-et-la-mer-des-professionnelles-invisibilisees/